Abstract

Das Sexualstrafrecht spielt im Koalitionsvertrag nur eine Nebenrolle. Die Koalitionsparteien legen den Fokus – leider – nicht auf eine grundlegende Reform von § 177 StGB, sondern sehen in erster Linie eine Anhebung der bestehenden Strafrahmen vor. Der Beitrag diskutiert, welche Vorschläge sinnvoll sind – und welche drängenderen Fragen sich im Sexualstrafrecht womöglich stellen.

Sexual criminal law occupies only a marginal position in the coalition agreement. Unfortunately, the governing parties do not prioritize a fundamental reform of Section 177 of the German Criminal Code (StGB), but instead focus primarily on increasing the existing penalties. This article discusses which of the proposed changes appear reasonable – and which more pressing questions sexual criminal law may need to address.

I. Anhebung von Strafrahmen

Im Koalitionsvertrag heißt es:

„Für Gruppenvergewaltigungen wollen wir den Strafrahmen grundsätzlich erhöhen, insbesondere bei gemeinschaftlicher Tatbegehung, bei Vergewaltigung und bei Herbeiführung einer Schwangerschaft.“[1] Die gesetzliche Reaktion auf schwerwiegende Verletzungen sexueller Selbstbestimmung soll hierdurch „nachgeschärft“ werden.

1. Gruppenvergewaltigungen

§ 177 StGB enthält den Begriff der „Gruppenvergewaltigung“ nicht. In § 177 Abs. 6 StGB werden allerdings zwei Regelbeispiele formuliert: Die Vergewaltigung (Nr. 1) und die gemeinschaftliche Tatbegehung (Nr. 2). In diesen Fällen sieht das Gesetz einen gegenüber dem Grundtatbestand in § 177 Abs. 1 StGB bereits deutlich erhöhten Strafrahmen vor: die Mindeststrafe beträgt 2 Jahre.

Der Ruf nach Straferhöhungen stützt sich regelmäßig auf zwei Annahmen: (1) Die Fallzahlen nehmen zu und (2) die Taten werden zu milde bestraft.

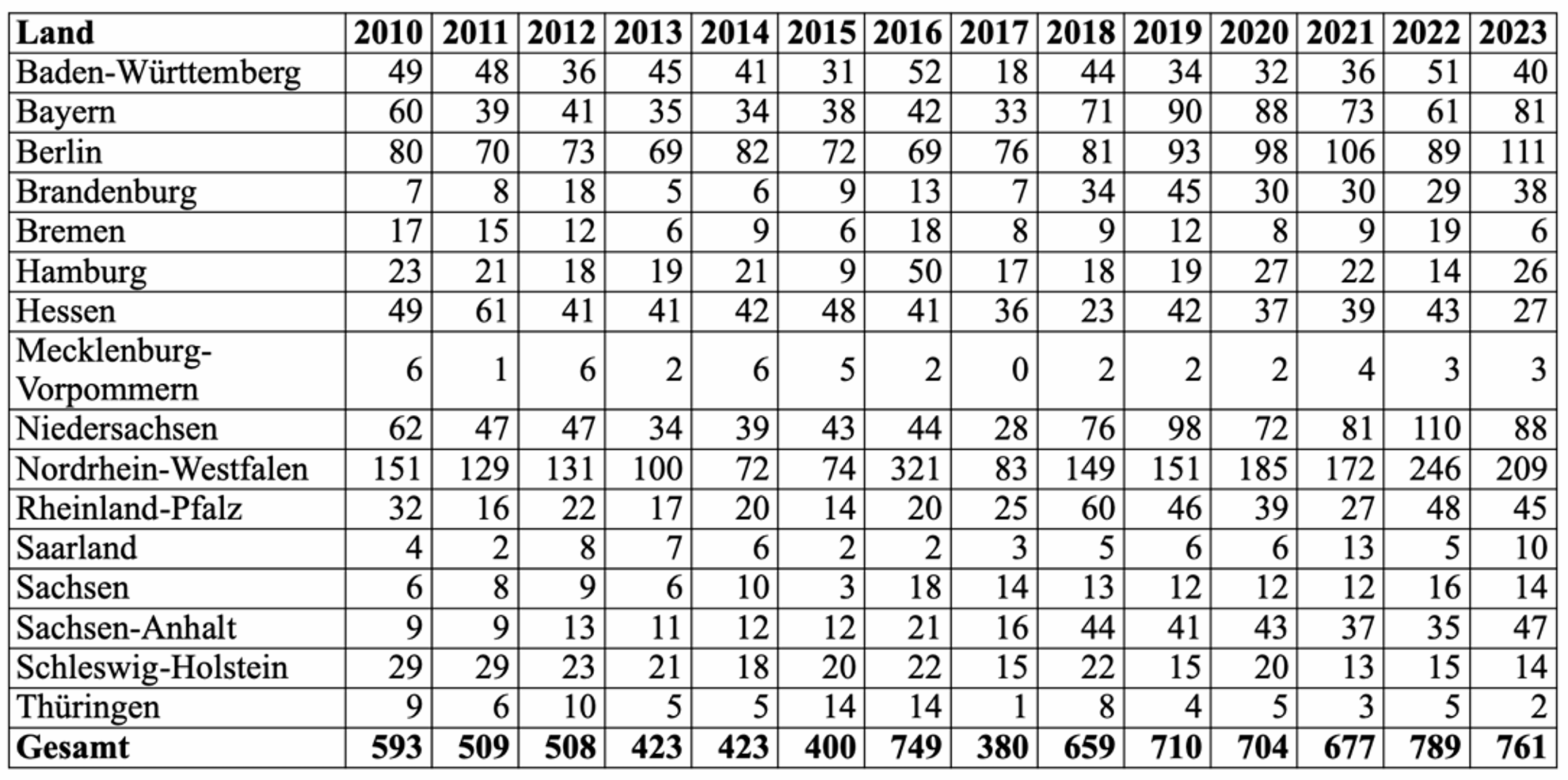

Beide Prämissen sind nicht einfach zu überprüfen. Da „Gruppenvergewaltigungen“ keinen eignen Tatbestand darstellen, sondern zwei Elemente aus § 177 Abs. 6 StGB verbinden, ist die Datenlage der Polizeilichen Kriminalstatistik und der Strafverfolgungsstatistik nicht eindeutig zu entnehmen. Für die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD wurde jedoch eine Sonderauswertung der PKS für Gruppenvergewaltigungen erstellt.[2] Aus ihr geht hervor, dass es zwischen 2010 und 2024 tatsächlich zu einem Anstieg der angezeigten Taten gekommen ist.[3] Allerdings war im Jahr 2016 bereits ein vergleichbarer Höchstwert zu verzeichnen, zwischen 2022 und 2023 sind die Zahlen leicht zurückgegangen. Es handelt sich also um ein relevantes, aber weder um ein neues noch um ein exponentiell wachsendes Kriminalitätsphänomen.

Abb.: Fallzahlen für „Gruppenvergewaltigungen“, BT-Drs. 20/11603, S. 2

Die zweite Frage, ob „Gruppenvergewaltigungen“ derzeit zu milde bestraft werden, ist ebenfalls nur schwer verlässlich zu beantworten. Die Strafverfolgungsstatistik gibt grundsätzlich nur einen groben Überblick über die verhängten Strafen und erlaubt keine Rückschlüsse auf die Strafzumessungserwägungen in konkreten Einzelfällen. Eine Strafzumessungsdatenbank, die hier für mehr empirische Klarheit sorgen könnte, existiert in Deutschland trotz wiederholter Mahnungen[4] nicht. Zudem lässt sich die Strafverfolgungsstatistik allein mit Blick auf Verurteilungen auswerten, die entweder nach § 177 Abs. 6 Nr. 1 oder nach Nr. 2 StGB erfolgt sind; wie die Urteile bei „Gruppenvergewaltigungen“ ausfallen, lässt sich auf dieser Basis nicht feststellen.

Für die Vergewaltigung nach § 177 Abs. 6 Nr. 1 StGB ergibt sich allerdings folgendes Bild:

Im Jahr 2023 sind 503 Verurteilungen festgehalten, davon lagen 250 Urteile im bewährungsfähigen Bereich (bis zu 2 Jahren Freiheitsstrafe) – das entspricht einem prozentualen Anteil von rund 49,70 Prozent. Insgesamt 452 Urteile, also knapp 90 Prozent, sprechen Strafen von bis zu fünf Jahren aus; damit liegen rund 89,86 Prozent der Strafen klar im unteren Strafrahmendrittel.[5] Im oberen Strafrahmendrittel wurden im Jahr 2023 zwei Urteile verhängt, 2021 kein einziges.

Ob das aktuelle Strafniveau für Vergewaltigungen angemessen ist, wurde im vergangenen Jahr bereits intensiv diskutiert.[6] Diese Debatte soll hier nicht erneut geführt werden. Dass aber der Gesetzgeber angesichts der Zahlen Handlungsbedarf erkennt, dürfte – trotz der Unschärfe der Daten – allerdings nicht fernliegend erscheinen. Der häufig formulierte Einwand, dass die Strafrahmen bereits jetzt höhere Strafen zuließen, mag in der Theorie richtig sein – in der Anwendungspraxis geht er jedoch ins Leere. Richterinnen und Richter in Deutschland orientieren sich bei der Strafzumessung an der Mindeststrafe und dem unteren Strafrahmendrittel.[7] Soll ein Strafniveau tatsächlich verändert werden, ist die Anhebung der Mindeststrafe für den Gesetzgeber der einzig effektive Weg.

Verschließt man sich nicht aus einer grundlegenden Ablehnung strafrechtlicher Sanktionen heraus der kriminalpolitischen Auseinandersetzung mit Strafhöhen, stellt sich also die Frage, ob „Gruppenvergewaltigungen“ ein besonderes Unrecht darstellen, das derzeit normativ nicht abgebildet wird, und das einen neuen Qualifikationstatbestand oder ein weiteres Regelbeispiel rechtfertigt.

Dafür spricht, dass die besondere Erniedrigung der Vergewaltigung durch die Beteiligung mehrerer Personen potenziert wird. Das Opfer erlebt den intensiven Eingriff in die eigene Körperlichkeit vor oder durch verschiedene Täter. Allerdings verweist § 177 Abs. 6 StGB auf den Grundtatbestand von Absatz 1 und erfasst somit sexuelle Handlungen am Opfer auch ohne den Einsatz von Gewalt oder Drohungen. Hierdurch kann es zu Fällen kommen, in denen bereits die derzeit geltende Mindeststrafe von zwei Jahren als unangemessen hoch erscheint. Nach dem Wortlaut kann § 177 Abs. 6 Nr. 1 StGB etwa auch dann erfüllt sein, wenn das Opfer ohne Zwang oder Gewalt, aber gegen seinen zuvor ausdrücklich erklärten Willen[8] kurzzeitig Oralverkehr am Täter durchführt (Bamberger Chefarzt-Fall).[9] Wenn in einem solchen Fall nun zwei Täter agieren, würde – sofern eine Neuregelung an die bestehende Systematik anknüpft – eine Mindeststrafe von fünf Jahren anwendbar sein – ein erkennbar unverhältnismäßiger Strafrahmen.

Überzeugender erschiene daher die Einführung eines Qualifikationstatbestandes, der § 177 Abs. 5 (Gewalt, Drohung, schutzlose Lage) mit § 177 Abs. 6 StGB verknüpft. Die Verbindung eines gewaltsamen Zugriffs mit einem Eindringen in den Körper oder der Beteiligung mehrerer Täter stellt eine ganz erhebliche Unrechtssteigerung dar, die normativ abgebildet werden sollte.

Eine Reform sollte allerdings über diese konkrete Regelung hinausgehen. Grundtatbestände, Regelbeispiele und Qualifikationsnormen sind in § 177 StGB nicht sinnvoll aufeinander abgestimmt. Im Rahmen einer grundlegenden Überarbeitung des Abschnitts könnte der Versuch unternommen werden, § 177 Abs. 1, 2 und 5 StGB als eigene Tatbestände zu fassen, an die sich jeweils geeignete Qualifikationen anknüpfen.

2. Herbeiführung einer Schwangerschaft

Im Koalitionsvertrag wird neben der Gruppenvergewaltigung auch die Herbeiführung einer Schwangerschaft als Anlass für eine Strafrahmenerhöhung genannt. Dass eine solche Tatfolge zu einer höheren Strafe führen muss, dürfte unbestritten sein. Die betroffene Frau wird vor die Entscheidung gestellt, ein Kind auszutragen, das durch einen sexuellen Übergriff gezeugt wurde, oder eine Abtreibung vorzunehmen, die körperliche und psychische Belastungen mit sich bringen kann. Fraglich ist jedoch, ob es hier einer Gesetzesänderung bedarf. Nach § 46 Abs. 2 S. 1 StGB sind die „verschuldeten Auswirkungen der Tat“ in der Strafzumessung zu berücksichtigen – darunter ist auch eine ungewollte Schwangerschaft zu fassen. Hinzu tritt, dass der BGH bereits die fehlende Verwendung eines Präservativs als strafschärfenden Aspekt gewertet hat. Der Senat führt hier aus, „daß die Tatsache des ungeschützten Geschlechtsverkehrs mit Samenerguß in die Scheide zumessungserheblich sein kann. In der Rechtsprechung war nie umstritten, daß, wo das Strafgesetzbuch die Vollziehung des Beischlafs verbietet, dies ‚jedenfalls auch der Verhinderung unerwünschter Zeugung‘ dient (BGHSt, 16, 175, 177) […] Auch die Entscheidung, ein Kind zu empfangen, gehört zur freien Selbstbestimmung der Frau.“[10] Es bestehen daher wenig Zweifel daran, dass die Gerichte auch eine Realisierung des bereits straferhöhenden Risikos einer ungeplanten Schwangerschaft strafschärfend werten würden. Nicht zuletzt handelt es sich – legt man die mediale Berichterstattung und veröffentlichte Gerichtsentscheidungen zu § 177 StGB zugrunde – um kein verbreitetes Kriminalitätsphänomen, auf das der Gesetzgeber reagieren müsste. Für einen neuen Qualifikationstatbestand besteht an dieser Stelle also keine rechtspolitische Notwendigkeit. Sinnvoller wäre es, das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung grundlegend zu beleuchten und Regelungsmöglichkeiten bei Eingriffen durch Zwang oder Täuschung zu erwägen.

II. Strafbarkeit verbaler sexueller Belästigung – Bedarf für eine gesetzgeberische Nachschärfung?

Neben den strafzumessungsrechtlichen Regelungen enthält der Koalitionsvertrag einen Prüfauftrag für nicht-körperliche Belästigungen:

„Zur Schließung von Strafbarkeitslücken prüfen wir, inwieweit der strafrechtliche Schutz für gezielte, offensichtlich unerwünschte und erhebliche verbale und nicht-körperliche sexuelle Belästigungen erweitert werden kann.“

Die Koalitionsparteien haben sich also nicht auf eine entsprechende Regelung geeinigt, wollen aber die Notwendigkeit strafrechtlicher Reformen eruieren. Im Zentrum der Diskussion dürfte das Phänomen des sogenannten „Catcalling“ stehen, also verbale sexuelle Belästigungen gerade – aber nicht nur – im öffentlichen Raum. In den vergangenen Jahren ist das Bewusstsein dafür gestiegen, dass insbesondere Frauen häufig mit sexualisierten, entwürdigenden und aggressiven Ansprachen konfrontiert werden, die ihre persönliche Integrität und Teilhabe am öffentlichen Leben beeinträchtigen können. Um die Sinnhaftigkeit einer Strafrechtserweiterung bewerten zu können, muss zunächst geklärt werden, ob verbale sexuelle Belästigungen – wie Aufforderungen zu sexuellen Handlungen oder sexualisierte Bemerkungen über den Körper der Betroffenen – nicht bereits nach geltendem Recht weitgehend als Beleidigungen (§ 185 StGB) strafbar sind.

Nach derzeitiger Rechtsprechung werden solche Äußerungen nur in Ausnahmefällen unter den Straftatbestand der Beleidigung subsumiert. Der BGH vertritt die Ansicht, dass insbesondere Aufforderungen zu sexuellen Handlungen nur dann als beleidigende Herabsetzung verstanden werden, wenn „der Täter selbst das der betroffenen Person angesonnene Verhalten als verwerflich oder ehrenrührig ansieht und durch die Äußerung zum Ausdruck bringen will, dass er dem Tatopfer eine entsprechende verachtenswerte Haltung zu Unrecht unterstellt“.[11] Das hat der BGH dann angenommen, wenn von einer Person anlasslos behauptet wird, sie sei zu entgeltlichen sexuellen Handlungen bereit.[12] Dieser Ansatz des BGH ist nicht nur deutlich zu eng, er trifft auch nicht den Kern der Sache; denn eine unterstellte Bereitschaft zu sexuellen Handlungen ist für sich genommen nicht ehrenrührig. Diese Perspektive ist antiquiert, sie geht von dem Bild der zurückgenommenen Frau aus, die keine eigene, aktive Sexualität lebt. Verbale sexuelle Ansinnen sind, ebenso wie sexualisierte Kommentare zum äußeren Erscheinungsbild, also nicht deshalb herabsetzend, weil sie der Frau Interesse unterstellen, sondern weil der Täter das Opfer zum Objekt seiner Sexualinteressen macht.[13]

Der Tatbestand der Beleidigung ließe sich in dieser Weise auslegen. Einige jüngere Urteile weisen in diese Richtung. So hat das OLG Hamm eine strafbare Beleidigung dann angenommen, wenn dem Betroffenen suggeriert wird, dass er „gleichsam wie ein (Lust-)Objekt zur Befriedigung sexuellen Bedürfnisse mittels Durchführung des Geschlechtsverkehrs zur Verfügung steht“.[14] Die Grenze zwischen noch zulässiger Annäherung und strafbarer Herabwürdigung wird also dann überschritten, wenn der Täter das Opfer anlasslos mit eindeutigem, derbem sexuellem Ansinnen konfrontiert. Für den Online-Raum hat das LG Frankfurt a. M. – allerdings in einem zivilrechtlichen Verfahren – ein wichtiges Urteil gesprochen: Das Gericht erkennt, dass der Beklagte durch vulgäre Aussagen über die Oberweite der Klägerin sie „zum bloßen Sexualobjekt reduziert und besonders schwer in ihrer Intimsphäre und ihrem sexuellen Selbstbestimmungsrecht verletzt. Es handelt sich um eine sexualisierte Beleidigung, die allein der Diffamierung und Einschüchterung der Klägerin dient.“[15]

Gegen eine gesetzgeberische Intervention ließe sich daher in Stellung bringen, dass bei richtiger Anwendung von § 185 StGB die strafwürdigen Fälle verbaler sexueller Belästigungen bereits jetzt strafrechtlich sanktioniert werden können. Doch trotz vereinzelt überzeugender Urteile ist eine nachhaltige Kehrtwende in der Rechtsprechung der Strafgerichte noch nicht zu beobachten. Die gesellschaftliche Sensibilisierung für das Unrecht verbaler sexueller Belästigungen, wie es in der breiten Diskussion über Catcalling zum Ausdruck gekommen ist, bildet sich im Recht nicht hinreichend ab. Dabei sind diese Äußerungen nicht „lediglich eine Form der distanz- und respektlosen Annäherung“[16], sondern eine Verletzung des Rechts, nicht ungewollt in ein sexualbezogenes Geschehen einbezogen zu werden. Gerade bei sexualisierten Äußerungen in der Öffentlichkeit besteht ohnehin die Gefahr, dass junge Frauen aus öffentlichen Räumen verdrängt werden, etwa weil sie aufgrund ihrer Erfahrungen bestimmte Orte oder Wege meiden.

Die Formulierung eines Tatbestandes der verbalen sexuellen Belästigung, der den Anforderungen an gesetzliche Bestimmtheit gerecht wird und der eine Kriminalisierung bagatellhafter, allenfalls unhöflicher Äußerungen ausschließt, wird ohne Zweifel eine Herausforderung darstellen. Denn natürlich muss es – auch im öffentlichen Raum – möglich bleiben, einen Menschen anzusprechen und Interesse an ihm zu bekunden. Doch das Problem ausreichend bestimmter Tatbestandsumschreibung stellt sich bei allen Delikten, die an menschliche Kommunikation anknüpfen. Dass sich das Unrecht von Äußerungen angesichts der Komplexität verbaler Interaktionen stets nur mit abstrakten Begriffen grob umschreiben lässt und einer gerichtlichen Einzelfallprüfung unterliegt, kann nicht bedeuten, verbale sexuelle Belästigungen der strafrechtlichen Regelung zu entziehen. Ein Tatbestand der verbalen sexuellen Belästigung könnte etwa auf eine Eignung zur erheblichen Belästigung abstellen. Das Kriterium der Erheblichkeit würde Bagatellen ausschließen, und die Bewertung des Täterverhaltens hinge nicht allein vom subjektiven Empfinden des Opfers ab, sondern würde nach objektiven Maßstäben beurteilt.

III. Was regelt der Koalitionsvertrag nicht?

Der Koalitionsvertrag greift einige Einzelfragen des Sexualstrafrechts auf, deren praktische, dogmatische und rechtspolitische Bedeutung – verbale sexuelle Belästigungen ausgenommen – gering ist. Dabei wäre es sinnvoll, § 177 StGB knapp zehn Jahre nach seiner Einführung grundlegend auf den Prüfstand zu stellen. In der Anwendung der Strafvorschrift sind Auslegungsprobleme sichtbar geworden, die eine Nachschärfung durch den Gesetzgeber erforderlich machen – etwa die Bestimmung des erkennbar entgegenstehenden Willens bei aktivem oder ambivalentem Opferverhalten.[17]

Darüber hinaus verdienen insbesondere vier Themenfelder besondere Aufmerksamkeit: (1) Das „Nur Ja heißt Ja“-Modell, (2) die Ausnutzung von Machtverhältnissen, (3) Täuschungen und (4) Fahrlässigkeit. Zur Täuschung und zur Fahrlässigkeit sollen hier ausführlichere Überlegungen angestellt werden.

1. Einführung des „Nur Ja heißt Ja“-Modells

Es ist zu erwarten, dass die Diskussion über „Nur Ja heißt Ja“ auch in Deutschland bald verstärkt geführt werden wird. Art. 36 der Istanbul-Konvention verpflichtet die Vertragsstaaten, „nicht einverständliche sexuell bestimmte Handlungen“ unter Strafe zu stellen. Dass die geltende Regelung in § 177 Abs. 1 StGB diese Anforderungen erfüllt, lässt sich nur schwer begründen.[18] Schließlich setzt das „Nein heißt Nein“-Modell auf Widerspruch und nicht auf Zustimmung; sexuelle Handlungen bleiben straflos, wenn das Opfer seine Ablehnung nicht kommuniziert. Damit steht das deutsche Strafrecht hinter den Vorgaben der Konvention zurück. Ob sich das deutsche Strafrecht allerdings in einem derart sensiblen Bereich wie dem Sexualstrafrecht durch internationale Verträge überformen lassen sollte, kann man bezweifeln. Es muss originäre Räume eigener nationaler Verantwortung für die Festlegung der Grenzen strafbaren Verhaltens geben, die allein der innerstaatlichen Debatte über gemeinsame Werte und Sozialschädlichkeit unterstehen. Der tatsächliche Effekt eines „Nur Ja heißt Ja“-Modells dürfte ein symbolischer sein; dass ein strenges Konsensmodell eine neue Anwendungspraxis zur Folge hat, ist nicht zu erwarten.[19]

2. Strafbarkeit sexueller Übergriffe in Machtverhältnissen

Wichtiger erscheint eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie weit die freie Willensbildung im Sexualstrafrecht verstanden werden muss. Das betrifft zum einen Fälle von Machtverhältnissen, in denen das Opfer dem Täter personell, situativ oder strukturell in einer Weise unterlegen ist, die eine selbstbestimmte Entscheidung über die eigene Sexualität unmöglich macht oder erheblich erschwert. Die §§ 174 ff. StGB regeln spezielle Abhängigkeitslagen etwa in Erziehungs- oder Betreuungsverhältnissen; moderne Arbeits-, Hochschul- und Vereinssituationen sind trotz starker Abhängigkeiten – befristete Verträge, Leistungsbeurteilungen, Trainer-Athlet-Verhältnisse, Promotionsbetreuungen – meist nicht erfasst.[20] Hier sollten wir uns darüber verständigen, welche Machtasymmetrien so weitreichend sind, dass ein Ausnutzen der eigenen Position eine strafwürdige Verletzung des sexuellen Selbstbestimmungsrechts darstellt.

3. Strafbarkeit von Täuschungen

Menschen lügen, um andere zu sexuellen Handlungen zu motivieren oder um ungeschützten Geschlechtsverkehr zu vollziehen, sie behaupten oder verschweigen Tatsachen, die für den Sexualpartner von Bedeutung sein können, Herkunft, Identität oder Geschlechtskrankheiten. Einige dieser Täuschungen sind strafwürdig, andere nicht – ausdrücklich geregelt ist keine. Bei der Reform von § 177 StGB im Jahr 2016 hat man sich mit der Strafbarkeit von Täuschungen nicht befasst; ein erstaunlicher Befund, da die damals eingesetzte Reformkommission zum Sexualstrafrecht ausdrücklich auf die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung hingewiesen hat.[21]

a) Strafbarkeit nach geltendem Recht

§ 177 StGB erfasst Angriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung durch Täuschung bislang nicht. Nach der „Nein heißt Nein“-Lösung in § 177 Abs. 1 StGB wird vorausgesetzt, dass das Opfer seinen entgegenstehenden Willen vor der sexuellen Handlung für einen objektiven Dritten erkennbar kommuniziert haben muss. In der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses heißt es: „Ob der entgegenstehende Wille erkennbar ist, ist aus der Sicht eines objektiven Dritten zu beurteilen. Für diesen ist der entgegenstehende Wille erkennbar, wenn das Opfer ihn zum Tatzeitpunkt entweder ausdrücklich (verbal) erklärt oder konkludent (zum Beispiel durch Weinen oder Abwehren der sexuellen Handlung) zum Ausdruck bringt.“[22] Ein Sonderwissen des Täters soll nach herrschender Ansicht[23] also nicht ausreichen. Das ist nach der Gesetzessystematik auch zwingend: Ließe § 177 Abs. 1 StGB bereits die Kenntnis des Täters von einem entgegenstehenden „wahren“ Willen des anderen genügen, so wäre § 177 Abs. 2 StGB überflüssig. Schließlich erfasst Abs. 2 gerade Situationen, in denen das Opfer in der Tatsituation einen entgegenstehenden Willen nicht bilden oder äußern kann, der Täter ihn jedoch kennt. Ein eigenständiger Bedeutungsgehalt kommt § 177 Abs. 2 StGB also nur dann zu, wenn für Abs. 1 im Tatzeitpunkt ein entgegenstehender Wille tatsächlich bestehen und kommuniziert werden muss. Hat das Opfer den Handlungen täuschungsbedingt zugestimmt, so empfindet es aber im Zeitpunkt der Tat keine Ablehnung, die es hätte zum Ausdruck bringen können. Eine Manipulation des Sexualpartners durch Täuschung ist damit nach § 177 Abs 1 StGB straflos. Systematisch sinnvoll verordnet wäre die Täuschungskonstellation nach der Struktur der Norm in § 177 Abs. 2 StGB – dort ist sie allerdings nicht geregelt.

b) Strafwürdige und nicht strafwürdige Täuschungskonstellationen

Ob und in welchem Umfang Täuschungen als Sexualdelikte erfasst sein sollen, hängt von zwei Faktoren ab: Wie weit reicht das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und welche Angriffe auf das Rechtsgut sind strafwürdig?

Das verfassungsrechtliche geschützte Recht auf sexuelle Selbstbestimmung umfasst die Freiheit, über die Art und Weise des Sexualkontakts zu entscheiden. Sexuelle Autonomie setzt dabei nicht nur voraus, dass die Entscheidung frei von Zwang getroffen wird, sondern auch, dass sie auf informierter Grundlage erfolgt.[24] Zwar erlebt der Betroffene die sexuelle Handlung im Moment ihres Vollzugs als selbstbestimmt; doch die Einwilligung in einen Sexualkontakt kann nur dann Ausdruck selbstbestimmter Sexualität sein, wenn der Betroffene dabei alle für ihn relevanten Umstände in seine Entscheidung einbeziehen kann.[25]

Aus diesem weiten Verständnis der Sexualautonomie[26] folgt allerdings nicht, dass jeder täuschungsbedingte Willensmangel auch eine Strafbarkeit begründen muss.[27] Es stellt sich dann die Frage, wie die Grenze zwischen strafrechtlich relevanten und strafrechtlich irrelevanten Täuschungen zu bestimmen ist. Zunächst wäre denkbar, eine Parallele zur wirksamen Erteilung von Einwilligungen etwa in körperverletzende Handlungen zu ziehen. Dort wird differenziert zwischen rechtsgutsbezogenen Irrtümern – die eine rechtfertigende Einwilligung ausschließen – und bloßen Motivirrtümern.[28] Als rechtsgutsbezogene und damit relevante Irrtümer gelten Fehlvorstellungen über Folgen, Bedeutung und Tragweite des Eingriffs; dazu zählen etwa Täuschungen über die medizinische Indikation,[29] die Art des Eingriffs und seine Risiken. Ein Motivirrtum liegt hingegen vor, wenn über die Kosten der Operation oder die Verweildauer im Krankenhaus getäuscht wird.[30]

Lassen sich diese Erwägungen auf das Recht der sexuellen Selbstbestimmung übertragen? Dagegen spricht, dass die Sexualdelikte nicht den Erhalt eines bestimmten Gutes – wie Leib, Leben oder Eigentum – schützen, sondern gerade die Autonomie selbst.[31] Besteht das geschützte Rechtsinteresse gerade in der Wahrung der Willensfreiheit, so ist jede Täuschung als Beeinträchtigung einer tatsächlich autonomen Entscheidung „rechtsgutsbezogen“.

Gleichwohl fruchtbar machen lässt sich der Gedanke, dass Fehlvorstellungen im unmittelbaren Zusammenhang mit der die Tat begründenden Handlung erheblicher sind als solche, die lediglich Hintergründe und Motive betreffen. Für die sexuelle Selbstbestimmung kann daraus abgeleitet werden, dass Irrtümer über den sexuellen Charakter der Handlung (Arzt A täuscht eine Untersuchung vor, in Wahrheit möchte er das Opfer sexuell berühren) und die Person des Handelnden (Amphitryon-Fall) in unmittelbarer Verbindung zur sexuellen Handlung stehen und damit strafwürdig sind. Nicht strafrechtlich erfasst wären hingegen Motivirrtümer, die sich auf Eigenschaften des Sexualpartners beziehen, etwa auf dessen sozialen oder familiären Status, Herkunft oder Absichten.[32] Der Ausschluss von Motivirrtümern ist sachgerecht: Das Strafrecht schützt nicht vor menschlichen Enttäuschungen: Solche Erfahrungen gehören, so schmerzhaft sie sein mögen, zum allgemeinen Lebensrisiko.[33] Das nachträgliche Bedauern einer sexuellen Begegnung ist mit dem Erleben eines aufgezwungenen Sexualaktes oder der rückblickenden Erkenntnis, dass überhaupt eine sexuelle Handlung bzw. eine sexuelle Handlung von einer nicht hierfür ausgesuchten Person vorgenommen wurde, nicht vergleichbar.

Zwischen diesen Polen bewegen sich Täuschungen über die Verhütung und über das Vorliegen von Geschlechtskrankheiten. Hier ließe sich argumentieren, dass auch diese Faktoren relevante Irrtümer darstellen, da sie unmittelbare Folgen der sexuellen Handlung sein können und damit eine besondere Nähe zur Tathandlung aufweisen. In diese Richtung scheint die Entscheidung des 3. Strafsenat des BGH zum „Stealthing“, also dem heimlichen Entfernen des Präservativs während des Geschlechtsverkehrs, zu zielen. Da § 177 StGB die Täuschung nicht regelt, kommt es für die Strafbarkeit des Stealthing darauf an, ob die sexuelle Handlung gegen den erkennbaren Willen vorgenommen wurde. Das ist zu bejahen, wenn der – ausdrücklich abgelehnte – Geschlechtsverkehr ohne Präservativ eine andere sexuelle Handlung darstellt als der – konsentierte – Geschlechtsverkehr mit Präservativ. Der Senat begründete die Annahme einer Strafbarkeit damit, dass die Beurteilung eines sexuellen Kontaktes durch das Risiko einer „unerwünschten Schwangerschaft oder die Übertragung von Krankheiten […] mitgeprägt“ werde.[34] Zwischen „der von der selbstbestimmungsberechtigten Person konsentierten und der tatsächlich vorgenommenen Sexualpraktik“ bestehe aus diesen Gründen ein „qualitativer Unterschied“.[35] Mit Blick auf die kriminalpolitische Diskussion über die Strafbarkeit von Täuschungen über Geschlechtskrankheiten oder bestehende Verhütung kommt den Worten des BGH durchaus Gewicht zu: Beides sind mögliche und typische Konsequenzen sexueller Interaktionen, sie sind nachvollziehbarer- und vernünftigerweise Bedingungen, an die eine Bereitschaft zu sexuellen Handlungen geknüpft wird.

Folgt man dieser Argumentation, ließe sich begründen, jede Täuschung über die Anwendung von Verhütungsmethoden und über das Nichtvorliegen von Geschlechtskrankheiten als strafrechtlich relevante Verletzung der Sexualautonomie zu erfassen. Überzeugender erscheint es jedoch, diese Angriffe außerhalb des Sexualstrafrechts zu regeln. Dass diese Täuschungen bei einem weiten Verständnis der sexuellen Selbstbestimmung als autonomierelevant verstanden werden, schließt nicht aus, dass andere Rechtsgüter und Ausprägungen von Selbstbestimmtheit vorrangig betroffen sind. Die Gefährdung des Partners durch eine übertragbare Geschlechtskrankheit ist richtigerweise bei den Körperverletzungen verortet.[36] Bei der Verhütungslüge steht vor allem die reproduktive Selbstbestimmung im Vordergrund – schließlich besteht die Beeinträchtigung in erster Linie darin, dass gegen den Willen der Betroffenen die Möglichkeit einer Schwangerschaft erhöht wird. Hier sollte der Gesetzgeber – auch angesichts neuer medizinischer Möglichkeiten – grundlegender über Sinn und Gegenstand einer strafrechtlichen Regulierung nachdenken.

c) Regelungsvorschlag

Täuschungen haben zur Folge, dass eine Person keine informierte Entscheidung über ihre Zustimmung zu sexuellen Handlungen treffen kann. Ergänzungen sollten gleichwohl restriktiv erfolgen, um Beziehungen nicht über Gebühr unter das Damoklesschwert des Strafrechts zu stellen. Nicht jede Fehlvorstellung über die Eigenschaften des anderen (etwa sein Einkommen oder seine Geschlechtsidentität) oder seine Absichten (etwa der Wille zu einer festen Partnerschaft) sollten dem Strafrecht unterfallen. Ergänzungen des geltenden Rechts erscheinen jedoch mit Blick auf die Natur der Handlung und die Personenidentität sinnvoll.

§ 177 Abs. 2 Nr. 6 StGB-E:

Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer anderen Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt, wenn (…)

6. der Täter die Person über den sexuellen Charakter der Handlung täuscht oder ihr vorspiegelt, dass er oder der Dritte eine andere, ihr bekannte Person sei.

Täuschungen, mit denen die reproduktive Selbstbestimmung verletzt wird, sollten separat geregelt werden.

4. Strafbarkeit fahrlässiger Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung[37]

a) Die geltende Rechtslage: Keine Strafbarkeit fahrlässiger sexueller Übergriffe

In Deutschland wird das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung in der Regel[38] nicht vor fahrlässigen Angriffen geschützt. Die Tatbestände des sexuellen Übergriffs und der sexuellen Nötigung sind als Vorsatzdelikte konzipiert. Nach § 177 Abs. 1 StGB setzt die Strafbarkeit voraus, dass der Täter gegen den „erkennbaren Willen“ der anderen Person handelt. Auch wenn diese Formulierung vordergründig an ein Fahrlässigkeitselement erinnern mag, verlangt das Gesetz zumindest bedingten Vorsatz: Der Täter muss billigend in Kauf genommen haben, dass die sexuelle Handlung nicht dem Willen des Opfers entsprach. Die „Erkennbarkeit“ statuiert hingegen die Notwendigkeit einer Willensäußerung des Opfers, dem die kommunikative Verantwortung dafür auferlegt wird, eine Ablehnung des Sexualkontakts deutlich zu machen.[39]

Auch in den Fällen, in denen das Opfer einen entgegenstehenden Willen aufgrund einer Einschränkung seiner Freiheit zur Willensbildung oder -äußerung – etwa durch Intoxikation, Drohung oder Überrumpelung – nicht kommunizieren kann, wird ausnahmslos vorsätzliches Verhalten bestraft: In § 177 Abs. 2 Nr. 1-4 StGB muss der Täter die Situation des Opfers kennen und zur Vornahme der sexuellen Handlung „ausnutzen“.

In der deutschen Strafrechtswissenschaft trifft der Ausschluss einer Fahrlässigkeitsstrafbarkeit im Bereich der Sexualdelikte überwiegend auf Zustimmung.[40] Dass das deutsche Regelungsverständnis aber nicht alternativlos ist, zeigt bereits ein Blick ins Ausland: In Schweden, Kanada, Kroatien oder Australien ist der fahrlässige sexuelle Übergriff strafbar.

Für die Diskussion über die Strafwürdigkeit fahrlässigen Verhaltens sollen zwei Konstellationen unterschieden werden: Die Vornahme sexueller Handlungen a) in einer Situation, in der Bildung und Äußerung des Willens möglich sind (Anwendungsfall von § 177 Abs. 1 StGB) und b) unter Umständen, die die Bildung oder Äußerung des Willens erschweren oder unmöglich machen (Anwendungsfall von § 177 Abs. 2 StGB).

b) Fahrlässigkeit im Kontext einer grundsätzlich freien Willensbildung (§ 177 Abs. 1 StGB)

§ 177 Abs. 1 StGB lässt derzeit nur begrenzten Raum für eine Strafbarkeit wegen fahrlässigen Verhaltens. Das „Nein heißt Nein“-Modell verlangt, dass die ablehnende Haltung der betroffenen Person – ausdrücklich oder konkludent – erkennbar zum Ausdruck kommt. Bereits eine ambivalente Kommunikation soll, zumindest in der Theorie[41] – eine Strafbarkeit ausschließen. Es sind kaum Fälle denkbar, in denen das Opfer ein hinreichend eindeutiges „Nein“ artikuliert, dem Täter gleichwohl (nur) ein fahrlässiges Nichterkennen vorzuwerfen ist. [42]

Deutlich drängender stellt sich die Frage nach einer möglichen Fahrlässigkeitsstrafbarkeit bei Einführung eines Zustimmungsmodells. Nach dem „Nur Ja heißt Ja“-Ansatz begründet bereits das Fehlen einer Einwilligung die Strafbarkeit; dem Opfer kommt keine kommunikative Mitverantwortung zu. Für die Frage nach der Strafbarkeit ist es dann entscheidend, wie sich der Täter innerlich zum Willen des anderen verhalten muss – vorsätzlich (zumindest billigendes Inkaufnehmen der fehlenden Zustimmung) oder fahrlässig (sorgfaltswidriges Nichterkennen der Ablehnung).

Befürworter einer Strafbarkeit fahrlässiger sexueller Übergriffe argumentieren zunächst mit dem eingetretenen Verletzungserfolg: Der Schaden für das Opfer tritt unabhängig davon ein, ob der Täter vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. In beiden Konstellationen wird eine sexuelle Handlung gegen den Willen der betroffenen Person vorgenommen. Angesichts des erfolgsbezogenen Unrechtsgehalts sexueller Straftaten erscheint es naheliegend, auch fahrlässiges Verhalten als geeignet anzusehen, das besonders schutzbedürftige Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung empfindlich zu beeinträchtigen.

Die Entscheidung für eine Strafnorm orientiert sich allerdings nicht primär an den erlebten Wirkungen, sondern „auf einer fairen Abwägung dessen […], was Bürgern auf beiden Seiten – also möglichen Tätern wie möglichen Opfern – zugemutet werden kann“.[43] Damit muss im Kern der Überlegungen die Frage stehen, welche Sorgfaltspflichten einen Menschen im Rahmen sexueller Interaktionen mit anderen treffen.

Vertreter einer Fahrlässigkeitslösung plädieren dafür, dass derjenige, der eine sexuelle Handlung vornehmen möchte, in der Verantwortung steht, sich aktiv des Einverständnisses der anderen Person zu versichern.[44] Empirische Studien deuten darauf hin, dass insbesondere Frauen in Übergriffssituationen ihren Willen nicht immer klar kommunizieren können, etwa aus Überforderung oder Schock.[45] Während das Einholen einer Zustimmung für die handelnde Person keine nennenswerte Belastung darstelle, könne die Anforderung an das Opfer, sich explizit zu verweigern, also auf erhebliche innere Hürden treffen. Die Interessenabwägung fiele hier zu Lasten des Täters aus: Er soll sich bereits dann strafbar machen, wenn er die fehlende Zustimmung zwar nicht kannte, sie aber hätte erkennen können.

Ein solches Konzept verteilt die Kommunikationsverantwortung zwischen den Sexualpartnern jedoch nicht in gerechter Weise. Durch die Abkehr vom Nötigungsmodell steht bei der Strafbarkeit sexueller Übergriffe die Kommunikation im Vordergrund. Anders als etwa bei der Körperverletzung, bei der das Fehlen der Einwilligung zu Lasten des Täters geht, indiziert die sexuelle Handlung keine Rechtswidrigkeit. Sexuelle Handlungen können erwünscht oder unerwünscht sein; erst der entgegenstehende Wille macht sie zu einem potentiell strafwürdigen Verhalten. Der Straftatbestand gewährleistet die Autonomie einer Person, selbst über ihre Sexualität zu bestimmen. Dann trifft sie aber auch grundsätzlich die Verantwortung, die vom Recht geschützte Entscheidungsfreiheit auszuüben. Das Recht muss von einem „vernünftigen“ Rechtsgutsträger ausgehen, der die eigenen Interessen in besonnener Weise wahrt. Treten zwei Personen in eine sexuelle Interaktion, so ist jeder dafür zuständig, das Ergebnis seiner selbstbestimmten Entscheidung zu kommunizieren. Eine faire Verantwortungszuteilung kann einem Menschen nicht die Sorgfaltspflicht auferlegen, den Willen einer Person zu erfragen, die diesen Willen selbst frei von Zwang äußern kann. Das gilt vor allem dann, wenn es bei der Fahrlässigkeitsstrafbarkeit, wie Gunnar Duttge ausgeführt hat, „nicht um das nach Moral und Sitte erwartete Optimum, sondern vielmehr um das Verfehlen jenes Minimums“ gehen soll, das erst „die Annahme einer kriminellen Tat rechtfertigt.“[46]

Die Einführung eines allgemeinen Fahrlässigkeitstatbestand ist daher nicht angezeigt.

c) Fahrlässigkeit im Kontext einer Beeinträchtigung von Willensbildung und Willensäußerung

Anders zu beurteilen sind Fälle, in denen das Opfer nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden Willen zu bilden oder zu äußern (§ 177 Abs. 2 StGB). Hier geht es etwa um Situationen, in denen die Betroffene erheblich alkoholisiert ist, schläft oder unter dem Einfluss von KO-Tropfen steht. Anders als in Konstellationen nach § 177 Abs. 1 StGB kann das Opfer sein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung hier nicht frei ausüben. Damit lässt sich begründen, dass sich die Verantwortlichkeiten in der kommunikativen Beziehung zwischen den Beteiligten verschieben. In der Interaktion zwischen zwei Sexualpartnern sind die Verantwortungssphären interdependent. Verliert der eine Betroffene durch die Beeinträchtigung seiner Autonomie die Möglichkeit für die Äußerung seines Willens, kann eine Verantwortung des anderen für die Gewährleistung der sexuellen Selbstbestimmung des Partners entstehen.

Die Sorgfaltspflicht richtet sich also nicht darauf, eine autonome Person aktiv um ihre Zustimmung zu bitten, sondern eben diese Autonomie sicherzustellen. Wer eine sexuelle Handlung vornehmen möchte, der wäre danach in der Pflicht, sich zu vergewissern, dass keine Umstände vorliegen, die eine selbstbestimmte Entscheidung des anderen ausschließen. Werden dann deutliche Anzeichen etwa für eine starke Alkoholisierung des Partners leichtfertig nicht als Einschränkung der Willensbildungsfreiheit gewertet, wäre dem Täter der Vorwurf eines fahrlässigen sexuellen Übergriffs zu machen.

d) Regelungsvorschlag

Kriminalpolitisch sprechen also gute Gründe dafür, eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit für die Begehungsvarianten von § 177 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 StGB vorzusehen.[47] Um die Strafbarkeit sachgerecht auf Fälle schwerwiegenden Sorgfaltspflichtverletzungen zu beschränken, bietet es sich an, eine leichtfertige Begehung vorauszusetzen. Eine Regelung könnte sich an § 232a StGB orientieren und würde sich damit systematisch schlüssig in die bereits existierende Fahrlässigkeitsregelung im Bereich des Sexualstrafrechts einfügen. § 232a Abs. 6 S. 2 StGB stellt unter Strafe, wenn der Täter „bei der sexuellen Handlung zumindest leichtfertig“ verkennt, dass der Sexualpartner Opfer eines Menschenhandels oder einer Zwangsprostitution geworden ist. Auch hier werden Umstände, die eine freie Willensbildung ausschließen, vom Täter fahrlässig verkannt. Parallel zu § 232a StGB ließe sich also formulieren:

§ 177 Abs. 2 lit a StGB-E

Verkennt der Täter bei der sexuellen Handlung leichtfertig die Umstände des Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 oder Nr. 4, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe.

Dem Gesetzgeber ist zu raten, sich mit den verschiedenen Themenfeldern des Sexualstrafrechts – etwa in Expertengruppen oder Workshops – auseinanderzusetzen und unter Einbeziehung von Sachverständigen einen kohärenten strafrechtlichen Schutz der sexuellen Selbstbestimmung zu entwickeln, der eine Kriminalisierung bagatellhafter Grenzverletzungen vermeidet und gleichzeitig das Unrecht von Sexualdelikten ernst nimmt.

[1] Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 21. Legislaturperiode, April 2025, S. 91, Z. 2930-2932, online abrufbar unter: https://www.koalitionsvertrag2025.de/sites/www.koalitionsvertrag2025.de/files/koav_2025.pdf (zuletzt abgerufen am 8.7.2025).

[2] BT-Drs. 20/11603, S. 1 ff.

[3] Einschränkend wird ausgeführt: „Bei der Interpretation der Daten ist zu beachten, dass es seit dem Jahr 2010 mehrere Datenbrüche gibt. Sowohl von 2016 auf 2017 als auch von 2017 auf 2018 wurde die Methodik bzw. die Rechtsgrundlage der Erfassung von sog. Gruppenvergewaltigungen geändert. Die Daten sind daher nicht exakt vergleichbar.“, BT-Drs. 20/11603, S. 1.

[4] Streng, StV 2018, 593 (599); ders., Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl. (2012), S. 768; Kaspar, in: Ständige Deputation des Deutschen Juristentages, Verhandlungen des 72. Deutschen Juristentages, 2018, Band I, C1–C129, C115; ders., in: GS Tröndle, 2019, S. 279 (293 f.); Kaspar/Höffler/Harrendorf, NK 32 (2020), 35 (47 ff.); Hoven, in: Engelhart/Kudlich/Vogel, Digitalisierung, Globalisierung und Risikoprävention, 2021, S. 1373 (1384 ff., 1389 f.); Hoven/Weigend, ZStW 2021, 322 (356); Rostalski/Völkening, KriPoZ 2019, 265 (270 ff.); Obert, Der (Privat-)Wohnungseinbruchdiebstahl nach § 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4, 2023, S. 288 ff.; Deutscher Juristentag e.V. (Hrsg.), 72. Deutscher Juristentag Leipzig 2018 – Beschlüsse, 2018, S. 19 f., online abrufbar unter: https://djt.de/wp-content/uploads/2020/03/181130_djt_internet_72_beschluesse.pdf (zuletzt abgerufen am 4.8.2022).

[5] Bei der Berechnung eines „Drittels“ des Strafrahmens wird jeweils die Spanne zwischen der gesetzlichen Mindeststrafe und der gesetzlichen Höchststrafe als Strafrahmen zugrunde gelegt. Außer Betracht bleibt, dass das Gericht bei Anwendung von § 49 Abs. 1 StGB, etwa in Fällen des Versuchs, eine Strafe auch unterhalb der gesetzlichen Untergrenze verhängen kann.

[6] Ehlen/Hoven/Weigend, KriPoZ 2024, 16 ff.; Kölbel, StV 2024, 322 ff.; Hörnle, „Werden Vergewaltigungen und andere Sexualdelikte zu milde bestraft?“, Spiegel v. 20.1.2024, online abrufbar unter: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/sexualstrafrecht-und-justiz-werden-vergewaltigungen-und-andere-sexualdelikte-zu-milde-bestraft-gastbeitrag-von-tatjana-hoernle-a-c5b2c3f2-d2f5-433f-9b57-f289d49b5e35 (zuletzt abgerufen am 8.7.2025).

[7] Ehlen/Hoven/Weigend, KriPoZ 2024, 16 (23); siehe auch Götting, NStZ 1998, 542 (546). Dazu, dass die Strafe für den „Regelfall“ unterhalb der Strafrahmenmitte liegen muss, vgl. BGH, NJW 1976, 2355.

[8] Ob diese Konstellation überhaupt denkbar ist, wird kontrovers diskutiert: Hoven, Irrungen und Wirrungen des neuen Sexualstrafrechts, FAZ Einspruch v. 13.2.2019; dies., NStZ 2020, 578 ff.; ähnlich Fischer, NStZ 2019, 580; a.A. Hörnle, NStZ 2019, 439.

[9] Vgl. BGH, NStZ 2019, 717 m. Anm. Ziegler; LG Bamberg, BeckRS 2017, 143429.

[10] BGH, NStZ 1991, 33 (34).

[11] BGH, NStZ-RR 2008, 108 (109); NStZ-RR 2006, 338.

[12] BGH, NStZ 1992, 33; vgl. auch OLG Oldenburg, BeckRS 2011, 925; krit. noch Zaczyk, in: NK-StGB, 5. Aufl. (2017), Vorb. §§ 185 ff. Rn. 25 Fn. 66.

[13] Ausführlich Hoven/Weigend, in: FS Prittwitz, 2023, S. 653 (657 f.).

[14] OLG Hamm, NStZ-RR 2008, 108 (109); übereinstimmend Pörner, NStZ 2021, 336 (338); in diese Richtung auch OLG Zweibrücken, NJW 1986, 2960 (2961); AG Lübeck, BeckRS 2011, 19102; diff. Gaede, in: Matt/Renzikowski, 2. Aufl. (2020), § 185 Rn. 12, der erst bei „qualifiziertem“, nicht aber bei „schlichtem“ Ansinnen eines Sexualkontakts eine Beleidigung annehmen will.

[15] LG Frankfurt a.M., Urt. v. 2.12.2021 – 2-03 O 329/20.

[16] Pörner, NStZ 2021, 336 (340).

[17] Hoven, Irrungen und Wirrungen des neuen Sexualstrafrechts, FAZ Einspruch v. 13.2.2019; dies., NStZ 2020, 578 ff.; Hörnle, NStZ 2019, 439; Fischer, NStZ 2019, 580.

[18] Kritisch äußert sich etwa GREVIO, so würde „die Konzeption der neuen Straftatbestände der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung als „sexuelle Handlungen, die gegen den erkennbaren Willen des Opfers begangen werden“, nicht in vollem Umfang dem Standard der Kriminalisierung aller nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen [entsprechen], wie er in Artikel 36 gefordert wird“ (Rn. 252) und appelliert an die deutschen Behörden, die Umsetzung des neuen Sexualstrafrechts weiter „zu überwachen und weiter zu evaluieren, damit die Definition des Begriffs ‚Einwilligung‘ weiter an die in Artikel 36 Absatz 2 der Istanbul-Konvention festgelegte Definition angepasst wird“ (Rn. 253), vgl. GREVIO, Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, 11.5.2011, S. 83, Rn. 252 f., online abrufbar unter: https://www.bmfsfj.de/resource/blob/202386/3699c9bad150e4c4ff78ef54665a85c2/grevio-evaluierungsbericht-istanbul-konvention-2022-data.pdf (zuletzt abgerufen am 10.7.2025); a.A. Kempe, Lückenhaftigkeit und Reform des deutschen Sexualstrafrecht vor dem Hintergrund der Istanbul-Konvention, 2018, S. 315; Renzikowski, in: MüKo-StGB, 5. Aufl. (2025), § 177 Rn. 32.

[19] Siehe zur rechtsvergleichenden Diskussion: Hoven/Weigend, Consent and Sexual Relations, 2022. Außerdem Wiedmer, Die Strafbarkeit sexueller Übergriffe, 2024, S. 423 ff.; Hoven/Weigend, JZ 2017, 182 (186); Hoven/Dyer, ZStW 132 (2020), 250 (261 ff.).

[20] Siehe zur Kritik: DJB, Sexualisierte Gewalt – Schutzlücken und Reformbedarfe, Policy Paper v. 18.11.2024, online abrufbar unter: Sexualisierte Gewalt – Schutzlücken und Reformbedarfe: Deutscher Juristinnenbund e.V. (zuletzt abgerufen am 13.7.2025); BMJV (Hrsg.), Abschlussbericht der Reformkommission zum Sexualstrafrecht, 2017, S. 335 ff., III.

[21] Auch die Reformkommission zum Sexualstrafrecht schlägt vor, über die Schaffung eines Straftatbestandes nachzudenken, „der auf die Täuschung des Opfers abstellt“, BMJV (Hrsg.), S. 512.

[22] Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz, BT-Drs. 18/9097, S. 23.

[23] Mitsch, KriPoZ 2018, 334 (335); Eisele, in: TK-StGB, 31. Aufl. (2025), § 177 Rn. 19c; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 177 Rn. 26; Heger, in: Lackner/Kühl/Heger, StGB, 30. Aufl. (2023), § 177 Rn. 5; Renzikowski, in: MüKo-StGB § 177 Rn. 49; Hoven/Weigend, JZ 2017, 182 (187). Anders: Vavra, ZIS 2018, 611 (618); Drohsel, NJOZ 2018, 1521 (1522).

[24] Wiedmer, S. 109.

[25] Vavra, ZIS 2018, 611 (613); dies., Die Strafbarkeit nicht-einvernehmlicher sexueller Handlungen zwischen erwachsenen Personen, 2020, S. 369 f.

[26] So Vavra, Die Strafbarkeit nicht-einvernehmlicher sexueller Handlungen zwischen erwachsenen Personen, 2020, S. 369 f.; anders Wiedmer, die – ebenfalls hörenswert – bereits auf Rechtsgutsebene zwischen Täuschungen mit und ohne Sexualbezug differenziert, Wiedmer, S. 115 ff.

[27] Zur Notwendigkeit eines hinreichenden Gewichts des individuellen Fehlverhaltens, um die Rechtsfolge Strafe auszulösen, siehe nur Rostalski, Der Tatbegriff im Strafrecht, 2019, S. 118 ff. m.w.N.“

[28] Hardtung, in: MüKo-StGB, § 223 Rn. 98-104; Eschelbach, in: BeckOK-StGB, 65. Ed. (Stand: 1.5.2025), § 228 Rn. 14; Paeffgen/Zabel, in: NK-StGB, 6. Aufl. (2023), § 228 Rn. 73.

[29] BGH, NStZ 1981, 351.

[30] OLG Bremen, NJW 1991, 2969; Hardtung, in: MüKo-StGB § 223 Rn. 104.

[31] Schließlich sind sexuelle Handlungen für sich genommen nicht nachteilig, anders als etwa die Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit.

[32] Zu diesen Konstellationen ausführlich Hoven/Weigend, KriPoZ 2018, 156 (158 ff.).

[33] Die kanadische Richterin McLachlan schreibt in ihrem Sondervotum zum Fall R v. Cuerrier: “Deceptions, small and sometimes large, have from time immemorial been the by product of romance and social encounters. They often carry the risk of harm to the deceived party. Thus far in the history of civilization, these deceptions, however sad, have been left to the domain of song, verse and social censure.”, R v. Cuerrier [1998] 2 S.C.R. 371, Rn. 47.

[34] BGH, NStZ 2023, 229 m. krit. Anm. Hoven.

[35] § 177 Abs. 1 StGB führt diese Lesart des Senats allerdings zu weit: Allein die potentiellen Folgen einer sexuellen Handlung können deren Natur nicht verändern. Anderenfalls wäre eine sexuelle Handlung eine „andere“, wenn die Frau über die Einnahme der „Pille“ oder der Mann über eine vorgenommene Sterilisation täuscht. Überzeugend entschieden wurden die Fälle des Stealthings etwa von den Amtsgerichten Berlin-Tiergarten, Freiburg und München. Sie urteilten, dass der Geschlechtsverkehr ohne Präservativ eine andere sexuelle Handlung darstellt als der Geschlechtsverkehr mit Präservativ; es kommt zu einer unmittelbaren Berührung der Schleimhäute und einem direkten Austausch von Körperflüssigkeiten. Der Fall liegt insoweit anders als die klassischen Täuschungskonstellationen: Der Sexualpartner hat nicht etwa täuschungsbedingt in den ungeschützten Geschlechtsverkehr eingewilligt, sondern seine Ablehnung eben dieser konkreten sexuellen Handlung ausdrücklich kommuniziert; AG Berlin-Tiergarten, BeckRS, 2018, 47070, i. Erg. bestätigt durch KG Berlin, JR 2021, 189 Rn. 35; AG Freiburg, BeckRS 2020, 41446 Rn. 93; AG München, BeckRS 2020, 51766, i. Erg. bestätigt durch BayObLG, NStZ-RR 2022, 43.

[36] BGH, NStZ 2009, 34; NJW 1990, 129; LG Nürnberg-Fürth, NJW 1988, 2311; AG Hamburg, NJW 1989, 2071.

[37] Die Ausführungen beruhen auf den Überlegungen der Verf. Hoven im Rahmen einer von Jochen Bung und Markus Abraham organisierten Tagung zur subjektiven Zurechnung und wurden zuerst in Abraham/Bung, Die Zukunft der subjektiven Zurechnung, 2025, veröffentlicht.

[38] Die einzige Ausnahme bildet § 232a Abs. 6 S. 2 StGB, wonach sich ein Freier strafbar macht, der entgeltliche sexuelle Handlungen an einer Person, die der Prostitution nachgeht, vornimmt oder von ihr an sich vornehmen lässt und dabei zumindest leichtfertig verkennt, dass die Person Opfer von Menschenhandel oder Zwangsprostitution geworden ist oder er die persönliche oder wirtschaftliche Zwangslage des Opfers oder dessen Hilfslosigkeit ausnutzt; zur Einschätzung dieser Fahrlässigkeitsstrafbarkeit s. Ofosu-Ayeh, Die Strafbarkeit des Menschenhandels und seiner Ausbeutungsformen: §§ 232-232b StGB, 2016, S. 160 ff. m.w.N.; Pfuhl, JR 2014, 278 (283 ff.); Renzikowski, ZRP 2005, 213 (215).

[39] Renzikowski, in: MüKo-StGB, § 177 Rn. 62.

[40] Gössel, Das neue Sexualstrafrecht, 2005, § 2 Rn. 55; Renzikowski, in: MüKo-StGB, § 177 Rn. 62; ähnlich auch Fischer, wiedergegeben bei Lamping, JR 2017, 347 (353). Anders: Hörnle, ZStW 112 (2000), 356 (378 ff.) und Vavra, S. 255 ff.

[41] Kritisch zu sehen ist insoweit der Bamberger Chefarzt-Fall; BGH, NStZ 2019, 717 m. Anm. Ziegler; krit. dazu Hoven, NStZ 2020, 578 (579); Fischer, NStZ 2019, 580; für eine Strafbarkeit dagegen Hörnle, NStZ 2019, 439.

[42] Eine Ausnahme bildet der Fall in denen der Täter einem „absurden Irrtum“ unterliegt (Hörnle, ZStW 112 [2000], 356; Vavra, S. 255).

[43] Hörnle, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 2018, 115 (124) (Übersetzung d.Verf.); dies. ZStW 127 (2015), 851 (871): „Der Aspekt ‚faire Verantwortungszuschreibung‘ muss im Strafrecht besonders ernst genommen werden“.

[44] Kerr, Griffith Journal of Law & Human Dignity 2019, 1 (5).

[45] Elsner/Steffen, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung in Bayern, 2005, S. 110; Hartmann/Schrage/Boetticher/Tietze, Untersuchung zu Verfahrensverlauf und Verurteilungsquoten bei Sexualstraftaten in Bremen, 2015, S. 13, online abrufbar unter: https://www.inneres.bremen.de/sixcms/media.php/13/_151112%20SSB%20Gesamtbericht%20-%20Druckfassung%20-%20v02.pdf (zuletzt abgerufen am 18.1.2023); Herning/Illgner, ZRP 2016, 77 (78 m. Fn. 2); Sick, MSchrKrim 1995, 281 (283); Vavra, S. 65.

[46] Duttge, JZ 2014, 261 (267).

[47] In den Fällen der Nr. 3 und 5 ist eine fahrlässige Begehungsweise nicht denkbar.