von Katharina Becker, Jule Fischer, Marie Heil, Sabine Horn, Prof. Dr. Anja Schiemann, Nicole Seif und Maren Wegner

I. Einleitung

Das Projekt GeVoRe – Gewalt gegen Vollstreckungsbeamte und Rettungskräfte startete im November 2019 unter der Leitung von Prof. Dr. Anja Schiemann an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und wurde von August 2022 bis November 2023 an der Universität zu Köln fortgeführt. Ziel war es, die Auswirkungen des 52. Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches[1] auf Täter:innen, Opfer und Strafverfolgungsbehörden zu untersuchen. Dabei wurde die alte Rechtslage der Novellierung gegenübergestellt[2] und untersucht, inwieweit das gesetzgeberische Ziel einer Verbesserung der Strafverfolgung und einer höheren Bestrafung der Täter:innen erreicht wird. Des Weiteren wurden unterschiedliche Positionen innerhalb von Diskursen über Gewaltanwendung analysiert und ein Fokus auf die Untersuchung von Eskalationsprozessen zwischen der Polizei und ihrem Gegenüber gelegt. Der Frage nach der Sinnhaftigkeit der intendierten kriminalpolitischen Ausrichtung des Gesetzes wurde mittels Expert:inneninterviews mit Staatsanwält:innen, Strafrichter:innen und Strafverteidiger:innen nachgegangen, deren Befunde mit einer Aktenanalyse von Urteilen und Verfahrenseinstellungen verglichen wurden. Die im Rahmen des interdisziplinären Ansatzes erlangten Erkenntnisse sollen zur Erweiterung der phänomenologischen und ätiologischen Kenntnisse zu Übergriffen beitragen. Der Forschungsbericht enthält neben einer Beschreibung der Studie der zugrundeliegenden Methodik auch die Ergebnisse aus den einzelnen Forschungsteilabschnitten. Insgesamt werden die Auswirkungen der Gesetzesänderung der §§ 113, 114, 115 StGB auf Täter:innen, Opfer und die Strafverfolgungsbehörden qualitativ im Sinne einer evidenzbasierten Kriminalpolitik evaluiert, um so die Effizienz der erfolgten Gesetzesänderung zu beurteilen und einen Beitrag zu den aktuellen politischen Zielsetzungen zu leisten, die Widerstandsdelikte einer erneuten Strafschärfung zuzuführen.[3]

II. Methodik

1. Methodische Grundlagen

Das Forschungsprojekt basiert auf einem qualitativen Forschungsdesign, das punktuell durch quantifizierende Analysen ergänzt wurde. Die Analyse der Interaktionsdynamiken basiert auf subjektiven Erfahrungsbeschreibungen und orientiert sich explorativ an den Prinzipien der Grounded Theory Methodology[4]. Dabei wurde das Vorgehen reflexiv-rekursiv ausgerichtet. Die Erhebung, die Analyse und die Theoriebildung greifen ineinander über und wurden nicht nur sequentiell vorgenommen. Durch das entdeckende Vorgehen und die theoriegestützte Erkenntnisproduktion[5] konnte eine offene Haltung der Forschenden zum Forschungsgegenstand und dem erhobenen Material unter Rückgriff auf theoretische Kenntnisse aus dem Forschungsfeld[6] gewährleistet werden.

Die Annäherung an die Forschungsfragen zu Gewalt erfolgte über eine Analyse von fachlichen, spezifischen und gesellschaftlichen Diskursen über Gewalt gegen Einsatzkräfte. Hinsichtlich der Interaktionsdynamiken spielte neben den äußeren Rahmenbedingungen des Einsatzgeschehens wie Einsatzanlass, Merkmale und Handlungen der Konfliktparteien auch die emotionale Dynamik eine Rolle, die von einem Wechselwirkungsverhältnis aus Konfrontationsanspannung und -angst geprägt ist.[7] Mit der anschließenden Verfahrensaktenanalyse konnten die jeweiligen Handlungen der Konfliktparteien auf wiederkehrende Muster untersucht werden. Zu berücksichtigen war hier jedoch eine eingeschränkte Aussagekraft, da durch die chronologische Rekonstruktion einer als strafrechtlich relevant eingeordneten Handlung die eigene Sichtweise perpetuiert wird und die Polizei zugleich in einer Doppelrolle agiert: Sie ist sowohl Konfliktpartei mit einer spezifischen situativen Wahrnehmung als auch Akteurin der Strafverfolgung, die durch Auswahl, Kategorisierung und sprachliche Darstellung den Gehalt der Verfahrensakten maßgeblich prägt. Daher wurde die Methodik um problemzentrierte Interviews ergänzt, in denen die Konfliktparteien hinsichtlich Wahrnehmungen, Empfindungen, Motiven und erlebter Gewalterfahrungen bzw. Gewaltanwendung befragt wurden. Einschränkend ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass sich beide Datenquellen nur in Einzelfällen auf denselben Sachverhalt beziehen.[8] Mit Hilfe der Verfahrensaktenanalyse von Urteilen, Einstellungen und Freisprüchen wurden ebenso die Auswirkungen der Gesetzesänderung auf die Praxis der Strafverfolgung untersucht. Expert:inneninterviews mit Vetreter:innen der Richterschaft, der Staatsanwaltschaft, der Strafverteidigung sowie mit Einsatzkräften der Polizei und der Rettungsdienste ergänzten die Dokumentenanalyse um gezielte Fragen nach Problematiken, Entwicklungen und Handlungsempfehlungen aus der Praxis heraus.

2. Feldzugang

a) Aktenanalyse

Die Ermittlung der auszuwertenden Verfahrensakten bzgl. der Verurteilungen erfolgte über eine Anfrage beim Bundesamt für Justiz. Auf dieser Grundlage konnte eine Vollerhebung aller abgeschlossener Verfahren, die einen Verstoß gegen die §§ 113, 114 und/oder 115 StGB im Erhebungszeitraum (2015 bis 2020) betrafen, vorgenommen werden. Aus dieser Grundgesamtheit an Verfahrensakten wurde auf Basis eines theoretischen Samplings eine eingeschränkte Zufallsauswahl (Klumpenstichprobe) getroffen: Im Rahmen der Auswahlstrategie wurden sowohl Fallkonstellationen bestimmt, die auf Grundlage kriminalstatistischer Lagebilder und bestehender Forschung als besonders relevant erschienen, als auch juristische Paramater ausgewählt, die eine Rolle spielen. Das Ziel bestand darin, eine möglichst breite inhaltliche Varianz der untersuchten Verfahren abzubilden. Die Verfahrensakten wurden mithilfe des staatsanwaltschaftlichen Aktenzeichens bei den einzelnen Staatsanwaltschaften angefragt.

Grenzen dieses Zugangs liegen in der Tatsache, dass das Bundeszentralregister nur strafgerichtliche Verurteilungen aufführt, nicht jedoch Freisprüche und Einstellungen. Insofern war hierzu eine Abfrage beim Bundesamt für Justiz nicht möglich. Daher wurden für die Einholung der Verfahrensakten zu Verfahrenseinstellungen und Freisprüchen zunächst die Justizministerien der Bundesländer angefragt, die nach erfolgter Zustimmung die Anfrage weiter an die Generalstaatsanwaltschaften delegierten. Die Auswahl der übersandten Verfahrensakten erfolgte durch die Staatsanwaltschaften nach dem Zufallsprinzip. Aus dieser entstandenen Klumpenstichprobe wurden sodann Akten durch eine eingeschränkte Zufallsauswahl ausgewählt. Nach einer ersten Sichtung ließen sich solche aussortieren, bei denen der Ausgang des Verfahrens nicht ersichtlich war oder aus anderen Gründen die Akten unvollständig und für die Analyse nicht verwertbar waren.

Am Ende lag ein Datensatz von 120 Strafverfahrensakten zu den Verurteilungen zugrunde. Hinsichtlich der Verfahrenseinstellungen und Freisprüche übersandten die Staatsanwaltschaften 181 Akten. Auch hier wurde eine erste Sichtung vorgenommen und die Akten für die spätere Auswertung digitalisiert. Am Ende konnte dieser zweite Datensatz – bestehend aus 60 Strafverfahrensakten – mit dem ersten Datensatz verbunden werden.[9] Anonymisiert wurden soziobiografische und weitere Angaben der Tatverdächtigen und der Geschädigten quantitativ erfasst. Im Anschluss daran folgte eine Kategorisierung des Alters, BAK-Wertes etc. Für die Erarbeitung von Zusammenhängen und Interaktionsmustern sowie für die thematische Strukturierung wurde ein Codiersystem entwickelt und anschließend mit Hilfe von Auswertetabellen umgesetzt. Mehrfachzuordnungen wurden dabei ausgeschlossen, um Verzerrungseffekte zu vermeiden. Dieses Vorgehen eignete sich, um einen bestmöglichen Überblick über die Daten aus den Verfahrensakten zu erlangen.

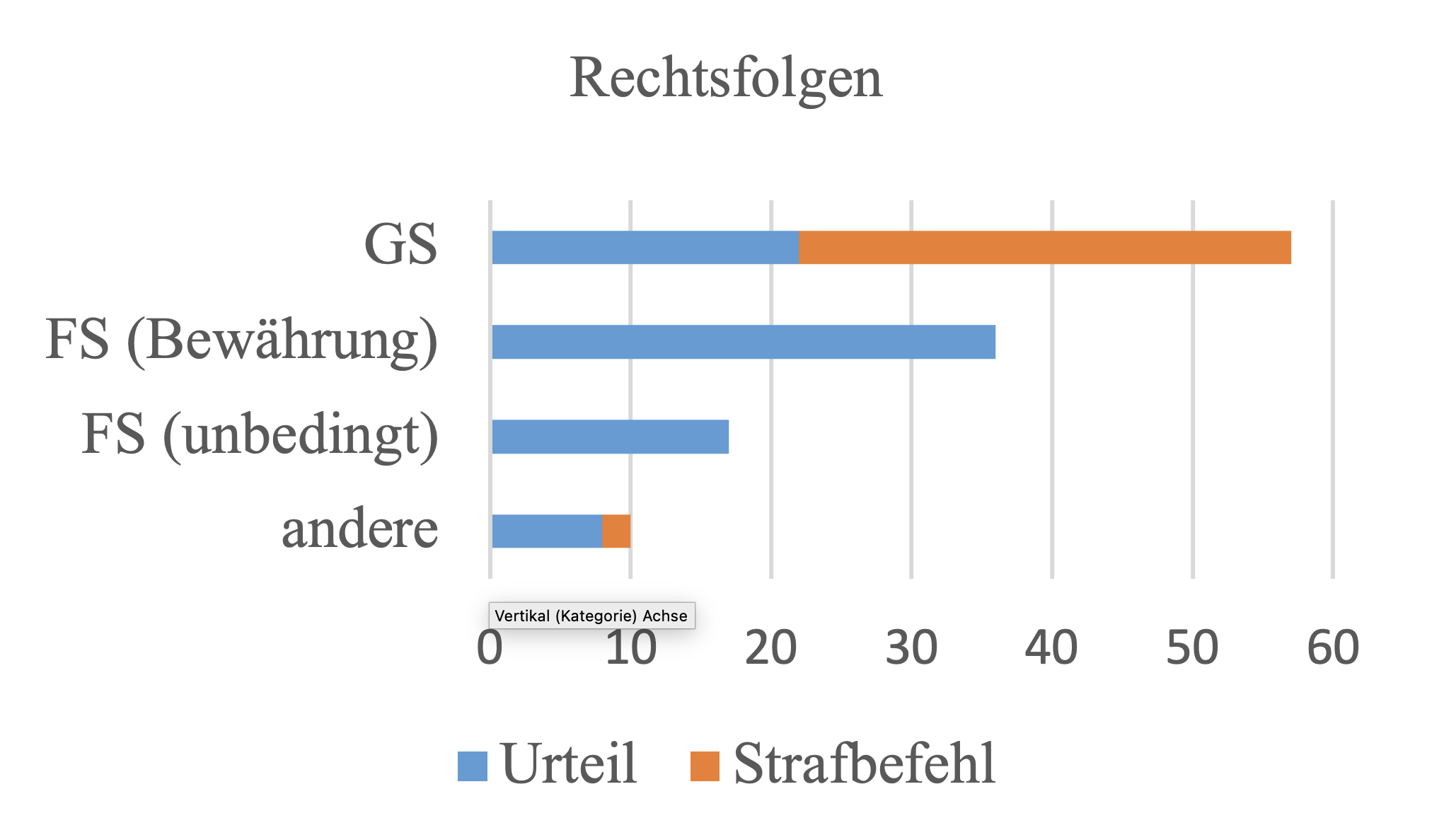

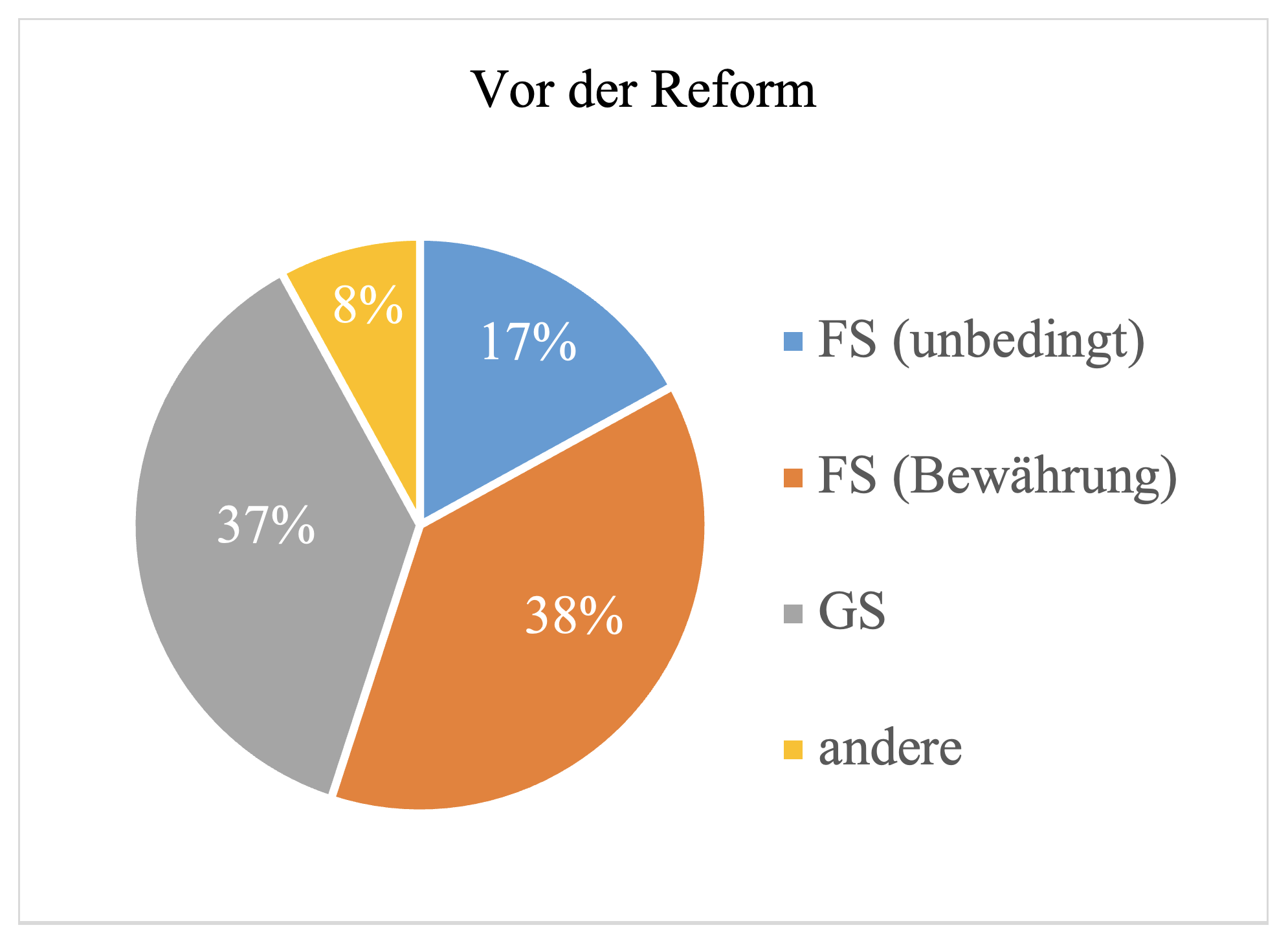

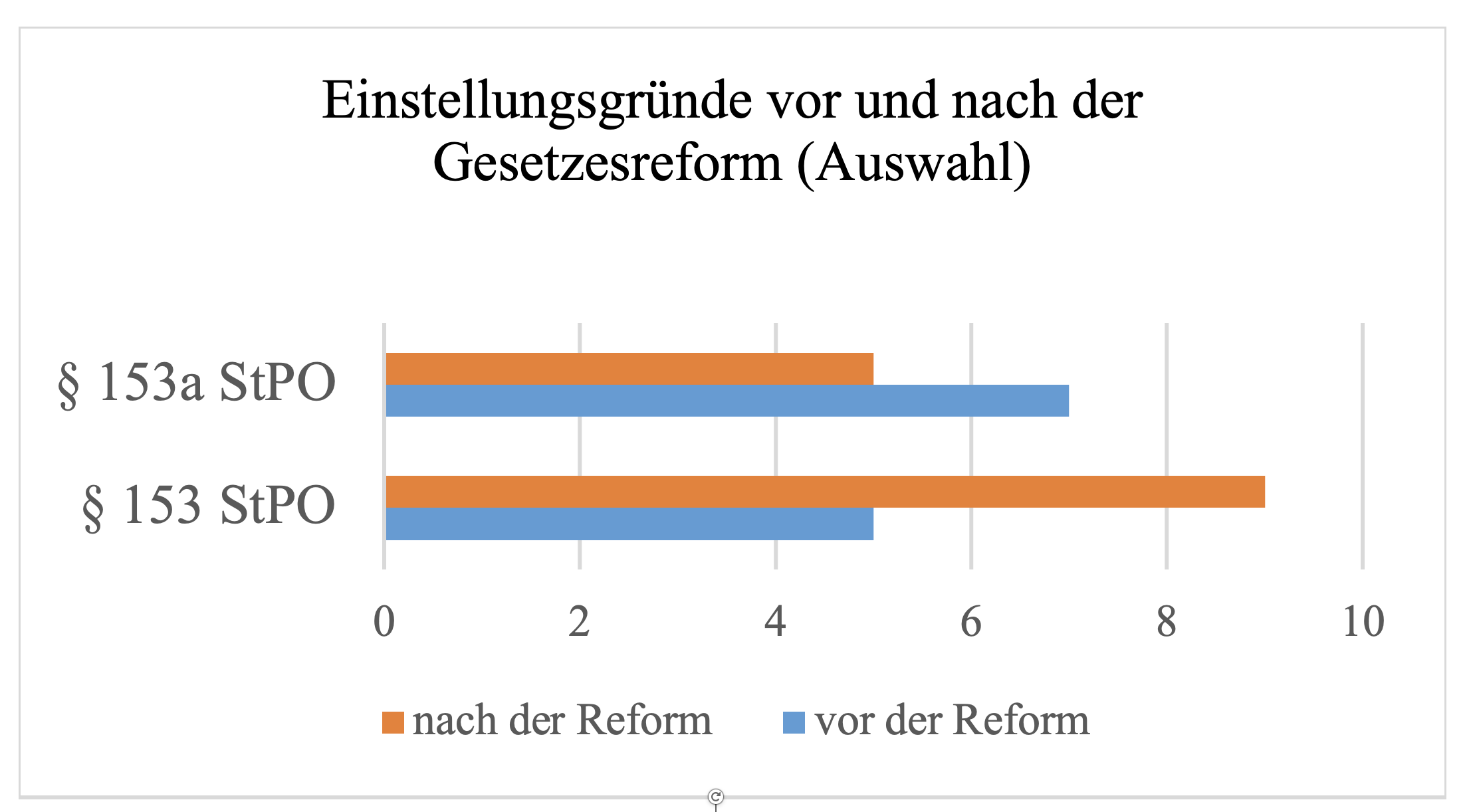

Zur Erhebung der Auswirkungen der Änderung der §§ 113 ff. StGB auf die Strafzumessungspraxis, wurde die Aktenanalyse in die Fälle unterteilt, die sich vor und diejenigen, die sich nach der Gesetzesänderung ereigneten. Insgesamt ergab sich so eine Vergleichsgruppe von 72 Fällen vor und 108 Fällen nach der Reform.[10]

b) Interviews

Des Weiteren wurden im Projekt GeVoRe Expert:inneninterviews sowie problemzentrierte Interviews geführt. Beide waren leitfadengestützt, wobei die Themenschwerpunkte mit groben Abschnitten vorgegeben waren. Im Übrigen waren die Fragen offen gestellt, so dass jede:r Interviewte umfangreich Erfahrungen und Meinungen beisteuern konnte. Für die Expert:inneninterviews wurden Gesprächspartner:innen gesucht, die beruflich mit dem Themenkomplex Gewalt gegen Einsatzkräfte zu tun hatten und daher eine gewisse Expertise aus dem Berufsfeld vorweisen konnten. Für die problemzentrierten Interviews wurden Gesprächspartner:innen rekrutiert, die bereits Teil einer konfliktträchtigen Interaktion zwischen Zivilbevölkerung und Polizei oder Rettungskräften wurden und so ihre subjektive Sichtweise auf die Interaktion schildern konnten. Während die problemzentrierten Interviews vor Ort, Face to Face geführt wurden, fanden die Expert:inneninterviews telefonisch statt. Über die Innen- und Justizministerien konnten insgesamt 78 Expert:innen für ein Interview gewonnen werden.[11] Alle geführten Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet und im Anschluss zur weiteren Analyse transkribiert. Aufgrund einer inhaltlichen Sättigung im Bereich der problemzentrierten Interviews mit Polizeibeamt:innen wurden von den 69 geführten nur 27 Interviews mithilfe der Software MAXQDA codiert und ausgewertet.[12] Methodisch ist zu berücksichtigen, dass die Rekrutierung von Personen, gegen die als Beschuldigte ein Strafverfahren eingeleitet wurde, für problemzentrierte Interviews nur eingeschränkt möglich war. Diese Perspektive ist daher in der Datengrundlage deutlich unterrepräsentiert, während die Sichtweisen von Polizeibeamt:innen und Rettungskräften aufgrund institutioneller Zugänge und höherer Gesprächsbereitschaft zahlenmäßig dominieren. Dies führt zu einer gewissen Asymmetrie in den erhobenen Daten und schränkt die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Konfliktperspektiven ein. Zugleich verdeutlicht es aber auch die Relevanz der methodischen Triangulation mit Verfahrensakten und Expert:inneninterviews, um das Forschungsthema aus verschiedenen Blickwinkeln zu erfassen.

III. Die rechtliche Seite – Widerstandsdelikte im Überblick

Während der Projektlaufzeit trat am 1.7.2021 das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität in Kraft,[13] wodurch der persönliche Anwendungsbereich des § 115 Abs. 3 StGB und damit der §§ 113, 114 StGB um Hilfeleistende eines ärztlichen Notdienstes und einer Notaufnahme erweitert wurde. Diese Änderung war aufgrund des Projektbeginns bereits im November 2019 nicht Gegenstand der Forschung, so dass der Überblick sich auf die durch das 52. Änderungsgesetz begründete Fassung der §§ 113-115 StGB bezieht.

1. § 113 StGB – Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

§ 113 StGB schützt neben der Vollstreckungstätigkeit nach herrschender Meinung auch die vollstreckenden Personen.[14] Durch den Schutz der Vollstreckungstätigkeit an sich soll die Autorität staatlicher Vollstreckungsakte und damit auch das Gewaltmonopol des Staates geschützt werden.[15] Ob darüber hinaus auch die Vollstreckungsbeamt:innen selbst vom persönlichen Schutzbereich erfasst sind, ist in Bezug auf § 113 StGB umstritten,[16] jedenfalls aber bezüglich des neuen § 114 StGB anerkannt[17] und auch vom Gesetzgeber so vorgesehen.[18]

Geschützte Personen gem. § 113 StGB sind Amtsträger:innen sowie Soldat:innen der Bundeswehr, die zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Urteilen, Gerichtsbeschlüssen oder Verfügungen berufen sind. Die Amtsträgereigenschaft ergibt sich aus § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB. Die im Rahmen der Studie in den Blick genommenen Polizeivollzugsbeamt:innen sind Amtsträger:innen im Sinne der Norm[19] und in der Praxis neben Gerichtsvollzieher:innen auch am meisten von diesem Delikt betroffen.[20]

Der sachliche Schutzbereich ist aber funktional dahingehend eingegrenzt, dass die in § 113 StGB genannten Personen nur bei der Vornahme einer Vollstreckungshandlung geschützt sind. Es ist also nur die gezielt hoheitliche Maßnahme, die konkrete Vollstreckungssituation im jeweiligen Einzelfall vom Schutzbereich erfasst.[21] Da es um gezielte Vollstreckungsmaßnahmen geht, sind schlichte Überwachungs- und Ermittlungstätigkeiten nicht geschützt.[22] Ebenfalls ausgenommen sind Diensthandlungen wie der allgemeine Streifendienst der Polizei oder die präventiv-beobachtende Tätigkeit durch Polizeivollzugsbeamt:innen.[23] Allerdings kann die Ermittlungstätigkeit von Polizeivollzugsbeamt:innen durchaus in eine Vollstreckungstätigkeit übergehen und dann unter den Schutzbereich fallen. Dies ist der Fall, wenn die Polizeivollzugsbeamt:innen aufgrund auftretender Verdachtsmomente oder zur Abwehr konkreter Gefahren dazu ansetzen, gegen eine bestimmte Person oder Sache vorzugehen.[24] Daneben sind repressive Ermittlungsmaßnahmen ebenfalls den Vollstreckungshandlungen zuzurechnen, also beispielsweise Durchsuchungen, Sicherstellungen, unmittelbarer Zwang zur Durchsetzung einer Blutentnahme und erkennungsdienstliche Maßnahmen.[25] In zeitlicher Hinsicht muss die Vollstreckungshandlung schon begonnen haben oder zumindest unmittelbar bevorstehen und darf noch nicht beendet sein.[26]

Seit der Neufassung durch das 52. Strafrechtsänderungsgesetz 2017 wird in § 113 StGB als Tathandlung nur noch das Widerstandleisten in Form von Gewalt oder Drohung mit Gewalt erfasst, während der tätliche Angriff aus § 113 StGB herausgelöst und in § 114 StGB eigenständig geregelt wurde. Widerstandleisten ist das aktive, gegen Vollstreckungsbeamt:innen gerichtete Verhalten, das zumindest nach der Vorstellung des Täters oder der Täterin geeignet ist, die Vollstreckungshandlung zu vereiteln oder zu erschweren.[27] Täter:in kann jedermann sein, also nicht nur die von der Diensthandlung betroffene Person.[28] Rein passiver Widerstand ist zur Deliktsverwirklichung nicht ausreichend.[29]

Der Gewaltbegriff in § 113 StGB wird restriktiver ausgelegt als in § 240 StGB. Er ist auf den Einsatz physisch wirkender Zwangsmittel beschränkt, der gegen die Person des:der Vollstreckungsbeamt:in gerichtet und geeignet ist, den Vollzug der Vollstreckungshandlung zu erschweren oder zu verhindern.[30] Damit sich der Unrechtsgehalt des Widerstands nicht im schlichten Ungehorsam erschöpft, bedarf es einer aktiven, mittelbar oder unmittelbar gegen den/die Vollstreckungsbeamt:in gerichteten Kraftäußerung.[31] Der körperliche Krafteinsatz gegen Sachen reicht dann aus, wenn er mittelbar auf die Vollstreckungsbeamtin oder den Vollstreckungsbeamten einwirkt.[32] Von einem gewaltsamen Widerstand kann jedenfalls dann nicht gesprochen werden, wenn der Betroffene lediglich seine Mitwirkung an der Vollstreckungshandlung verweigert, also beispielsweise sein eigenes Körpergewicht entgegensetzt oder seine Arme unter dem Körper verbirgt.[33] Auch das Festkleben am Boden wäre an sich nicht erfasst.[34] Dagegen wurde in Abgrenzung zum passiven Widerstand Gewalt bejaht, wenn der Betroffene nicht nur das Gewicht seines Körpers der Vollstreckungshandlung entgegensetzt, sondern dem/der Vollstreckungsbeamt:in darüber hinausgehende Schwierigkeiten bereitet, wie durch Entgegenstemmen, heftiges Sträuben gegen einen Abtransport oder Losreißen mit nicht unerheblichem Kraftaufwand aus einem Festhaltegriff. [35] Ein reines Sich-Entziehen aus dem lockeren Griff eines/einer Polizeivollzugsbeamt:in ist dagegen nicht ausreichend.[36] Fischer stellt aber zutreffend fest, dass die tatrichterliche Praxis bei der Feststellung von Gewalt, insbesondere soweit es sich um Verhaltensweisen gegenüber Polizeivollzugsbeamt:innen handelt, oft sehr großzügig ist.[37]

Im Gegensatz zu § 240 StGB erfasst § 113 StGB nur die Drohung mit Gewalt, also die Ankündigung zukünftiger Gewaltanwendung im eben erläuterten restriktiven Sinn und nicht die Drohung mit sonstigen empfindlichen Übeln.[38] Die Drohung kann nicht nur verbal, sondern auch konkludent durch bedrohliche Gesten erfolgen.[39]

Gem. § 113 Abs. 3 StGB entfällt die Strafbarkeit, wenn die Diensthandlung der:des Amtsträger:in nicht rechtmäßig war.[40] Rechtsprechung und der überwiegende Teil der Literatur vertreten einen strafrechtlichen Rechtmäßigkeitsbegriff.[41] Danach kommt es nicht auf die materielle Richtigkeit, sondern allein auf die formelle Rechtmäßigkeit an.[42] Hierzu muss die betreffende Diensthandlung in den sachlichen und örtlichen Zuständigkeitsbereich des:der Amtsträger:in fallen, die wesentlichen Förmlichkeiten müssen eingehalten worden sein und die Vollstreckungshandlung muss auf einer gesetzlichen Eingriffsermächtigung beruhen.[43] Soweit der:die Amtsträger:in die Voraussetzungen unbestimmter Rechtsbegriffe zu prüfen oder Ermessen auszuüben hat, ist es ausreichend, wenn er sich verantwortungsbewusst um ein pflichtgemäßes Vorgehen bemüht.[44]

In subjektiver Hinsicht ist ausreichend, wenn der:die Täter:in hinsichtlich der in § 113 Abs. 1 StGB genannten Merkmale mit bedingtem Vorsatz handelt. Auf die Rechtmäßigkeit der Diensthandlung muss sich der Vorsatz nicht beziehen, da diese nicht Bestandteil der Tatbestandsmäßigkeit ist.[45] Irrtümer über die Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit der Diensthandlung sind explizit in § 113 Abs. 3 S. 2 und Abs. 4 StGB geregelt. So entlastet nach § 113 Abs. 3 S. 2 StGB die fehlende Rechtmäßigkeit der Diensthandlung den:die Täter:in auch dann, wenn er:sie sie irrtümlich für rechtmäßig erachtet. Die irrtümliche Annahme der Rechtswidrigkeit ist in § 113 Abs. 4 StGB geregelt. War die irrige Annahme der Rechtswidrigkeit der Diensthandlung vermeidbar, so kann das Gericht gem. §§ 113 Abs. 4 S. 1, 49 Abs. 2 StGB die Strafe nach seinem Ermessen mildern oder bei geringer Schuld des:der Täter:in von einer Bestrafung aus § 113 StGB ganz absehen. Bei unvermeidbarem Irrtum wird der:die Täter:in gem. § 113 Abs. 4 S. 2 StGB gar nicht bestraft, es sei denn, es war ihm:ihr nach den Umständen zuzumuten, sich mit Rechtsbehelfen gegen die Diensthandlung zu wehren.

§ 113 StGB sieht für den Regelfall einen Strafrahmen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. In besonders schweren Fällen nach Abs. 2 wird der Strafrahmen auf eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren angehoben. Ein besonders schwerer Fall ist in der Regel gegeben, wenn eines der Fallbeispiele erfüllt ist. § 113 Abs. 2 Nr. 1 StGB setzt voraus, dass „der Täter oder ein anderer Beteiligter eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt“. Während vor der Reform für die Erfüllung des Regelbeispiels außerdem die Absicht erforderlich war,[46] die Waffe oder das andere gefährliche Werkzeug bei der Tat zu verwenden, wurde die Verwendungsabsicht mit dem 52. Gesetz zur Änderung des StGB gestrichen.[47] Kritisiert wird insofern, dass sich so die Auslegungsprobleme des ebenfalls auf die Verwendungsabsicht verzichtenden § 244 Abs. 1 Nr. 1 lit. a StGB auf das Regelbeispiel in § 113 Abs. 2 Nr. 2 übertragen hätten.[48] Es reicht also aus, wenn der:die Täter:in oder ein anderer an der Tat Beteiligter die Waffe oder das Werkzeug während der Tatbegehung bei sich führt. Der Begriff der Waffe wird in einem strafrechtlichen, vom Waffenrecht grds. unabhängigen Sinne verstanden. Davon werden neben den Schusswaffen, Luftdruck- und Gaspistolen auch sonstige Waffen im technischen Sinn erfasst, wie bspw. Hieb- und Stoßwaffen, aber auch Pfefferspraygeräte.[49] Aufgrund der Waffenähnlichkeit des gefährlichen Werkzeugs wird gefordert, dass das Werkzeug abstrakt gefährlich ist, es muss also objektiv gefährlich, d.h. auf Grund seiner objektiven Beschaffenheit geeignet sein, bei entsprechender Verwendung erhebliche Verletzungen herbeizuführen.[50] Ausreichend ist, dass die Waffe oder das Werkzeug zu irgendeinem Zeitpunkt während der Widerstandshandlung bis zu deren Vollendung ergriffen werden sollen.[51]

Das Regelbeispiel in § 113 Abs. 2 Nr. 2 StGB setzt voraus, dass „der Täter durch Gewalttätigkeit den Angegriffenen in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt“. Der Begriff der Gewalttätigkeit erfasst nur eine unmittelbar gegen die Person entfaltete physische Aggression.[52] Die konkrete Leib- oder Lebensgefahr muss von einem bedingten Gefährdungsvorsatz getragen sein.[53]

Neu eingefügt durch das 52. Strafrechtsänderungsgesetz wurde das Regelbeispiel Nr. 3, nach dem „die Tat mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich begangen“ sein muss. Hierunter versteht man nicht nur mittäterschaftliches Zusammenwirken, sondern auch schwächere Beteiligungsformen jedenfalls dann, wenn der:die Gehilf:in am Tatort anwesend ist und bewusst die Position des:der Widerstand leistenden Täter:in verstärkt.[54]

2. § 114 StGB: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Wie bereits erwähnt, wurde mit der Gesetzesänderung 2017 der tätliche Angriff aus § 113 StGB herausgelöst und mit § 114 StGB in eine eigenständige Regelung überführt. § 114 StGB a.F. wurde in § 115 StGB verschoben und neu gefasst.

Der neue Straftatbestand des tätlichen Angriffs möchte „Respekt und Wertschätzung“ der Betroffenen zum Ausdruck bringen und dient dem besonderen Schutz der Vollstreckungsbeamt:innen bei allgemeinen Diensthandlungen.[55] Daher verzichtet § 114 StGB auf den in § 113 StGB erforderlichen Bezug zu einer konkreten Vollstreckungshandlung.[56] Der Begriff der Diensthandlung umfasst auch Handlungen, die als schlichte Ausübung des Dienstes nicht darauf abzielen, den staatlichen Willen notfalls mit Mitteln des hoheitlichen Zwangs gegenüber bestimmten Personen durchzusetzen.[57] Der Begriff ist also denkbar weit und erfasst jede von einem Hoheitsträger in dienstlicher Eigenschaft durchgeführte Handlung.[58] Dazu gehören bspw. Ermittlungstätigkeiten jeder Art, Streifenfahrten, Reifenkontrollen, Unfallaufnahmen, Beschuldigtenvernehmungen, Befragung von Personen, Beobachtungen gewaltbereiter Personen und beschützende Begleitung von Demonstrationszügen.[59] Daneben zählen selbstverständlich auch Vollstreckungshandlungen zum Tatbestand, da diese gleichermaßen eine Diensthandlung darstellen.[60]

Der tätliche Angriff muss „bei einer Diensthandlung“, also während der Dauer der Diensthandlung erfolgen. Die Zeitspanne reicht vom Beginn des dienstlichen Verhaltens bis zu seinem vollständigen Abschluss.[61]

Unter dem Begriff des tätlichen Angriffs verstand man im Rahmen des § 113 StGB die unmittelbar auf den Körper zielende feindselige Einwirkung, die nicht unbedingt zum Eintritt eines Körperverletzungserfolgs geführt haben muss.[62] Diese Auslegung wird von Teilen der Literatur für die Neufassung der Norm aufgegeben. Aufgrund der erheblich erhöhten Strafdrohung, der veränderten Schutzrichtung und systematischen Erwägungen, sei eine restriktive Auslegung geboten. Hiernach seien vom tätlichen Angriff nur solche Handlungen erfasst, die konkret geeignet sind, die Rechtsgüter auch tatsächlich und nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen.[63] Auch andere fordern feindselige Einwirkungen „von einigem Gewicht“.[64] Der BGH ist dieser Auffassung nicht gefolgt und hält an der bisherigen Definition des tätlichen Angriffs fest.[65] Er beruft sich auf den ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers, der im fortgeltenden Wortlaut der Norm seinen Ausdruck gefunden habe.[66]

Ist die Diensthandlung eine Vollstreckungshandlung, findet § 113 Abs. 3 und 4 StGB über § 114 Abs. 3 StGB entsprechende Anwendung mit der Folge, dass diese dann rechtmäßig sein muss. Ist sie es nicht, so entfällt die Strafbarkeit. Auch die Irrtumsregelungen gelten entsprechend. Dagegen ist ein tätlicher Angriff gegen eine allgemeine Diensthandlung, die nicht auch Vollstreckungshandlung ist, selbst dann strafbar, wenn die Diensthandlung unrechtmäßig war.[67] Hier kommen ggf. nur die allgemeinen Rechtfertigungsgründe der §§ 32, 34 StGB in Betracht.

Ebenso wie bei § 113 StGB ist in subjektiver Hinsicht dolus eventualis hinsichtlich der Tatbestandsmerkmale erforderlich.[68] Gem. § 114 Abs. 2 StGB finden die Regelbeispiele nach § 113 Abs. 2 StGB entsprechend Anwendung.

3. § 115 StGB: Widerstand gegen oder tätlicher Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen

§ 115 StGB enthält keinen eigenständigen Straftatbestand, sondern dehnt den Anwendungsbereich der §§ 113, 114 StGB auf weitere Personengruppen aus, die den Vollstreckungsbeamt:innen gleichgestellt werden.[69] Insofern wurde § 114 StGB a.F. durch das 52. Strafrechtsänderungsgesetz in § 115 StGB überführt und an die erfolgten Änderungen der §§ 113, 114 StGB angepasst.[70] Die erneute Ausweitung des persönlichen Anwendungsbereichs durch das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität war nicht Gegenstand des Forschungsprojekts GeVoRe.

§ 115 Abs. 1 StGB erstreckt den Anwendungsbereich der §§ 113, 114 StGB auf Vollstreckungshandlungen von Personen ohne Amtsträgereigenschaft i.S.d. § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB, die die Rechte und Pflichten eines:einer Polizeivollzugsbeamt:innen haben oder Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft sind.[71] Die von § 115 Abs. 1 StGB erfassten Personen müssen im Rahmen ihrer Befugnisse eine Vollstreckungshandlung ausgeführt haben.[72]

Nach § 115 Abs. 2 StGB wird der Anwendungsbereich der §§ 113, 114 StGB auf Personen erweitert, „die zur Unterstützung bei der Diensthandlung hinzugezogen sind“. Dies betrifft Verwaltungshelfer:innen, die auf Grund einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Billigung von Vollstreckungsbeamt:innen unterstützend tätig werden.[73]

§ 115 Abs. 3 StGB bildet einen eigenen Tatbestand, der lediglich in Bezug auf die Rechtsfolgen auf §§ 113, 114 StGB verweist.[74] Hiernach sind die §§ 113, 114 StGB auch dann anwendbar, wenn Hilfeleistende der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes oder eines Rettungsdienstes i.S.d. § 113 StGB behindert oder gem. § 114 StGB tätlich angegriffen werden.[75] Der Schutzbereich erfasst neben Mitarbeiter:innen des Katastrophenschutzes, Mitarbeiter:innen sowohl der Berufs- als auch der freiwilligen Feuerwehr, bei Mitarbeiter:innen von Betriebsfeuerwehren wird gefordert, dass diese an Einsätzen im öffentlichen Bereich beteiligt sind.[76] Bei den Rettungsdiensten werden Einsatzkräfte des öffentlichen oder privatrechtlich organisierten Rettungsdienstes geschützt.[77] Das Projekt GeVoRe hat zur Evaluation des § 115 StGB ausschließlich Vorfälle gegen Mitarbeiter:innen der Feuerwehr und des Rettungsdiensts in den Blick genommen.

Für eine Strafbarkeit gem. § 115 Abs. 3 StGB ist in funktionaler Eingrenzung erforderlich, dass die Tätigkeit der geschützten Person im Rahmen eines Unglücksfalls, einer gemeinen Gefahr oder gemeinen Not stattfindet. Zur Auslegung der Begriffe kann auf § 323 c StGB verwiesen werden.[78] Ferner muss die geschützte Person Hilfe leisten, worunter die konkrete Einsatztätigkeit in einer der genannten Situationen verstanden wird.[79] Als Tathandlung wird vorausgesetzt, dass der:die Täter:in die durch § 115 Abs. 3 StGB geschützte Person bei der Hilfeleistung mit Gewalt oder Drohung mit Gewalt behindert oder sie in solchen Situationen tätlich angreift. Zu den Tatmitteln Gewalt und Drohung mit Gewalt kann auf die Ausführungen zu § 113 StGB verwiesen werden. Unter einer Behinderung versteht man jede spürbare, nicht unerhebliche Störung der Rettungstätigkeit. Die Behinderung muss also in einem unmittelbaren Zusammenhang zur Hilfeleistung stehen.[80] Zum Begriff des tätlichen Angriffs kann auf § 114 StGB verwiesen werden.

Auch wenn vom reinen Wortlaut her der:die Hilfsbedürftige selbst als Täter:in in Betracht kommt, nehmen Teile der Literatur im Rahmen einer teleologischen Reduktion diese vom Tatbestand aus. Denn § 115 Abs. 3 StGB schütze nicht nur den:die Helfer:in, sondern auch die Individualrechtsgüter der Hilfsbedürftigen.[81] Dieser einschränkenden Auslegung ist zuzustimmen.

In subjektiver Hinsicht muss der:die Täter:in mit bedingtem Vorsatz handeln, der sich sowohl auf die Gefahren- oder Schadenslage als auch die Zugehörigkeit der betroffenen Personen zu einem der genannten Schutz- oder Rettungsdienste bezieht.[82]

IV. Interaktionsdynamiken

Der erste Fokus in GeVoRe lag auf der Untersuchung von Eskalationsprozessen. Die Erkenntnisse zur Interaktion wurden in zwei Schritten gewonnen. Im ersten Schritt erfolgte die Gesamtschau der Verfahrensaktenanalyse hinsichtlich unterschiedlicher Parameter, insbesondere objektiver Kriterien, wie bspw. situative Merkmale und Einsatzanlässe. Sichtbare Merkmale der Konfliktparteien waren den Zeugenaussagen der beteiligten Einsatzkräfte zu entnehmen. Allerdings erfolgt die Darstellung in Verfahrensakten, abgesehen vom Tatbestandsmerkmal des Vorsatzes, orientiert an objektiven Kriterien, sodass subjektive Prozesse wie Stimmungen, Emotionen und Gedanken nur in seltenen Fällen als Information Eingang in die Ermittlungsakte finden. Daher wurden in einem zweiten

Schritt die problemzentrierten Interviews anhand der am Fragebogen orientierten Codes auch hinsichtlich subjektiver Kriterien ausgewertet.

1. Situative Gegebenheiten bei Eskalationen

Die hervorgehenden situativen Gegebenheiten decken sich weitestgehend mit der Studienlage, die die Charakteristika von Übergriffsituationen beleuchten.[83] Die meisten Einsatzanlässe im Wach- und Wechseldienst bzw. Streifendienst erfolgten aufgrund der Mitteilung eines strafrechtlich relevanten Sachverhalts, der im privaten oder öffentlichen Raum stattfand. Das Deliktsfeld der gemeldeten Straftaten war breit, häufig gingen jedoch Körperverletzungsdelikte dem reaktiven Einschreiten der Einsatzkräfte voraus. Bei großen Einsatzlagen dominierten versammlungsspezifische Gefahren und gruppendynamische Prozesse als Auslöser der Gewaltanwendung. Insbesondere in den Bürger:inneninterviews wurde bei Demonstrationen am häufigsten von Eskalationen berichtet. Hintergrund hierbei waren neben Gegenprotesten anlässlich rechtsextremistischer Aufmärsche, Versammlungen im Kontext umweltbezogener Themen. Zu eskalativen Maßnahmen kam es bei oder infolge der Durchführung von Festnahmen, Räumungen, Identitätsfeststellungen, Ingewahrsamnahmen, körperlichen Durchsuchungen und Wohnungsdurchsuchungen, Platzverweisen oder Sicherstellungen. Betrachtet man die Perspektive der Einsatzkräfte, so stellt sich gesamtheitlich betrachtet zum einen die Störung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung und zum anderen die Erstversorgung im Rahmen eines Rettungseinsatzes als häufigster Einsatzanlass heraus.

Im Rahmen der Verfahrensaktenanalyse zeigte sich, dass 80 % der Beschuldigten in einem Strafverfahren zu Widerstandsdelikten männlich, und etwa 40 % vorbestraft waren. Auch war der größte Anteil Beschuldigter mit ca. 42 % unter 30 Jahre alt und damit jüngeren Alters. Im Rahmen der problemzentrierten Interviews konnte das männliche Geschlecht ebenfalls als Risikofaktor für Widerstandsdelikte identifiziert werden. Auf Seiten der Geschädigten war ein ähnlicher Befund festzustellen. 36 % waren unter 30 Jahre und 29 % zwischen 30 und 40 Jahre alt. Auch hier dominierte das männliche Geschlecht (77 %), wobei am häufigsten Einsatzkräfte der Polizei (80 %) aus allen Organisationseinheiten (Bereitschafts-, Schutz-, Kriminalpolizei) betroffen waren, am häufigsten jedoch Polizeibeamt:innen aus der Bereitschaftspolizei (insbesondere Einsatzhundertschaft) oder der Bundespolizei. Etwas differenzierter hingegen zeigte sich das Bild bei den problemzentrierten Interviews. Hier wurde häufiger von Eskalationen im Rahmen des Streifendienstes berichtet.

2. Gewaltverständnis und die Rolle von Autorität und Respekt

Im Rahmen des Gesetzgebungsvorhabens proklamierten Befürworter:innen der Gesetzesreform einerseits eine Zunahme von Gewalt anderseits eine zunehmende Respektlosigkeit.[84] Vor diesem Hintergrund wurde besonders das subjektive Begriffsverständnis von Gewalt und die Rolle von Autorität und Respekt durch die problemzentrierten Interviews untersucht.

Alle befragten Einsatzkräfte fassten jede Einwirkung auf den Körper des:der Betroffenen (bspw. auch das Anspucken) als Gewalt auf, ohne dass es hierfür einer Zwangslage auf der anderen Seite bedürfe. Dieses Verständnis geht über das restriktivere juristische Gewaltverständnis des § 113 StGB hinaus, nach welchem die Handlung zusätzlich noch geeignet sein muss, den Vollzug der Vollstreckungshandlung zu erschweren oder zu verhindern.[85] Einige Einsatzkräfte des Rettungsdienstes differenzierten weiter zwischen bewusster und unbewusster Gewalt. Dabei stellten sie auf bestimmte Krankheiten (bspw. Demenz) ab und brachten diesen Personengruppen mehr Verständnis für bestimmte Verhaltensweisen entgegen. Gewalt wird demnach auch als soziale Erfahrung oder Bedrohung der eigenen Integrität verstanden. Teilweise wurden von den Polizeibeamt:innen bereits Beleidigungen als Form psychischer Gewalt aufgefasst. Im Zuge der Aktenanalyse dominierte jedoch ein rechtliches Gewaltverständnis, welches den Sachberichten und Zeug:innenaussagen, insbesondere der eingesetzten Polizeibeamt:innen entnommen werden konnte. Die Bedrohung wurde als eine weitere Anfeindung und eine Art Qualifizierung von verbaler Gewalt aufgefasst. Der Übergang von verbaler zu körperlicher Gewalt, äußere sich gerade in der Entwicklung sinkender Hemmschwellen auf Seiten der Bürger:innen.

„[…] Spinner gab es früher auch schon. Aber das war dann vereinzelt der Fall. Heute muss man eigentlich immer damit rechnen, dass die Situation eskaliert. Also die […] Hemmschwelle aus einem Wortgefecht […] in eine körperliche […] Gewalt reinzukommen, ist […] deutlich niedriger als vor ein paar Jahren. Würde ich vom Gefühl her sagen.“ (Feuerwehr\20210429_v_fw_a: 21)

Gesamtheitlich betrachtet ist die Arbeitswirklichkeit von Einsatzkräften aus deren Sicht von physischer als auch psychischer Gewaltanwendung geprägt.

Parallel dazu berichteten Einsatzkräfte über respektloses Verhalten von Bürger:innen, das sich etwa durch Behinderungen der Einsatzausübung, Filmen oder das Veröffentlichen von Einsatzgeschehen mit beleidigenden Kommentaren sowie sich in einem herabwürdigenden bis hin zu einem (strafbaren) beleidigenden Verhalten den Polizeibeamt:innen gegenüber – auch wenn diese nicht im Dienst waren – äußerte. Die Begriffe Gewalt und Respekt sind damit nicht zwangsläufig deckungsgleich: Während Respekt eher auf die Anerkennung der institutionellen Rolle, Autorität und sozialen Regeln rekurriert, meint Gewalt einen aktiven Eingriff in die Handlungsfähigkeit oder die Integrität einer Person.

Die Interviewten deuteten teilweise die von Gewalt geprägten Handlungen als Anfeindungen gegen den Staat bzw. das durch ihn repräsentierte Gewaltmonopol und setzen diese Entwicklung in einen größeren gesellschaftlichen Kontext einer Abnahme des Vertrauens von Bürger:innen gegenüber staatlichen Institutionen.

„Ich persönlich glaube, dass es mit so einem Verdruss dem Staat gegenüber zusammenhängt […] und wir quasi […] den Staat ja repräsentieren und wir so als die […] Verlängerung des Staates da fungieren und dann auch dafür herhalten müssen. Das […] ist so eine Interpretation von mir […].“ (Feuerwehr\20210429_v_fw_a: 11)

Die Ursachen für wahrgenommene Respektlosigkeit wurden von Polizeibeamt:innen u.a. in mangelnder Erziehung, sozialen Verschiebungen und der sprachlichen Verrohung Jugendlicher gesehen. Aus dem Mangel an vermittelten Normen resultiere eine Verschiebung von Werten.

„Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, so wie sie untereinander sprechen, reden sie dann auch mit dem Polizeibeamten, weil sie es nicht anders kennen. (PolizeibeamtInnen\20200909_v_pol: 93-97)

Außerdem ließ sich in der Gesamtschau von Aktenanalyse und problemzentrierten Interviews erkennen, dass die Beschuldigten weitestgehend von negativen Erfahrungen mit Polizeibeamt:innen berichteten, welche sie an der Art und Weise der Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen festmachten. Kommunikation und Umgang spielten hier eine zentrale Rolle.

„[W]eil ich das Gefühl habe, das ist […] so eine alte faschistische Tugend gewesen, dass man so aus Prinzip erstmal den Staatsdienern in Uniformen irgendwie respektvoll gegenübertritt. […] Die Uniform alleine ist ja noch kein Grund, Respekt zu haben […]. Sondern […] die Art und Weise, wie sich Leute verhalten und […] welche Rolle diese Institution einnimmt.“ (Bürger:in\1612266834-20201216_pzi_b: 70-71)

Ein aus ihrer Sicht erfolgtes Fehlverhalten wurde auf die gesamte Institution der Polizei projiziert, so dass sich zwei kontroverse Einheiten gegenüberstehen: Während staatliche Organisationen tendenziell davon ausgehen, dass die Uniform oder die institutionelle Rolle automatisch Respekt vermittelt, zeigen die Interviews, dass Respekt in der Interaktion vor allem an das konkrete Verhalten der handelnden Personen und die Art der Durchsetzung von Aufgaben gebunden ist.

Diese Diskrepanz kann ein Hinweis auf ein bestehendes Konflikt- bzw. Eskalationspotenzial sein: Bürger:innen können formale Autorität als nicht automatisch legitim wahrnehmen, während Einsatzkräfte die Nichtbeachtung als Respektlosigkeit oder Angriff auf die eigene Integrität interpretieren. In Kombination mit dem extensiven Gewaltverständnis der Einsatzkräfte zeigt sich ein Spannungsfeld, in dem physische und psychische Gewalt, wahrgenommene Respektlosigkeit und die Interpretation institutioneller Autorität miteinander verknüpft sind.

3. Angewendete Gewaltformen

a) Verfahrensaktenanalyse

Die Auswertung der Gewaltform der Einsatzkräfte hat gezeigt, dass die Androhung von Gewalt mit dem Einsatz einfacher körperlicher Gewalt einherging. So ging bspw. dem Reizgaseinsatz die Androhung des Einsatzes der Maßnahme voraus. In einem Fall fand eine Gefährderansprache statt. Einfache körperliche Gewalt fand in Form von Schieben, Schubsen, Umrennen, Stoßen, Schlag mit der Faust gegen den Kopf, Fixierung und Fesselung statt. Gewalt unter Einsatz von den Hilfsmitteln Einsatzmehrzweckstock und Reizgas fand in 8 Fällen statt. In 2 Fällen wurde der Schusswaffengebrauch angedroht, in einem weiteren Fall ein Warnschuss abgegeben. Insgesamt zeigt sich auch hier, dass in den meisten Fällen der Einsatz unter der Anwendung einfacher körperlicher Gewalt bzw. der Androhung dieser verlief. Im Rahmen der Verfahrenseinstellungen unterschied sich das Bild der Gewaltformen kaum.

In den meisten Fällen der Verurteilungen wendeten die Beschuldigten ebenfalls einfache körperliche Gewalt in Form von Schlägen, Tritten, Losreißen, Schubsen, Kratzen, Spucken oder Beißen an. Viele Handlungen spielten sich im Bereich des straflosen passiven Widerstands ab. In den Sachberichten wurden zudem häufig neben den passiven Widerstandshandlungen (bspw. Verschränken der Arme) von typischen sog. Zappelwiderständen (bspw. Strampeln) berichtet. In 7 Fällen wurde mit dem Einsatz von Gewalt gedroht. Auch ein Hochziehen der Arme und mehrfach das Fallenlassen des:der Beschuldigten wurde in den Berichten als Widerstandshandlung aufgeführt. In 3 Fällen kam es zu schweren Verletzungen der Einsatzkräfte. Es kam in keinem Fall zu einem Einsatz einer Schusswaffe gegen die Einsatzkräfte. In einem Fall wurde eine ungeladene Waffe auf die Polizist:innen gerichtet, in einem weiteren wurde versucht, die Dienstwaffe zu entwenden. Ein Fall endete mit einer Stichverletzung, welche der:die Beschuldigte der Einsatzkraft zufügte.

Auffällig war im Rahmen der Verfahrenseinstellungen eine deutliche Steigerung der Fälle (22 %) nach der Gesetzesreform, in denen die Beschuldigten seitens der Einsatzkräfte unter Anwendung einfacher körperlicher Ge-walt zu Boden gebracht wurden, um sie zu fixieren oder im Anschluss zu fesseln. Dabei wurde in den meisten Fällen der unmittelbare Zwang angedroht, in den übrigen war dies situationsbedingt nicht möglich.

Ebenso konnten nach der Gesetzesreform bei der Analyse der Verfahrensakten in den Zeug:innenaussagen, Widerstandsanzeigen, Strafbefehlen und Urteilen, vermehrt das Beisichführen gefährlicher Gegenstände gefunden werden. In 7 Fällen wurde von einem Messer, in einem Fall von einem mitgeführten Schlagring berichtet. Dieser Befund kann auf die Änderung des § 113 Abs. 2 StGB zurückgeführt werden, wonach keine Verwendungsabsicht der Waffe oder des gefährlichen Werkzeuges mehr nötig ist. Ein dem einhergehendes verändertes Anzeigeverhalten der Einsatzkräfte kann einen Grund für die Zunahme darstellen. Danach ist eine Erklärung der zugenommenen Berichterstattung weniger auf eine tatsächliche Zunahme qualifizierter Körperverletzungen zurückzuführen als vielmehr auf die veränderte Rechtslage, wonach das bloße Beisichführen ohne Verwendungsabsicht bereits eine Strafbarkeit begründet.

b) Interviews

Bei der Betrachtung der Qualität der Gewaltformen durch das zivile Gegenüber fiel in den Berichten der Einsatzkräfte auf, dass einfache körperliche Gewalt, teilweise kombiniert mit straflosen Verhaltensweisen als häufigste Form benannt wurde. Vermehrt berichteten hiervon Einsatzkräfte der Polizei und aus dem Not-/Rettungsdienst. Hierzu zählten oftmals Handlungen, wie das Spucken, Beißen, Treten und Schlagen sowie das Sperren des Körpers bei Vollstreckungshandlungen wie der Festnahme bzw. im Zuge der Abwehrhandlung gegen eine Fixierung. Interviewte berichteten vereinzelt auch von sexualisierten Handlungen:

„Ähm ja, und dann fing es an, als wir ihn umlagern wollten und er die Handschellen ab hatte, hat er mir zwischen die Beine gegriffen und er hat auch nicht mehr losgelassen bis der Polizist sich dann auf seinen Arm gestützt hat und den Arm weggerissen hat.“ (20210426_v_fw_b: 99)

Des Weiteren berichteten Einsatzkräfte aus dem Not-/Rettungsdienst und der Polizei (jeweils 5 Fälle) Drohungen mit Gewalt, vermehrt im Rahmen der Fixierung oder Festnahme. Vereinzelt wiesen Drohungen nonverbale Elemente auf (2 Fälle), etwa das Emporstrecken von Fäusten oder das Zubewegen mit einer erhobenen Bierflasche auf die Einsatzkräfte. Die Interviewempirie ergab auch, dass Gewaltausübung unter Einsatz von Hilfsmitteln stattfindet, welche sich auf eine vielfältige Weise äußerte. Innerhalb der Perspektive der Feuerwehr verwendeten die Bürger:innen eine Tür und eine Pumpgun. Bürger:innen, die sich im Rahmen polizeilicher Einsätze Hilfsmittel bedienten, verwendeten am häufigsten Flaschen (4 Fälle), gefolgt von Einzelfällen mit einem großen Spiegel, Küchenmessern, einem Fahrrad und einem Hund.

Von Fällen, in denen Einsatzkräfte der Feuerwehr und dem Not-/Rettungsdienst selbst Gewalt ausübten, wurde kaum berichtet. Im Zuge der Einsätze konnte jeweils lediglich ein Fall einfacher körperlicher Gewalt in Form der Fixierung festgemacht werden. Innerhalb dieser Stufe konnten Schläge im Rahmen von Abwehrhandlungen durch den Not-/Rettungsdienst als eine weitere Gewaltanwendung bestimmt werden. Deutlich häufiger wurde Gewalt durch Einsatzkräfte der Polizei angewendet. In der Mehrheit ging es im Zuge der einfachen körperlichen Gewalt um das Fixieren der:des Beschuldigten in Situationen, in denen Gefahr zur Eskalation bestand. Auch wurde von Handlungen, wie Schlägen und Tritten berichtet, die sowohl im Zuge von Interaktionsdynamiken und als Reaktion auf einfache körperliche Gewalt als auch vereinzelt als Abwehrhandlungen folgten. Am häufigsten verwendeten Polizeibeamt:innen als Hilfsmittel das Reizstoffsprühgerät (9 Fälle) sowie die Schusswaffe (3 Fälle). Von einem Einsatz von Tasern und einem Einsatzmehrzweckstock wurde jeweils nur in einem Einzelfall berichtet.

Aus 4 der 10 Interviews ging hervor, dass der:die Bürger:in körperlich gegen eine:n Polizeibeamt:in vorging oder ihm:ihr ein solches Verhalten vorgeworfen wurde. Mehrheitlich (3 Fälle) handelte es sich bei der Tathandlung um Schläge. In 2 Fällen stellten sich die Schläge als Abwehrhandlung gegen eine Fixierung bzw. das Zu-Boden-Werfen durch die Polizei dar.

Die Interviewempirie verdeutlicht, dass einfache körperliche Gewalt die höchste Relevanz aufweist und einen interaktiven Charakter besitzt.

c) Verletzungsfolgen

Meistens blieben auf beiden Seiten schwerwiegenden physischen Verletzungsfolgen aus. Die am häufigsten dokumentierten Verletzungen waren Hautabschürfungen, Kratzer, Prellungen, Hämatome und kleine Blutungen. In Einzelfällen – ausschließlich im Hinblick auf Polizeibeamt:innen – traten schwerere Verletzungen auf, wie Prellungen, Fehlstellungen, Brüchen, Sehnen- bzw. Bänderrissen, sowie einer Nervdurchtrennung, deren Folge eine Dienstunfähigkeit war. Auf Seiten der Beschuldigten kam es in einem Fall zu einer schwereren Folge durch einen Hundebiss.

Auffällig war, dass die Verfahrensakten ausführliche Dokumentationen kleinster Kratzer und Prellungen der Einsatzkräfte enthielten. In deutlich weniger Fällen fand eine derart detaillierte Dokumentation für Verletzungen auf Seiten der Beschuldigten statt. Es bleibt insofern offen, ob in den übrigen Fällen eine Dokumentation der Verletzungen der Beschuldigten unterblieb oder ob es keine Verletzungen gab.

Psychische Nachwirkungen wurden nur im Rahmen der PZI berichtet, und zwar häufiger von polizeilichen Einsatzkräften. Während sich jeweils lediglich ein Fall aus dem Lager der Feuerwehr sowie aus dem Lager des Not-/Rettungsdienstes in einem Gefühl von Unwohlsein und Schreckhaftigkeit äußerte, gehörten Ängste, die sich beispielsweise in Flashbacks manifestierten, zu den psychischen Folgen, welche Einsatzkräfte der Polizei bewältigen müssen. In einem Fall führte die konkrete Situation zu einer posttraumatischen Belastungsstörung. Bürger:innen berichteten in zwei Fällen von psychischen Folgen in Form von Traumatisierungen bei sich selbst bzw. Personen, die im Rahmen der geschilderten Interaktion ebenfalls anwesend waren, wobei sich diese davongetragenen Traumata vielmehr auf die Situation im Ganzen, als auf eine konkrete Situation innerhalb der Interaktion selbst bezogen. A

4. Eskalationen im Zusammenhang mit Alkohol, Betäubungsmitteln und psychischen Erkrankungen

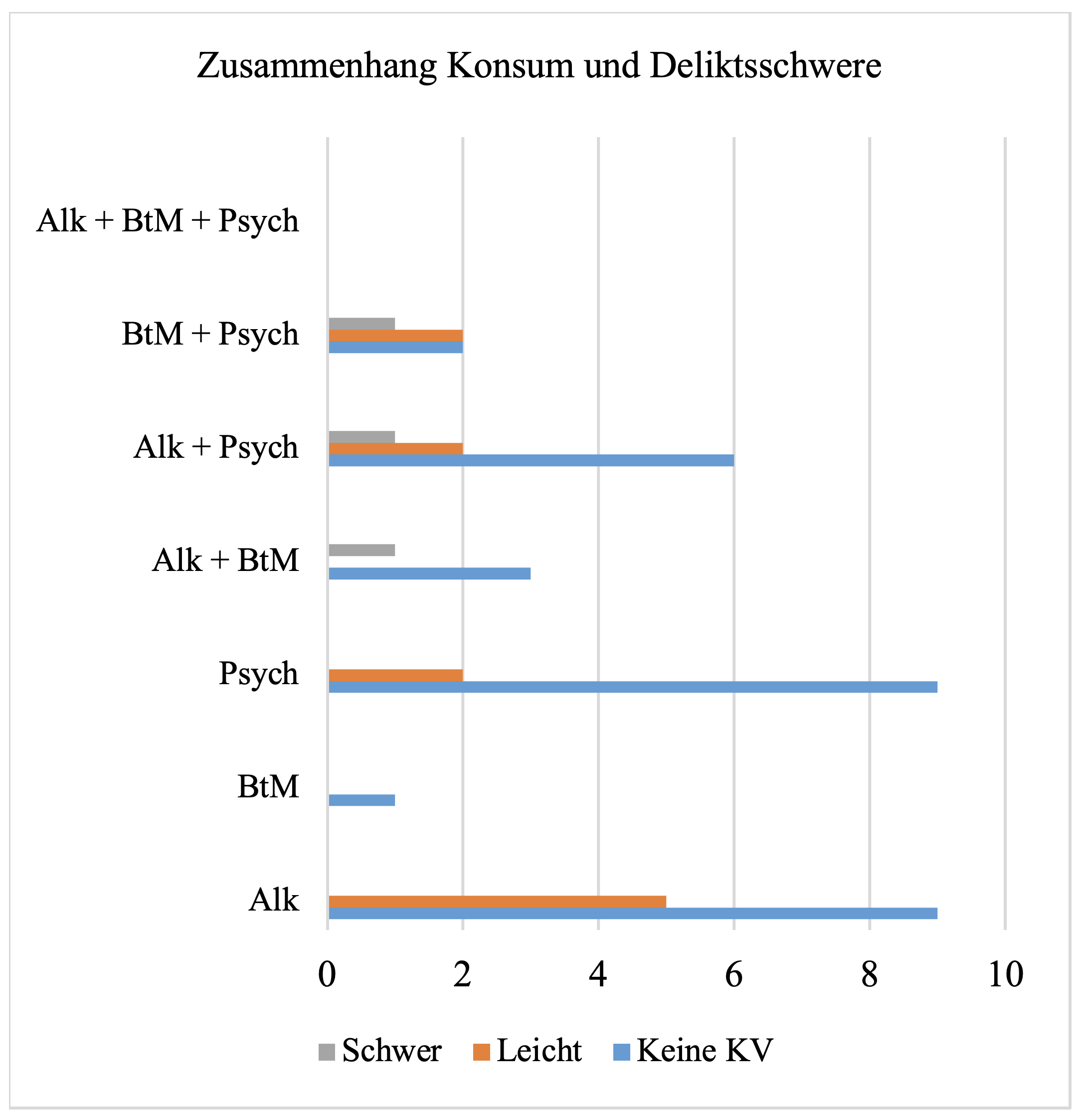

Als Haupteskalationsfaktor konnte im Rahmen von GeVoRe der Alkoholeinfluss der Bürger:innen identifiziert werden. Bei den Verurteilungen wie bei den Verfahrenseinstellungen waren über 50 % der Beschuldigten zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. Dass der Konsum von Alkohol gewaltfördernde Effekte aufweist, stellt keinen überraschenden Befund dar und wurde bereits in der Literatur beschrieben.[86] Auch das Vorliegen von psychischen Erkrankungen bzw. Auffälligkeiten spielte in den Daten eine herausragende Rolle, sowohl durch gesicherte Diagnosen als auch durch eigene Angaben oder Vermutungen einer psychischen Störung. Überwiegend waren sie bei Beschuldigten aus den Verfahrenseinstellungen protokolliert (28 % vor und 44 % nach der Reform). Davon stand bereits jede:jeder Dritte unter Betreuung. Angaben zum Konsum von Betäubungsmitteln fanden sich in der Gesamtbetrachtung indes deutlich weniger (7 % vor und 12 % nach der Gesetzesreform). Interessant erweisen sich die Erkenntnisse zum Zusammenhang mit der Schwere des Delikts. Hier zeigt sich im Rahmen der Aktenanalyse, dass unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Substanzen keine schweren Delikte verwirklicht wurden. Auch in den Fällen eines tätlichen Angriffes (§ 114 StGB) wurde weit überwiegend eine einfache Körperverletzung (§ 223 Abs. 1 StGB) oder gar keine Körperverletzungsdelikte mitverwirklicht. In nur 22 % der Fälle ging eine qualifizierte Körperverletzung mit dem Widerstandsdelikt einher.

Abbildung 1: Fallzahlen, Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und/oder Drogenkonsum und/oder psychische Erkrankungen und der Schwere des Delikts im Rahmen der Verurteilungen.

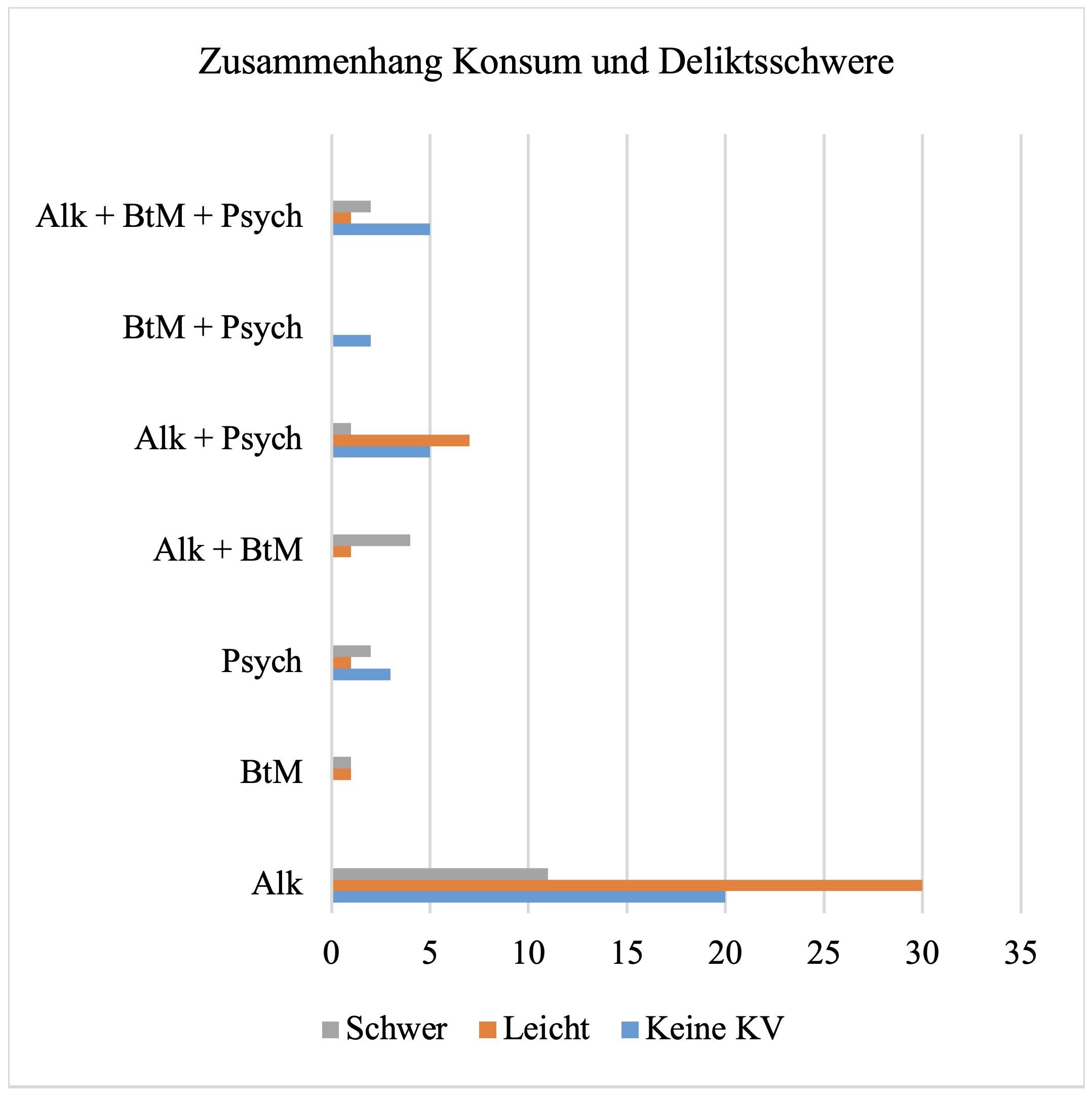

Im Hinblick auf die Verfahrenseinstellungen eignet sich ein Blick auf den Zusammenhang zwischen Konsum/Er-krankung und der Deliktsschwere nur bedingt, da bei den Einstellungsentscheidungen der Staatsanwaltschaften oder der Gerichte letztlich auch der verursachte Schaden eine Rolle spielt. In 25 % der Fälle wurde trotz des Vorliegens einer leichten Körperverletzung das Verfahren eingestellt. Dabei standen die Körperverletzungsdelikte in über der Hälfte der Fälle im Zusammenhang mit Alkoholkonsum, bei den übrigen Taten kam eine psychische Erkrankung hinzu. Eine Kombination aus Alkohol-, Betäubungsmittelkonsum und psychischer Erkrankung nahm auch im Rahmen der Verfahrenseinstellungen insgesamt keinen größeren Einfluss auf die Schwere des Deliktes.

Abbildung 2: Fallzahlen, Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und/oder Drogenkonsum und/oder psychische Erkrankungen und der Schwere des Delikts im Rahmen der Verfahrenseinstellungen.

Ein Zusammenhang zwischen Komorbidität und Schwere des Deliktes liegt nach Auswertung aller Verfahrensakten demnach nicht vor. Betrachtet man den im Interaktionsprozess vorgelagerten Zeitpunkt, den Beginn der Begehung der Straftat, in Abhängigkeit zum Konsum/Erkrankung der beschuldigten Person, zeigt sich ein anderes Bild. Alkohol, BtM-Konsum und Vorliegen einer psychischen Erkrankung stellen in allen untersuchten Fällen den Haupteskalationsfaktor dar. Gewaltfördernde Effekte von Alkoholkonsum, wie z.B. Görgen und Nowak zusammenfassend darstellen,[87] lassen sich durch die Analyse in GeVoRe bestätigen.

5. Eskalationsverlauf

Neben situativen und persönlichen Merkmalen der Konfliktparteien, stand die Betrachtung des Eskalationsverlaufs im Zentrum der Analyse der Interaktionsdynamiken. Die Kommunikation wurde sowohl im Hinblick auf verbale als auch auf nonverbale Sprachelemente untersucht. Der verbale Dialog kennzeichnete sich dadurch, auf welche Art und Weise kommuniziert wurde. Im Zuge der nonverbalen Kommunikationsform hingegen standen vielmehr Gestik und Mimik im Vordergrund der Analyse.

Der kommunikative Ablauf der Interaktion war aus den Verfahrensakten nur bedingt ersichtlich. Zum einen ließ sich aus den Sachberichten, welche sich auf strafrechtlich relevante Fakten beschränken, eine abseits von Maßnahmen stattgefundene Interaktion, kaum erschließen. Situative Rahmenbedingungen der Kommunikation wie Ton und Lautstärke wurden dabei größtenteils nicht erfasst. Zum anderen waren in den meisten Akten insbesondere die Zeug:innenaussagen der eingesetzten Beamt:innen enthalten, wodurch die Sichtweise der Beschuldigten nur unzureichend abgebildet wurde. Den Strafverfahrensakten ließ sich jedoch der Inhalt der Kommunikation entnehmen. Besonders ersichtlich wurde beispielsweise, ob Aufforderungen und Androhungen durch die Einsatzkräfte stattfanden und welche Äußerungen die Beschuldigten gegenüber den Einsatzkräften tätigten. Dabei ergaben sich keine Unterschiede bei einer Betrachtung der Fälle vor und nach der Reform der Widerstandsdelikte. So ließen sich in den ausgewerteten Verfahrensakten insgesamt drei verschiedene Kommunikationsabläufe erkennen. In die erste Gruppe sind die Fälle einzuordnen, in denen der:die Beschuldigte plötzlich aggressiv reagierte. Der:Die Beschuldigte unterlag dabei häufig einem Überraschungsmoment z.B. durch Wecken des:der Schlafenden, so dass die Situation sich explosionsartig zuspitzte. Die Kommunikation seitens der Einsatzkräfte war zwar hierbei häufig von einer nach eigenen Angaben ruhigen, sachlichen Ansprache gekennzeichnet, sie konnten aber nicht immer zu den Beschuldigten durchdringen. Meist korrelierten diese Einsätze mit einem Alkoholkonsum.

In der zweiten Gruppe ließ sich seitens der Einsatzkräfte eine verhältnismäßige Steigerung der eingesetzten Mittel beobachten. Die Einsatzkräfte forderten den Beschuldigten zunächst auf, eine Handlung zu unterlassen oder einer Aufforderung nachzukommen. Auf die zunächst sachlichen Aufforderungen reagierte der:die Beschuldigte nicht oder widersetzte sich demonstrativ den Anweisungen und es kam zur Provokation oder zu Beleidigungen durch den:die Beschuldigten. Außerdem wurden in den Sachberichten der Einsatzkräfte Solidarisierungseffekte weiterer zunächst unbeteiligter Personen beschrieben, die den Gebrauch kommunikativer Mittel erschwerten, weil sie dazwischenredeten oder versuchten, die Beschuldigten loszureißen. Nicht selten kam es in diesen Fällen auch zu einem Filmen der Einsatzkräfte oder zu einem Anzweifeln der Rechtmäßigkeit der Diensthandlung. Derin und Singelnstein verweisen darauf, dass eine einmal begonnene Maßnahme durch die handelnden Einsatzkräfte konsequent durchgezogen und ein Rückgang zu gewaltfreier Kommunikation als nicht mehr möglich erachtet werde.[88] In den meisten Fällen wurde aus den Zeug:innenenaussagen der Einsatzkräfte ein derartiger kommunikativer Interaktionsablauf jedoch sichtbar. Fälle, in denen nach eingeleiteter Maßnahme auf eine kommunikative Strategie zurückgegriffen wurde, erwiesen sich als deeskalierend im Hinblick auf das weitere Interaktionsgeschehen. Im Rahmen der Verfahrenseinstellungen kam es sogar in zwei Fällen zu einem Abbruch der Maßnahme, um die Situation zu deeskalieren. Innerhalb der zweiten Gruppe fielen außerdem insbesondere bei den Verfahrenseinstellungen die Kontakte mit (teilweise suizidgefährdeten) psychisch Erkrankten auf. Auch hier reagierten die Beschuldigten auf eine erste Ansprache unvermittelt aggressiv, schlugen um sich und beleidigten die Einsatzkräfte. Teilweise war eine Kommunikation im weiteren Verlauf des Geschehens nicht mehr möglich, weil die Beschuldigten in eine Starre verfielen, Selbstgespräche führten oder impulsiv reagierten. Infolgedessen drohten die Einsatzkräfte auch hier in den meisten Fällen den Einsatz unmittelbaren Zwangs an, in zwei Fällen ließen die Umstände eine Androhung aufgrund des unvermittelten Handelns des:der Beschuldigten jedoch nicht mehr zu. Zudem kam es bei den Verfahrenseinstellungen in vier Fällen aufgrund einer Sprachbarriere zu Auseinandersetzungen, da eine Kommunikation nur bedingt möglich war. Dadurch kam es mitunter zu Fehlinterpretationen des Verhaltens der Beschuldigten. Eine Sonderkonstellation innerhalb der zweiten Gruppe bildeten die Fälle des Suicide by Cop. Unter den Verfahrenseinstellungen fanden sich hierzu zwei Fälle, in denen nach einer ersten ruhigen Ansprache der Einsatzkräfte die Aufforderung der Beschuldigten, sie zu erschießen, folgte. Aufgrund der Kenntnis der suizidalen Absichten und der akuten Selbstgefährdung wurde seitens der Einsatzkräfte sofort unmittelbarer Zwang angewendet.

Die dritte Gruppe kennzeichnete eine geringe Anwendung kommunikativer Mittel seitens der Einsatzkräfte. Der:Die Beschuldigte zeigte von Beginn des Einsatzes an ein hochaggressives Verhalten, schrie, beleidigte, bedrohte oder bespuckte die Einsatzkräfte. Darunter sind auch Situationen zu fassen, bei denen es innerhalb eines Demonstrationsgeschehens unmittelbar zu einem Angriff ohne weitere Kommunikation seitens der Beschuldigten kam. Belehrungen wurden hier als teilweise nicht möglich beschrieben. Häufig wurde unmittelbarer Zwang ohne vorherige Androhung eingesetzt. Bei den Beschuldigten dieser Gruppe wurde zudem oft ein Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum zum Tatzeitpunkt festgestellt. Von Solidarisierungseffekten (Bsp.: Ziehen an Schutzwesten der Polizist:innen durch eine Menschentraube) wurde hier ebenfalls berichtet. Dieser zusätzliche Umstand erschwere den Einsatz kommunikativer Mittel durch die Einsatzkräfte.

Die befragten Einsatzkräfte beschrieben diese Kommunikationsabläufe im Rahmen der PZI ebenfalls. Neben dem Inhalt konnten jedoch auch Erkenntnisse zur Tonalität, Lautstärke sowie zur nonverbalen Form der Kommunikation gewonnen werden. Im Zuge der ersten Gruppe beschrieben die Interviewten die Ansprache mehrheitlich als ruhig und sachlich. Kontextbezogen ließ sich auch eine formale Ausdrucksweise, beispielsweise im Zuge von polizeilichen Verkehrskontrollen feststellen. Jedoch zeigte sich auch eine informelle Ausdrucksweise durch die Einsatzkräfte der Polizei in solchen Fällen, in denen das polizeiliche Gegenüber friedlich, aber betrunken war.

„Also da es ein betrunkener Mensch war, kann man relativ […] laissez-faire damit umgehen. Da steigt man einfach aus, sagt relativ laut: Ey, was ist los? Hast du ein Problem? [J]etzt aber nicht in diesem Sinne von: hast du ein Problem, Alter?, Sondern einfach nur: Gibt es ein Problem? Und dann auch […]: Was ist denn los? Kann ich helfen? Zu viel getrunken heute? Alles in Ordnung? Das waren so die ersten […] Fragen, damit es erstmal, ich sage mal, in ein Gespräch überhaupt kommt, um Informationen zu gewinnen.“ (20200706_v_pol_a: 91)

Als Reaktion des polizeilichen Gegenübers folgte oftmals ein Erfragen des Grundes, und zwar auf eine als aggressiv, provozierend und teilweise feindselig sowie beleidigend wahrgenommene Art und Weise. Teilweise wurde von verbalen Aufschaukelungsprozessen berichtet. Eine verhältnismäßige Steigerung der eingesetzten Mittel seitens der Einsatzkräfte der Polizei wurde inhaltlich vor allem innerhalb der tatbezogenen Kommunikation und der Aufforderung, Weisungen nachzukommen oder Handlungen zu unterlassen, vorgenommen. Die Kommunikation innerhalb der zweiten Gruppe war in aller Regel von einer sachlichen Ansprache und einem ruhigen Tonfall geprägt. Gerade auf Letzteres wurde seitens des polizeilichen Gegenübers mit Ignoranz reagiert. Auf die sachliche Androhung von unmittelbarem Zwang durch Einsatzkräfte der Polizei folgten ausnahmslos Beleidigungen durch die Bürger:innen, teilweise gefolgt von Bedrohungen. Auch fanden Beleidigungen im Rahmen dieser Einsätze teilweise in einem sehr frühen Stadium durch Dritte statt, und zwar im Zusammenhang mit vorübergehenden Blockaden des Einsatzfahrzeugs. Während der Interaktion erfolgte die Kommunikation durch das Gegenüber lautstark durch Brüllen und Anschreien. Als Reaktion darauf erfolgte die Ansprache seitens der Polizei zum einen laut, um Dominanz auszudrücken.

„Und wir haben recht laut gesprochen. Gleich um […] quasi mit der Stimme schon eine gewisse Dominanz auszudrücken. [D]as ist so das erste Mittel. [D]ass er merkt: Oh, jetzt ist hier jemand, der sagt, in Anführungsstrichen, wo es langgeht.“ (20200706_v_pol_a: 87)

Zum anderen wurde Kommunikation seitens der Einsatzkräfte aller Lager positiv geschildert und bewusst auf Augenhöhe geführt und so eingesetzt, dass sie auf das polizeiliche Gegenüber eine beruhigende Wirkung entfaltete. Dies stellte sich gerade im Umgang mit alkoholisierten Personen als deeskalierender Faktor heraus.

Im Rahmen der Bürger:inneninterviews zeichneten sich lediglich zwei der drei bereits beschriebenen Kommunikationsabläufe ab. Unter die zweite Gruppe sind Fälle einzuordnen, die sich auf das Erfragen des Einsatzgrundes beziehen. Die Fehldeutung der Situation bzw. das Unverständnis seitens der Bürger:innen schien hierbei Anlass zu sein. Die Tonalität erwies sich sowohl als sachlich und ruhig als auch teilweise provozierend und spiegelte sich in einer erhöhten Lautstärke wider, welche aus gruppendynamischen Prozessen resultierte.

Innerhalb der dritten Gruppe der Kommunikationsabläufe schilderten die Befragten aus ihrer Sicht Maßnahmen seitens der Einsatzkräfte, die nicht angekündigt wurden und entsprechendes Verhalten, wie ein zügiges Zubewegen, zunächst nicht gedeutet werden konnte. Gerade durch die darauffolgende direkte Anwendung körperlicher Gewalt unter Anwendung von Hilfsmitteln durch Polizeibeamt:innen wurde dieses Vorgehen als illegitim wahrgenommen.

„[Die haben sich in einer] Reihe auf uns zu bewegt. Sehr, sehr zügig. Ich kenne das eigentlich so, dass die dann vorher nochmal stehenbleiben und sagen: so. Jetzt verlassen Sie bitte den Bereich. Machen Sie den Weg frei. Gehen Sie weg. […] Das haben sie nicht gemacht. […] Deswegen ist mir diese Situation auch so besonders in Erinnerung geblieben. […] Was ich nochmal von anderen Situationen, die ich mit der Polizei erlebt habe, unterscheide. Die sind einfach zügig und direkt auf [uns] zugestürmt und haben halt direkt angefangen Schlagstöcke einzusetzen. Aber auch Faustschläge. Und Tritte.“ (Bürger:in\1620380692-21200424_pzi_b: 212-217)

6. Gründe für Wende- und Eskalationspunkte

Weiteren Gegenstand der Analyse bildete die Frage nach den Gründen von Wende- und Eskalationspunkten innerhalb der jeweiligen Interaktion. Neben einzelnen eskalativen Handlungen, wurden Aspekte der Gruppendynamik herangezogen, die möglicherweise zu Solidarisierungseffekten beitragen können. Daneben wurden auch explizit Maßnahmen der Deeskalation analysiert, um festzustellen, inwieweit diese Wendepunkte einer Interaktion darstellen können.

a) Verfahrensaktenanalyse

Eskalationspunkte zeigten sich in der Verfahrensaktenanalyse vor allem, wenn der:die Beschuldigte zum Tatzeitpunkt alkoholisiert war, Betäubungsmittel konsumiert hatte, psychische Auffälligkeiten bis hin zu Erkrankungen aufwies oder eine Kombination der genannten Faktoren vorlag. Es kam in diesen Situationen häufig zu schlagartigen Schwankungen und unvorhersehbarer körperlicher Gewalt durch den:die Beschuldigte:n. Auch gruppendynamische Prozesse und (teilweise damit einhergehende) Solidarisierungseffekte wurden durch die Einsatzkräfte als Aspekte in ihren Sachberichten und Zeug:innenaussagen genannt, die zur Eskalation der Situation beitrugen. Aufschaukelungsprozesse sowohl im Verhältnis Bürger:in/Bürger:in als auch zwischen Bürger:in und Einsatzkraft kennzeichneten derartige Interaktionen. Ein weiterer wesentlicher eskalativer Faktor war das Eindringen in die Intimsphäre, sowohl körperlicher Art (Bsp.: Berühren der beschuldigten Person) als auch ein Eindringen in den geschützten Wohnbereich (Bsp.: Fälle häuslicher Gewalt). Zur Eskalation selbst kam es in den meisten Fällen bei der Durchsetzung der konkreten Maßnahme.

Typischerweise kam es nach Überschreitung des Eskalationspunktes zum Einsatz unmittelbaren Zwangs nach oder ohne Androhung durch die Einsatzkräfte. Es gab aber auch Fälle, in denen die Einsatzkräfte unmittelbaren Zwang androhten, es aber nicht zum Einsatz körperlicher Gewalt kam, sondern der Einsatz mittels gewaltfreier Kommunikation beendet werden konnte oder die Maßnahme zu deeskalierenden Zwecken ganz abgebrochen wurde.

b) Interviews

Der Eskalationspunkt wurde im Rahmen der PZI von den Polizeibeamt:innen typischerweise als Situation beschrieben, in der der:die Beschuldigte körperlich auf den:die Polizeibeamt:in einwirkten und sodann die Anwendung unmittelbaren Zwangs erforderlich wurde. Ähnlich zu den Ergebnissen aus den Verfahrensakten, ordnete auch die Mehrheit der Einsatzkräfte den Konsum von Alkohol oder Drogen als häufigsten Eskalationsfaktor ein. Aber auch psychische Erkrankungen oder emotionale Ausnahme- bzw. Belastungssituationen (Bsp.: Trennung) seien der Grund für ein höheres Eskalationsrisiko.

„Ich glaube schon, dass der Schwerpunkt der ganzen Situation sich daraus ergibt, dass man […] in einer besonders psychischen Situation ist, man aufgelöst ist, aus was für Gründen auch immer, Alkohol, Drogen, Beziehungssituation. Man muss vielleicht ins Gefängnis oder irgendwas. Und die Sachen sich dann daraus ergeben.“ (20200909_v_pol: 145)

Ebenso sorge ein Eindringen in den persönlichen Bereich des polizeilichen Gegenübers für eine erhöhte Eskalationsgefahr. Darüber hinaus gaben einige Polizeibeamt:innen an, dass auch zuvor gesammelte negative Erfahrungen mit der Polizei dazu beitragen können, dass eine erhöhte Skepsis gegenüber polizeilichen Maßnahmen bzw. der Polizei als Institution bestehe und aufgrund dessen allgemein ein höheres Eskalationsrisiko gegeben sei. Ein konkreter Eskalationsfaktor, welcher individuell ihrem Verhalten oder der Situation anhafte, konnte nicht feststellt werden. Vielmehr seien die Situationen bereits beim Eintreffen der Polizei eskaliert.

Einige Polizeibeamt:innen gaben an, dass auch physiologische Aspekte (Bsp.: Geschlecht, Körpergröße) einen großen Beitrag zu dem Verlauf einer Situation leisten. Sie könnten unter anderem dazu beitragen, dass ein Geschehen über mehr Eskalationspotential verfüge oder aber die Anwesenheit eines:einer Polizeibeamt:in deeskalierend wirke.

„Ein anderer Aspekt ist natürlich, aber das gilt nicht nur für Frauen, sondern auch für Kollegen, die kleiner sind, also für männliche Kollegen, die klein gewachsen sind. Ist leider so, ist ein psychologischer Aspekt, da wird eher, denke ich mal, vom Gegenüber gesagt so, okay, bei dem könnte ich es mir ja erlauben. Entweder es ist eine Frau oder ist ein kleiner Kollege. Den schaffe ich vielleicht. Und dann werden die Leute aufmüpfiger.“ (20200818_v_pol_c-3: 8)

„Und deswegen hat er gleich gesehen: okay, jetzt steigen da zwei Kerle aus. Die sehen mir jetzt nicht so nett aus. Die reden zwar nett, aber die wirken nicht nett. Auch wie man das rüberbringt. Das sah wohl, also ich schätze jetzt mal er wusste ganz genau, wenn er jetzt Gewalt anwendet, kommt Gewalt zurück. Das war, glaube ich, so das, was er in diesem Augenblick wahrgenommen hat, wo er sagt: okay, jetzt lasse ich lieber hier mal ein bisschen Ruhe einkehren.“ (20200706_v_pol_a: 115)

Generell wurde auch von gruppendynamischen Prozessen als auch von Sprachbarrieren als Eskalationsfaktoren berichtet.

Von den befragten Bürger:innen wurde der Eskalationspunkt mit der körperlichen Einwirkung, also der Anwendung von unmittelbarem Zwang gleichgesetzt. Überein-stimmungen zu den Interviews mit den Einsatzkräften ergaben sich dahingehend, dass gruppendynamische Prozesse von großer Bedeutung für den Ablauf eines Einsatzes sind. Gerade in Fällen, in denen ein Unverständnis gegenüber der polizeilichen Maßnahme bestand, baute sich ein Spannungsverhältnis auf. Auch das (wahrgenommene) Eindringen in den persönlichen Bereich (räumlich und körperlich) stellte für die Bürger:innen einen Eskalationsfaktor dar.[89] Des Weiteren wurde vorgetragen, dass das nicht transparente Vorgehen der Polizei einen wichtigen Eskalationsfaktor darstelle.

„Und dass die Polizei nicht transparent gearbeitet hat. Also ich glaube, wären die angekommen und hätten gesagt, vor allen Dingen in dem Wissen, wo sie jetzt gerade diese Maßnahme da durchführen wollen, nämlich direkt neben dem Pulk von ihnen sehr skeptisch gegenüberstehenden Leuten, da kann auch einer der Beamten hingehen und sagen: Ey, das ist eine Mordermittlung. Das einzige Anzeichen was wir bekommen haben ist, dass der Täter schwarz ist. Das ist halt scheiße, aber das ist halt irgendwie der einzige Weg, dass wir jemanden finden.“ (Bürger:in\20201216_pzi_b: 351)

Generell wurde der Kommunikation eine entscheidende Rolle zugesprochen. Wichtig war den Bürger:innen dabei eine Kommunikation auf Augenhöhe, die zudem deeskalierend wirke.

„Ja, ich glaube, das wäre total deeskalierend. Also allein, dass man wenn man jetzt weiß, da ist ein Konfliktpotential und man geht da halt kommunikativ rein und nicht abblockend und ihr wollt was Schlimmes von mir, natürlich läuft das anders.“ (Bürger:in\1612266834-20201216_pzi_b: 355)

7. Legitimation des eigenen Verhaltens

Angaben hinsichtlich der eigenen Legitimation ihrer Handlungen, machten die Polizeibeamt:innen in den Interviews nicht. Größtenteils schilderten sie lediglich die von den Bürger:innen angegebenen Hintergründe der Tat. Die Auswertung der Verfahrensakten hat gezeigt, dass Einsatzkräfte vor allem zur Legitimationsstrategie der Berufung auf höhere Instanzen[90] griffen, wonach nicht der eigene Wille maßgeblich für die Handlung ist (hier: Anwendung von unmittelbarem Zwang), sondern im Interesse einer höherstehenden Instanz gehandelt wird (hier: staatliche Gefahrenabwehr).

Bei den Beschuldigten ließen sich in der Gesamtbetrachtung differenzierte Legitimationsstrategien erkennen. Vor dem Hintergrund des Konsums berauschender Substanzen ist zunächst festzustellen, dass eine nachträgliche Rekonstruktion des eigenen Handelns wegen fehlender Erinnerungen nicht möglich war. Teilweise beschreiben sie ihre Handlungen als Notwehr. Eine weitere Rolle spielen affektive Überreaktionen durch Gefühle von Angst bzw. Überforderung.

„Und das war halt eine Situation, wo ich dann einfach letztlich einfach wahnsinnige Angst hatte und mich bedroht gefühlt habe. […] Und mich eben auch angegriffen gefühlt habe, körperlich. Und es dann eben auch zu Widerstandshandlungen gekommen ist. Und halt, ja, reflexartigem sich selbst schützen und dann auch wehren. [I]ch hab jetzt gar nicht […] gedacht, ich wende jetzt mal Gewalt gegen die Polizistinnen an. Sondern das war einfach total reflexartig in dieser Dynamik.“ (Bürger:in\1620380692-21200424_pzi_b: 87)

Reuevoll zeigten sich die Beschuldigten mehrheitlich im Rahmen der Verfahrensaktenanalyse. So kam es häufig zu Entschuldigungen während des Ermittlungsverfahrens oder in der Hauptverhandlung.

V. Die Gesetzesänderung im Diskurs mit den Expert:innen

Mit Expert:innen aus Polizei, Staatsanwaltschaft, Strafverteidigung und Richterschaft wurden schwerpunktmäßig Interviews über die Entwicklungstendenzen, Notwendigkeit und Ziele des Gesetzes sowie die Deliktsbearbeitung aus praktischer Sicht geführt.

1. Wahrnehmung der gesellschaftlichen Entwicklung hinsichtlich des Respekts und der Gewaltbereitschaft

Nahezu ausnahmslos nahmen sowohl Expert:innen der Polizei, Staatsanwaltschaft und Richterschaft eine steigende Respektlosigkeit gegenüber Polizeibeamt:innen oder staatlichen Institutionen wahr. Dabei lässt sich ein tendenziell niedrigschwellig und stark institutionszentriertes Respektverständnis identifizieren, das primär an formale Anerkennung staatlicher Autorität geknüpft wird. In der Folge wurden hierbei Handlungen, wie das Hinterfragen von Maßnahmen, bereits als respektlos eingeordnet.

Bei der Befragung der Strafverteidiger:innen kam es hingegen zu keiner einheitlichen Meinungsbildung. Die Ansichten divergierten teilweise stark im Hinblick auf die Beurteilung einer steigenden Respektlosigkeit sowie deren Ursachen. Ein Teil der Strafverteidiger:innen äußerte sich dahingehend, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen nicht als fehlender Respekt einzustufen seien. Als Begründung hierfür wurde auf den Ausnahmecharakter von Widerstandssituationen abgestellt. Vor diesem Hintergrund stellten einige Expert:innen in Frage, inwiefern bei Ausnahmesituationen, in denen sich die Täter:innen keine großartigen Gedanken über ihr Handeln machen, überhaupt von mangelndem Respekt die Rede sein könne. Als mögliche Ursachen dieser Entwicklung wurden beispielhaft die Erziehung oder aber die Herkunft einer Person heranzogen. Nach Ansicht eine:r anderen Expert:in würden skandalöse Ereignisse aus den Reihen der Polizei dafür sorgen, dass das Vertrauen in die Polizei sinke.

Andere Strafverteidiger:innen wiederum deuteten die den Täter:innen vorgeworfene Respektlosigkeit als Kritik an der Maßnahme und sahen in einer kritischen Äußerung in Bezug auf polizeiliches Verhalten vielmehr einen demokratischen Fortschritt als mangelnden Respekt. Es gehöre zu einer demokratischen Gesellschaft dazu, dass ein staatliches Organ, das Gewalt anwenden dürfe, auch besonders intensiv überprüft werden müsse. Vereinzelt konstatierten Expert:innen in diesem Zusammenhang auch, dass es sowohl den Bürger:innen als auch der Polizei an einem respektvollen Umgang miteinander mangele.

„Würde ich bejahen, weil ich glaube, dass das Gesetz tatsächlich den Gegensatz zwischen Polizei und Bürger verschärft. [Es] stellt die Polizei noch einmal anders dar oder fordert […] mehr Respekt zu haben, die Autorität der Polizei anzuerkennen und so weiter […]. Und ich glaube schon, dass es etwas macht, also ich glaube eher, dass es Feindbilder verstärkt, so würde ich es vielleicht formulieren wollen.“ (StrafverteidigerInnen\1609934831-20201113_stv-a: 143)

Bei der Wahrnehmung der Gewaltbereitschaft gelangten die Expert:innen zu keinem einheitlichen Ergebnis. Zunächst ließ sich feststellen, dass die Expert:innen, die sich zur Gewaltentwicklung gegenüber Rettungskräften äußerten, dieses Phänomen als absolutes Novum empfanden und aufgrund des nahezu ausnahmslos wahrgenommenen Anstiegs der Gewalt auch die Gesetzesentwicklung als angemessen betrachteten. Anders erfolgte die Beurteilung jedoch, wenn es sich um Polizeibeamt:innen als Opfer handelte.

Das Gros der Expert:innen aus der Polizei nahm sowohl einen Zuwachs an gewalttätigen Handlungen als auch eine zunehmende Intensität der Angriffe wahr. Einer Ansicht nach seien bei körperlichen Auseinandersetzungen nun auch vermehrt Waffen im Gebrauch. Nur vereinzelt vertraten Polizeibeamt:innen eine abweichende Position und lehnten dabei grundsätzlich einen Anstieg hinsichtlich der Quantität ab.

Auch der Großteil der Richter:innen nahm eine steigende Anzahl an Verfahren, insbesondere im Bereich von Unterbringungssachen und im Umgang mit Polytoxikomanen wahr. Einige Expert:innen vermerkten dabei zudem ein gesteigertes Aggressionspotenzial. Interessant erschien auch, dass einige Richter:innen ihre eigene Einordnung reflektierten und betonten, dass die aufgezeigte Entwicklung zugleich aus einem veränderten Anzeigeverhalten resultieren könne.

Auffällig war weiterhin, dass einige Richter:innen versuchten, den Wandel auf gesellschaftliche Ereignisse, wie die Corona- oder sog. Flüchtlingskrise zurückzuführen. Erstere habe beispielsweise bei einigen Bürger:innen eine allgemeine Unzufriedenheit mit staatlichen Maßnahmen hervorgerufen. Bei letzterem wurde betont, dass in den Herkunftsländern der Geflüchteten oftmals ein anderes Bild und Verhältnis zur Polizei bestehe. Die Expert:innen problematisierten, dass in diesen Ländern ein eher von Gewalt geprägtes Verhältnis bestehe und auch weibliche Amtsträger:innen nicht anzutreffen seien.

Innerhalb der Gruppe der Vertreter:innen der Staatsanwaltschaft ließ sich ebenfalls keine klare Tendenz feststellen. Ein Teil der Staatsanwält:innen sah keinen Anstieg der Quantität und Qualität der Gewalt. Andere wiederum sahen eine Zunahme hinsichtlich beider Aspekte, auch im Rahmen der Jugendkriminalität, während andere nur einen Anstieg in Bezug auf die Quantität oder die Qualität registrierten. Ein interessanter Aspekt, der herangetragen wurde, ist die wahrgenommene zunehmende Gewaltbereitschaft von Frauen.

Ein Anstieg in puncto zunehmender Begehung von Widerstandstaten wurde demgegenüber von den befragten Strafverteidiger:innen nicht verzeichnet. Unter Bezugnahme auf Versammlungskontexte verwiesen sie darauf, dass im Vergleich zu früher weniger gewalttätig agiert werde. Andere Expert:innen aus diesem Lager erklärten sich eine wahrgenommene Zunahme von Gewalt gegenüber Polizeibeamt:innen nicht anhand eines zunehmend delinquenten Verhaltens, sondern führten diese wie die Richter:innen auf ein verändertes Anzeigeverhalten der Beamt:innen zurück.

„Ich persönlich gehe davon aus, aber das ist tatsächlich auch eine persönliche Annahme, dass sich insgesamt das Anzeigeverhalten verändert hat. Dass also seitens der einzelnen Beamten auch sensibler mit dem Thema umgegangen wird und dass bei möglicherweise insbesondere bei kleineren Verfehlungen tatsächlich die Schwelle, hier eine Anzeige zu erstatten, etwas gesunken ist.“ (StrafverteidigerInnen\1612266490-20210115_stv: 7-9)

2. Notwendigkeit der Neuregelung

Die Polizeibeamt:innen standen der Gesetzesänderung überwiegend positiv gegenüber und sahen eine klare kriminalpolitische Notwendigkeit der Neuregelung. Als Hauptargument wurde jedoch keine Regelungslücke angeführt, sondern ein wahrgenommenes Defizit hinsichtlich strafrechtlicher Konsequenzen im Sinne der Verfolgung und der ausgeurteilten Strafhöhen bei entsprechenden Sachverhalten beschrieben, die Widerstandshandlungen und tätliche Angriffe zum Gegenstand haben. Eine wiederkehrende Argumentationslinie, die dominierte, lässt sich in folgendem Zitat sehr deutlich veranschaulichen:

„Ich weiß gar nicht, ob sie zwingend notwendig gewesen ist. Grundsätzlich begrüße ich sie, aber vielleicht könnte man auch sagen, dass es ein Problem in der Rechtsanwendung gewesen ist, denn wir hatten ja auch vorher eigentlich schon Vorschriften, die Gewalt oder Widerstand gegenüber Polizeibeamten dann oft unter Strafe gestellt hat und vielleicht war es auch eher ein Problem der Rechtsanwendung, was wir oftmals erlebt haben, dass halt Delikte zum Nachteil von Polizeibeamten unbestraft geblieben sind.“ (PolizeibeamtInnen\1609940193-20200623_e_pol: 7)

Das Bestehen etwaiger Strafbarkeitslücken vor der Gesetzesänderung wurde von den Polizeibeamt:innen verneint. Alle relevanten Fallgestaltungen seien bereits vor der Novellierung von den Vorschriften der Körperverletzungsdelikte nach den §§ 223 ff. StGB als auch durch die Sondervorschriften der §§ 113 ff. StGB erfasst gewesen. Aus gleichem Grund zweifelten auch die Staatsanwält:innen und Strafrichter:innen an der kriminalpolitischen Notwendigkeit der Gesetzesänderung. Vereinzelt sahen sie einen Mangel darin, dass die schon bestandenen Strafrahmen zumindest bei schwerwiegenden Delikten hätten besser ausgeschöpft werden müssen. Andere hielten dem jedoch entgegen, dass es „nur wenig Gerichte [gibt], bei denen man die Befürchtung haben muss, dass sie Delikte gegen Polizeibeamte grundsätzlich als Bagatellen ansehen.“[91]

Hinsichtlich der Sanktionen wurde von einigen Polizeibeamt:innen hervorgehoben, dass es ein „Vorteil“[92] sei , dass die Einführung der Mindestfreiheitsstrafe bei tätlichen Angriffen die Verhängung einer Geldstrafe nun zumindest erschwere. Unter den Verterter:innen der Staatsanwaltschaft divergierten die Sichtweisen. Befürworter:innen erklärten, dass die Verhängung von Freiheitsstrafen aufgrund der angedrohten Mindestfreiheitsstrafe in Fällen, in denen „die tätliche Gewalt im Vordergrund gestanden habe einfacher und schneller“[93] erfolgen könne, während Kritiker:innen das Strafmaß für „oftmals überzogen“[94] bzw. „nicht angezeigt“[95] bei Sachverhaltskonstellationen hielten, „in denen [mit Blick auf [die] eingetretenen Verletzungsfolgen auf Seiten der eingesetzten Kräfte] gar nicht viel passiert“,[96] wodurch „dem Staatsanwalt und somit auch dem Gericht die Gelegenheit genommen [wird], da mit mehr Augenmaß drauf zu gucken.“[97] Gleicher Meinung waren auch die Strafrichter:innen.[98]

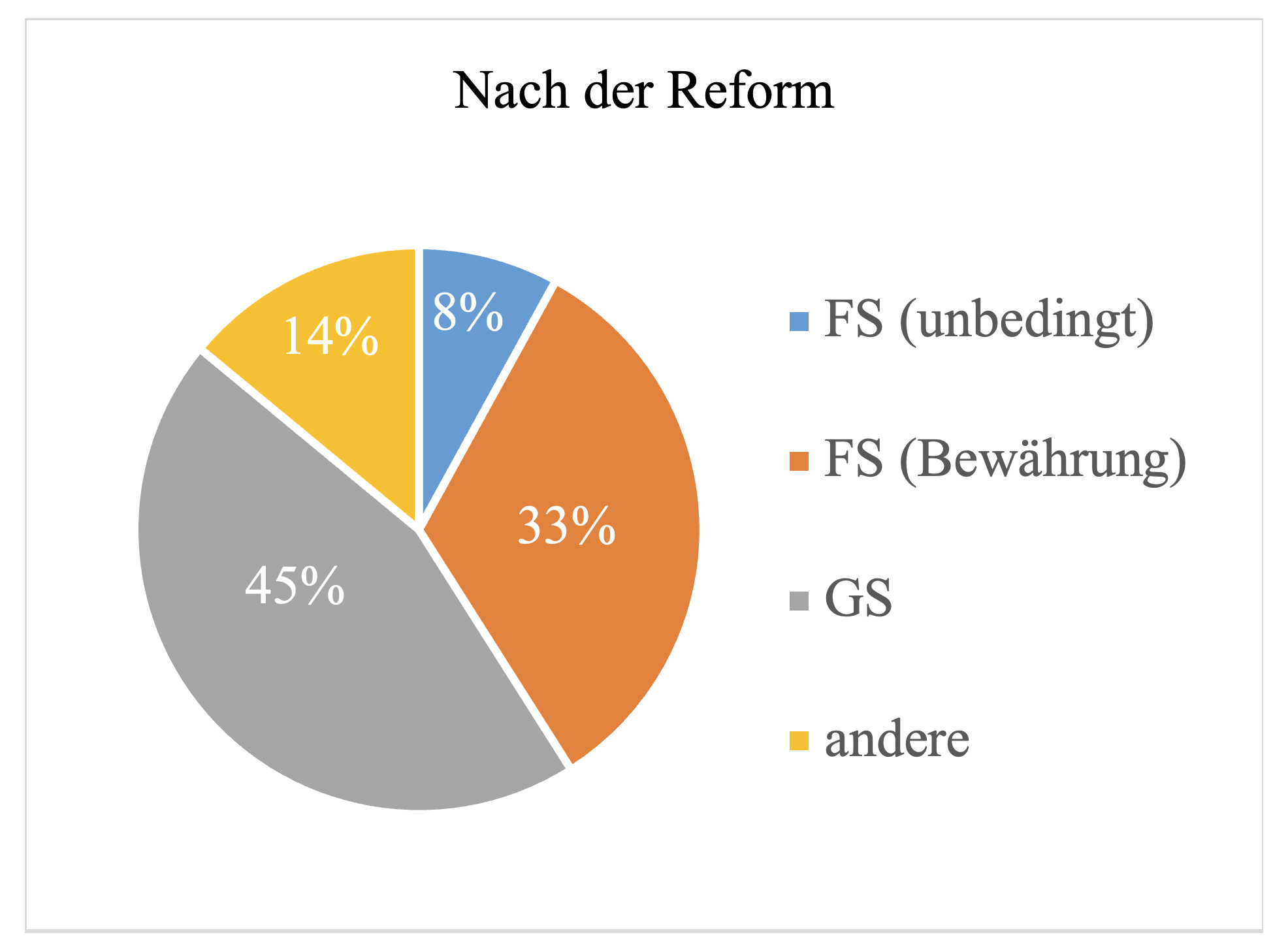

Die befragten Polizeibeamt:innen führten als weiteres Hauptargument für die Gesetzesänderung vielfach die besondere Schutzbedürftigkeit von Einsatzkräften an. Sie führten dies unter anderem auf die proklamierte Zunahme der „Anzahl der tätlichen Angriffe beziehungsweise der Widerstandshandlungen“[99] und damit korrespondierend „die Tendenz […] zu einem respektlosen Umgang mit Einsatzkräften oder mit Rettungskräften“[100] im Allgemeinen zurück. Diese Zunahme des Fallaufkommens wurde dabei in den Zusammenhang mit der gesetzgeberischen Intention „eine[r] Erhöhung oder Wiederherstellung des Respekts vor der Arbeit von Einsatz- und Rettungskräften“[101] gesetzt. Ein Teil der Staatsanwält:innen bemängelten, dass Einsatzkräfte der Polizei „keinerlei Respekt in der Bevölkerung genießen und ständig beleidigt und angegangen werden“[102]. In diesem Zusammenhang hoben einige die Rolle der Rettungskräfte, bei denen ein Anstieg von „Tätlichkeiten“[103] beklagt wurde, besonders hervor.