von Dr. Nicole Bögelein und Dr. Frank Wilde

Abstract

Die Beförderungserschleichung ist, spätestens seitdem der Rechtsausschuss des Bundestages im Juni 2023 darüber debattierte, wieder in der politischen Diskussion. Im Kern des Diskurses steht die Frage der Entkriminalisierung. Dieser Text errechnet, wie viel es den Staat kostet, den Straftatbestand zu verfolgen. Wir beziehen dabei Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichte und Justizvollzugsanstalten ein. Am Ende steht eine Zahl von rund 114 Millionen Euro. Auf dieser Basis werden Alternativen diskutiert und auch die Probleme aufgezeigt, die eine Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit mit sich bringen könnte: Sie könnte zu deutlich mehr Erzwingungshaft – also weiterhin einer Inhaftierung wegen Fahrens ohne Fahrschein – führen.

Fare evasion has been back in the political discussion at least since the Bundestag’s Legal Affairs Committee debated it in June 2023. The discourse evolves around the question of decriminalization. This paper assesses how much it costs the state to prosecute the offense. We include police, public prosecutors, courts and prisons. The final figure is around 114 million euros. We then discuss alternatives and also point to the problems that a downgrading to a misdemeanor could entail: It would lead to significantly more coercive detention – and thus mean continued imprisonment for fare evasion.

I. Viele Unbekannte: Wie aufwändig ist der Straftatbestand § 265a StGB?

Am 19. Juni 2023 diskutierte der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages über den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs zur Straffreiheit für Fahren ohne Fahrschein auf Antrag der Fraktion Die Linke.[1] In der Debatte wurde festgestellt, dass bundesweite Statistiken darüber fehlen, welchen Aufwand die Justiz und der Justizvollzug betreiben, weil das Fahren ohne Fahrschein (FoF), auch Erschleichen von Leistungen, § 265a StGB, eine Straftat ist. Denn jede:r, der oder die ohne Ticket den öffentlichen Personennahverkehr oder den Fernverkehr nutzt, begeht eine Straftat. Befragt man Jugendliche, so gibt rund ein Viertel an, in den vergangenen 12 Monaten mindestens einmal ohne Ticket öffentliche Verkehrsmittel genutzt zu haben; im Laufe des Lebens haben es sogar mehr als ein Drittel einmal gemacht.[2] Befragte Erwachsene geben zu 23 % an, dass sie gelegentlich ohne Fahrschein fahren.[3] Damit ist es eines der verbreitetsten Delikte – und zugleich ist der Betrag, um den es hier geht, relativ gering. In vielen Großstädten kostet ein Ticket für das Stadtgebiet im Jahr 2023 rund 3,20 Euro.

Dieser Text setzt es sich daher zum Ziel, die Debatte um Zahlen anzureichern. Im Folgenden tragen wir zusammen, welchen finanziellen Aufwand die justizielle Verarbeitung von Delikten wegen § 265a verursacht. Damit soll die politische Diskussion über eine mögliche Reform von § 265a StGB mit Fakten angereichert werden. Der Text folgt in der Gliederung der Verarbeitung des Deliktes und beginnt beim Aufwand der Verkehrsbetriebe für Kontrollen und Verfolgung von Personen, die ohne Fahrschein fahren. Schließlich berechnen wir den Aufwand für Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichte und Justizvollzug. Zu Beginn arbeiten wir die Besonderheit und Genese der Norm auf und reflektieren eine mittlerweile weniger gebräuchliche Begrifflichkeit kurz.

II. Der Straftatbestand § 265a StGB

I. Inhalt der Norm

Der § 265a StGB besagt in Absatz 1:

„Wer die Leistung eines Automaten oder eines öffentlichen Zwecken dienenden Telekommunikationsnetzes, die Beförderung durch ein Verkehrsmittel oder den Zutritt zu einer Veranstaltung oder einer Einrichtung in der Absicht erschleicht, das Entgelt nicht zu entrichten, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft (…).“

Die Norm umfasst also nicht nur die hier diskutierte Beförderungserschleichung, sondern weitere Leistungen, die erschlichen werden können. Was ist aber genau damit gemeint?

Nach der Rechtsprechung des BGH wird eine Beförderungsleistung im Sinne des § 265a Abs. 1 StGB dann erschlichen, „wenn der Täter ein Verkehrsmittel unberechtigt benutzt und sich dabei allgemein mit dem Anschein umgibt, er erfülle die nach den Geschäftsbedingungen des Betreibers erforderlichen Voraussetzungen“ (Leitsatz 1).[4] Dabei ist es nicht notwendig, dass er oder sie vorhandene Sicherheitsvorkehrungen oder regelmäßige Kontrollen umgehen muss.[5] Vielmehr verweist der Begriff des „Erschleichens“ auf „die Herbeiführung eines Erfolges auf unrechtmäßigem, unlauterem oder unmoralischem Wege“ und enthält „allenfalls ein ‚täuschungsähnliches‘ Moment“[6]

2. Entstehungsgeschichte

Der BGH sieht sich dabei im Einklang mit der Entstehungsgeschichte der Norm. Die Vorschrift wurde in der Strafgesetznovelle 1935 in das Strafgesetzbuch eingefügt, um eine Lücke zu schließen. Die bis dahin allein für Betrug vorgesehene Norm des § 263 StGB hatte als Bedingung, dass die Tatbestandsmerkmale der „Täuschung“ oder der „Irrtumserregung“ auf eine natürliche Kontrollperson bezogen sein mussten, die bei einer realen Kontrollsituation tatsächlich betrogen werden musste.[7] Bei der zunehmenden Bedeutung von Massenleistungen im Verkehr und anderen Bereichen traf dies aber nicht mehr zu, so dass erstmalig 1908 das RG eine Person freisprechen musste, bei der zwar festgestellt werden konnte, dass sie über keinen gültigen Fahrschein verfügte – ihr konnte aber nicht nachgewiesen werden, dass sie hierfür eine:n Bahnmitarbeiter:in getäuscht hatte. Seitdem wurde eine neue Strafvorschrift gefordert. Im Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches findet sich in den 1920er Jahren dann auch der entsprechende Entwurf zum „Erschleichen freien Zutritts“. Die Strafrechtsreform kam vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten nicht zum Ende. Erst 1935 wurde die Vorschrift des heutigen § 265a StGB zum Gesetz. Konkreter Anlass war in diesem Fall nicht die Beförderungserschleichung, sondern der Missbrauch eines Münzfernsprechers. Der Automatenmissbrauch galt in dieser Zeit als die „häufigste und volkswirtschaftlich gefährlichste Art der Leistungserschleichung“.[8] Das RG hatte in einer Entscheidung am 18.12.1934 festgehalten, dass die missbräuchliche Nutzung eines Münzfernsprechers durch das Einwerfen einer Falschmünze nicht als Betrug zu werten sei, da Automaten über kein Vorstellungsvermögen verfügen, das man täuschen könne. Die Reichspost versuchte diese Nachricht noch in den Tageszeitungen zu verhindern, um keine Nachahmer anzuregen. Damit scheiterte sie aber, so dass sich der Gesetzgeber schon vor der geplanten Änderung des Strafgesetzbuches entschied, die oben genannte Novelle zu erlassen.[9]

Der § 265a StGB wurde also nicht aufgrund drängender Probleme mit der Beförderungserschleichung eingeführt, vielmehr ging es um den Missbrauch von Münzfernsprechern. Mittlerweile gibt es keine Telefonzellen mehr, stattdessen hat die Beförderungserschleichung die anderen Tatbestände nahezu verdrängt. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) umfasste sie im Jahr 2021 99 % der Fälle des § 265a StGB.[10]

3. Gründe für die strafrechtliche Verfolgung

Aus strafrechtlicher Perspektive wird für die Kriminalisierung des FoF argumentiert, dass es sich hierbei einerseits um eine Rechtsgutverletzung handele: Eine Leistung wird auf Kosten des Vermögens und der laufenden Kosten des Leistungserbringers bzw. der Leistungserbringerin erschlichen. Da die fehlenden Einnahmen der Verkehrsbetriebe durch diejenigen, die ihr Ticket zahlen bzw. durch Leistungen der Steuerzahlenden aufgefangen werden muss, handelt es sich andererseits um ein „gemeinschaftsschädliches“ Verhalten, wenn Einzelne versuchen auf Kosten anderer „einfach durchzukommen“. Dies sollte dann auch, insbesondere im Wiederholungsfall, strafrechtlich verfolgt werden.[11]

Insbesondere die Verkehrsbetriebe haben ein großes Interesse an der strafrechtlichen Verfolgung, um so den Druck auf die Nichtzahler:innen zu erhöhen. In ihrer Stellungnahme für die o.g. Anhörung erläuterte der Verband der Verkehrsunternehmen, man hielte eine Abschaffung des Straftatbestandes für ein gefährliches Signal und prognostizierte einen deutlichen Anstieg derjenigen, die ohne Fahrschein fahren. Der Verband bezifferte den jährlichen Schaden auf 250 bis 300 Millionen Euro – ohne allerdings zu erklären, wie man auf diese Zahl kommt.[12] Nach einer Abschaffung könne zusätzlich der Eindruck entstehen, „nunmehr ohne spürbare Konsequenzen Schwarzfahren zu können“.[13] Die Folge wäre ein deutlicher Anstieg der Missbrauchsquote, deren Schaden der ehrliche Fahrgast oder die öffentliche Hand zu tragen habe.[14] Mit einem solchen generalpräventiven Blickwinkel begründet auch die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur „Prüfung alternativer Sanktionsmöglichkeiten – Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen gemäß § 43 StGB“ ihr Votum gegen eine Entkriminalisierung.[15]

4. Kritik am § 265a StGB

Gegenüber diesen Argumenten wird seit Jahrzehnten für eine Entkriminalisierung des FoF geworben.[16] Insbesondere, weil die Beförderungserschleichung als Massendelikt eine erhebliche Zahl an strafrechtlicher Verfolgung auslöst. Im Jahr 2020 erfolgten allein 6 % der Verurteilungen nach allgemeinem Strafrecht aufgrund des Deliktes Erschleichen von Leistungen.[17] Diese Masse bindet Leistungen der Strafjustiz für ein Delikt, welches laut OLG Brandenburg „an der untersten Grenze desjenigen Bereichs menschlichen Verhaltens [liegt], den die Rechtsordnung mit Strafe bedroht“.[18] Gleichzeitig ist Fahren ohne Fahrschein dasjenige Delikt, bei welchem die Geldstrafe am häufigsten in eine Ersatzfreiheitsstrafe mündet. Jede siebte Person, die wegen § 265 a zu einer Geldstrafe verurteilt wird, tritt eine Ersatzfreiheitsstrafe an; bei Diebstählen ist es jede achte und bei Steuerdelikten gar nur jede 43.[19] Die härteste Sanktion des deutschen Strafrechts, die Freiheitsstrafe, wird also regelmäßig wegen des kleinsten Delikts vollzogen.[20]

Diese Praxis wird aus verschiedenen Gründen kritisiert. Erstens wird in Frage gestellt, ob die Beförderungserschleichung überhaupt als Straftat zu werten sei. Strafrecht und insbesondere die Freiheitsstrafe sollte nur als „ultima ratio“, als letztes Mittel, zum Zuge kommen. Die Tatbegehung des „Erschleichens“ erfordere aber nur eine „äußerst geringe kriminelle Energie“ und verursache nur einen sehr geringen Schaden.[21] Die Beförderungserschleichung sei allenfalls, so bspw. der Gesetzentwurf von Bündnis90/Die Grünen, als Ordnungswidrigkeit zu bewerten, wie auch das Falschparken.[22] Andere sehen selbst diese Androhung als nicht notwendig, da, wie im Gesetzentwurf der Linken vorgesehen, die Verkehrsbetriebe ja freiwillig auf Einlasskontrollen verzichten würden und das erhöhte Beförderungsentgelt als Androhung ausreiche.[23] Zweitens treffe diese Norm insbesondere sozial Schwache.[24] Diese hätten Schwierigkeiten sich die Tickets zu leisten, seien aber gleichzeitig auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Auch könnten sie, wenn sie sich bereits das Ticket nicht leisten können, auch nicht das erhöhte Beförderungsentgelt der Verkehrsbetriebe entrichten. Sie treffen also zusätzliche negative Folgen, unabhängig von der Kriminalisierung: So reichen die Verkehrsbetriebe bei Nichtzahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes (60 EUR) die Forderung an Inkassounternehmen weiter. Solche Verfahren sind kostspielig und erhöhen die Kosten schnell um 50 % (siehe unten). Drittens wird die Verhältnismäßigkeit in Frage gestellt. Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichte und Justizvollzug müssen sich mit dem Massendelikt Fahren ohne Fahrschein beschäftigen, und setzen dabei wertvolle Ressourcen ein,[25] die folglich bei der Verfolgung schwerer Kriminalität und bei der Resozialisierung von Menschen, die schwere Straftaten begangen haben, fehlen.

Bereits 1993 brachte der Bundesrat einen Gesetzentwurf ein, in dem die Entkriminalisierung der (einfachen) Beförderungserschleichung und Herabstufung zu einer Ordnungswidrigkeit gefordert wurde.[26] Es folgten weitere Gesetzentwürfe und Vorschläge von Reformkommissionen, von denen jedoch keine eine Änderung des § 265a StGB erreichte. Zuletzt formulierte die Justizminister:innenkonferenz den Beschluss, dass sich die Justizminister:innen einig seien, dass „hinsichtlich des Fahrens ohne Fahrschein Beratungsbedarf“ bestehe (TOP II.23). Die Amtschef:innen der Justizministerien des Bundes und der Länder sollen sich der Thematik annehmen (1./2. Juni 2022). Auch die aktuelle Bundesregierung hat unter dem Stichwort „Entrümpelung des Strafrechts“ angekündigt, den Straftatbestand zu überprüfen. Justizminister Marco Buschmann äußerte sich hierzu klar: „Das Fahren ohne Fahrschein gehört nicht ins Sanktionenrecht, sondern wird im Rahmen der (…) geplanten Reform des besonderen Teils des Strafgesetzbuches überprüft werden“.[27]

5. Anmerkung zur Begrifflichkeit

Apostel zeichnet die Diskussion nach, inwiefern der „gebräuchliche Begriff des ‚Schwarzfahrens‘ einen rassistischen Hintergrund aufweist“.[28] Im Jahr 2012 setzte sich ein Münchener Stadtrat dafür ein, den Begriff zu ersetzen. Die Münchner Abendzeitung holte wissenschaftlichen Rat ein und beschrieb die Argumentation als „haltlos und hochgradig lächerlich“. Sprachforschende würden in „schwarz“ ein Synonym für illegal sehen. Alternativ könnte der Begriff auf den jiddischen Ausdruck „shvarts“ zurückgehen, der „Armut“ bedeutet. Dann wären die Menschen, die ohne Fahrschein fahren, also diejenigen, die zu wenig Geld für ein Ticket hätten. Der Arbeitskreis Panafrikanismus München e.V. hält den Begriff in seiner Verwendung für rassistisch, da Schwarz hier mit einer negativen Sache verbunden sei – genau wie bei Schwarzarbeit oder Schwarzsehen. Damit werde Schwarz negativ konnotiert, das Gegenteil weiß stehe für Reinheit und Unschuld. Wir nutzen die gebräuchlichen Termini „Fahren ohne Fahrschein“, „Erschleichen von Leistungen“ oder „Beförderungserschleichung“.

III. Ablauf eines Falles von Fahren ohne Fahrschein

Wie aber gelangt ein Fall von Fahren ohne Fahrschein für gewöhnlich in den Zuständigkeitsbereich der Justiz? Zunächst wird eine Person ohne Fahrschein durch eine:n Kontrolleur:in angetroffen. Die Verkehrsbetriebe registrieren dies in ihren Daten, wird die Person binnen eines bestimmten Zeitraums wiederholt auffällig, leiten sie die Verfahren an die Polizei.[29] Bspw. ist aus Berlin bekannt, dass die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Anzeige erstatten, wenn, „mindestens drei Vorgänge von erhöhtem Beförderungsentgelt binnen eines Jahres bei einer Person festgestellt wurden“.[30] Die Polizei prüft nach Eingang die Personalien, informiert die beschuldigte Person über die Anzeige und bietet die Möglichkeit zur Stellungnahme. Nach einer kurzen Frist wird die Anzeige mit oder ohne Stellungnahme an die Staatsanwaltschaft weitergereicht. Diese legt schließlich einen Vorgang an, zieht sich einen Auszug aus dem Bundeszentralregister (BZR) und entscheidet u.a. auf dieser Basis, ob der Fall verfolgt oder eingestellt wird. Handelt es sich um eine erste Straftat, so wird das Verfahren in aller Regel eingestellt. Ist die Person dagegen wiederholt auffällig, dann wird zumeist ein Verfahren eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft kann entweder einen Antrag auf Strafbefehl stellen, d.h. sie schlägt nach Aktenlage eine Strafe vor. Stimmt das Gericht dieser zu, wird die Strafe dem/der Verurteilten dann per Brief mitgeteilt. Wenn hingegen Anklage erhoben wird, wird der/die Angeklagte zur Verhandlung geladen. Egal auf welchem Weg die Verurteilung geschieht, werden die Akten in jedem Fall an die Vollstreckungsabteilung der Staatsanwaltschaft geleitet. Im Falle einer Freiheitsstrafe wird von dort die Ladung versandt. Im Falle einer Geldstrafe erhält die verurteilte Person eine Zahlungsaufforderung. Kommt sie dieser nicht nach, folgt eine Mahnung, ggf. wird ein:e Gerichtsvollzieher:in eingeschaltet. Bleiben alle Versuche, das Geld zu erhalten, erfolglos, so wird schließlich zur Ersatzfreiheitsstrafe geladen. Im Falle eines Vermeidungsversuchs kommt ggf. eine Vermittlungsstelle für freie Arbeit ins Spiel. Alternativ können Ratenzahlungen geleistet werden. Bleibt die Tilgung aus und die Person stellt sich nicht bei einer JVA, so erlässt die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl und die Polizei holt sie zuhause ab.[31] Ist die Person nicht anzutreffen, so bleibt der Haftbefehl bestehen und ggf. werden geraume Zeit später bei einer zufälligen Personenkontrolle Polizist:innen auf die ausstehende Ersatzfreiheitstrafe aufmerksam. Dann nehmen sie die Person fest und liefern sie bei der nächstgelegenen Justizvollzuganstalt (JVA) ab. Dort wird sie aufgenommen, ggf. ist eine Ausnüchterung unter medizinischer Überwachung notwendig. Wenn die nächste JVA nicht die zuständige war, fällt möglicherweise noch ein Transport in die zuständige JVA an.

Am Verlauf wird deutlich, wie viele Institutionen und Personen beteiligt sind, wie viele Aktennotizen angelegt werden und wie lange sich ein Verfahren hinziehen kann. Eine Studie berechnete die Nettotilgungsdauer von Geldstrafen, also wie lange es real dauerte, bis ein Tagessatz getilgt war. Die Aktenanalyse untersuchte unterschiedlichen Delikte, nicht nur das Fahren ohne Fahrschein. Im schlechtesten Fall dauerte es fast 20 Tage bis ein einzelner Tagessatz getilgt war – in einem untersuchten Fall dauerte es aufgrund der Anzahl der Tagessätze etwas mehr als 1.000 Tage, also fast drei Jahre, bis die Geldstrafe getilgt war.[32]

IV. Die Verkehrsbetriebe – Forderungen und Anzeigeverhalten

1. Die Strafe vor der Strafe: Das erhöhte Beförderungsentgelt

In der Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen § 9 ist das erhöhte Beförderungsentgelt geregelt. Ein Fahrgast muss es bezahlen, wenn er oder sie sich 1. „keinen gültigen Fahrausweis beschafft hat, 2. sich einen gültigen Fahrausweis beschafft hat, diesen jedoch bei einer Überprüfung nicht vorzeigen kann, 3. den Fahrausweis nicht oder nicht unverzüglich im Sinne des § 6 Abs. 3 entwertet hat oder entwerten ließ oder 4. den Fahrausweis auf Verlangen nicht zur Prüfung vorzeigt oder aushändigt.“ Das erhöhte Beförderungsentgelt von 60 EUR kann sich auf 7 EUR reduzieren, wenn binnen einer Woche der Fahrschein, der zum Zeitpunkt der Kontrolle vorhanden war, nachgewiesen wird (Abs. 3). Die Verkehrsbetriebe übergeben bei Nichtzahlung den Fall an ein Inkassounternehmen, um das Geld einzutreiben. Dabei summieren sich schnell hohe Mahn- und Inkassogebühren. Nach bereits vier Wochen steigt der Betrag von 60 EUR um 50 % auf 90 Euro. Zudem erfolgen Meldungen und Einträge bei der Schufa, welche dann die Kreditwürdigkeit der Betroffenen herabstuft. Das erschwert die Teilnahme an Warenverkehr und die Suche nach Wohnraum deutlich. Der wichtigste Satz für die Frage der Bezahlung ist dieser: „Eine Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren bleibt unberührt.“ Das erhöhte Beförderungsentgelt ist also unabhängig davon, ob eine weitere Strafverfolgung angeregt wird oder nicht.

2. Anfallender finanzieller Aufwand für die Verkehrsbetriebe

Zwischen dem 1. Juni 2022 bis 31. August 2022 wurden bei der Berliner S-Bahn und der BVG insgesamt 3.281 Strafanträge bei der Staatsanwaltschaft gestellt.[33] Legt man den Preis für einen Einzelfahrschein in Berlin Stand August 2023 zugrunde, so betrug der Schaden, der durch die 3.281 Fälle entstanden war:

3 (weil Anzeige erst beim dritten Mal) x 3,20 EUR x 3.281 Fälle = 31.497,60 EUR.

Demgegenüber stehen Einnahmen durch das erhöhte Beförderungsentgelt von

3 x 60,00 EUR x 3.281 Fälle = 590.580,00 EUR.

Die Differenz aufseiten der Verkehrsbetriebe beliefe sich auf ein Plus von

590.580,00 EUR – 31.497,60 EUR = 559.082,40 EUR

Dabei handelt es sich um den Betrag, den die Verkehrsunternehmen einnehmen nach Abzug des Schadens. Freilich ist das zu kurz gesprungen. Die Verkehrsbetriebe begründen das erhöhte Beförderungsentgelt mit den Kosten für die Kontrolleur:innen: „Die durch das erhöhte Beförderungsentgelt generierten Erlöse unterliegen den marktüblichen Forderungsausfällen und decken die Kosten der S-Bahn Berlin GmbH im Rahmen der Verfolgung der Beförderungserschleichung.“[34] Beispielhaft decken im öffentlichen Nahverkehr in Berlin durch S-Bahn und BVG die Einnahmen die Kosten der Kontrolle.[35] Weit mehr, die Einnahmen übersteigen die Kosten und die BVG hat in den Jahren 2010 bis 2014 jährlich im Durchschnitt über 800.000 EUR eingenommen, da Inkassounternehmen ca. 40-50 % des erhöhten Beförderungsentgeltes realisieren (2011-2014). Täglich sind dafür bis zu 220 Kontrolleur:innen im Einsatz (2013/2014).

3. Städte verzichten auf Anzeige

Die Verkehrsbetriebe müssen keine Anzeige erstatten, die Staatsanwaltschaft wird wiederum ohne Anzeige nicht tätig. Somit können die Verkehrsbetriebe die Entkriminalisierung vorantreiben. Diesen Weg gehen diverse Städte, nämlich Bremen, Bremerhaven und Düsseldorf: Hier werden keine Anzeigen aufgrund Fahrens ohne Fahrschein mehr gestellt.[36] Damit haben die Verkehrsbetriebe, bzw. die zuständigen Stadträte der oft städtischen Unternehmen, dort de facto das Fahren ohne Fahrschein als Straftat abgeschafft. Das erhöhte Beförderungsentgelt wird weiterhin fällig und von den Betrieben auch eingesammelt. Damit bleibt lediglich die zivilrechtliche Seite, also die Rechnung, die die Verkehrsbetriebe gegenüber dem Fahrgast geltend machen – die 60 EUR – bestehen.

V. Finanzieller Aufwand des Verfolgens einer Straftat in einem Jahr

Im Folgenden stellen wir im Einzelnen dar, welche Kosten innerhalb der Strafverfolgung an welcher Stelle anfallen. Um dies zu ermöglichen, errechnen wir den jährlichen zeitlichen Bedarf, der für die Verfolgung anfällt, in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) und multiplizieren diese mit den Kosten für eine entsprechende Stelle pro Jahr.

1. Was kostet ein:e Beamtin im Jahr?

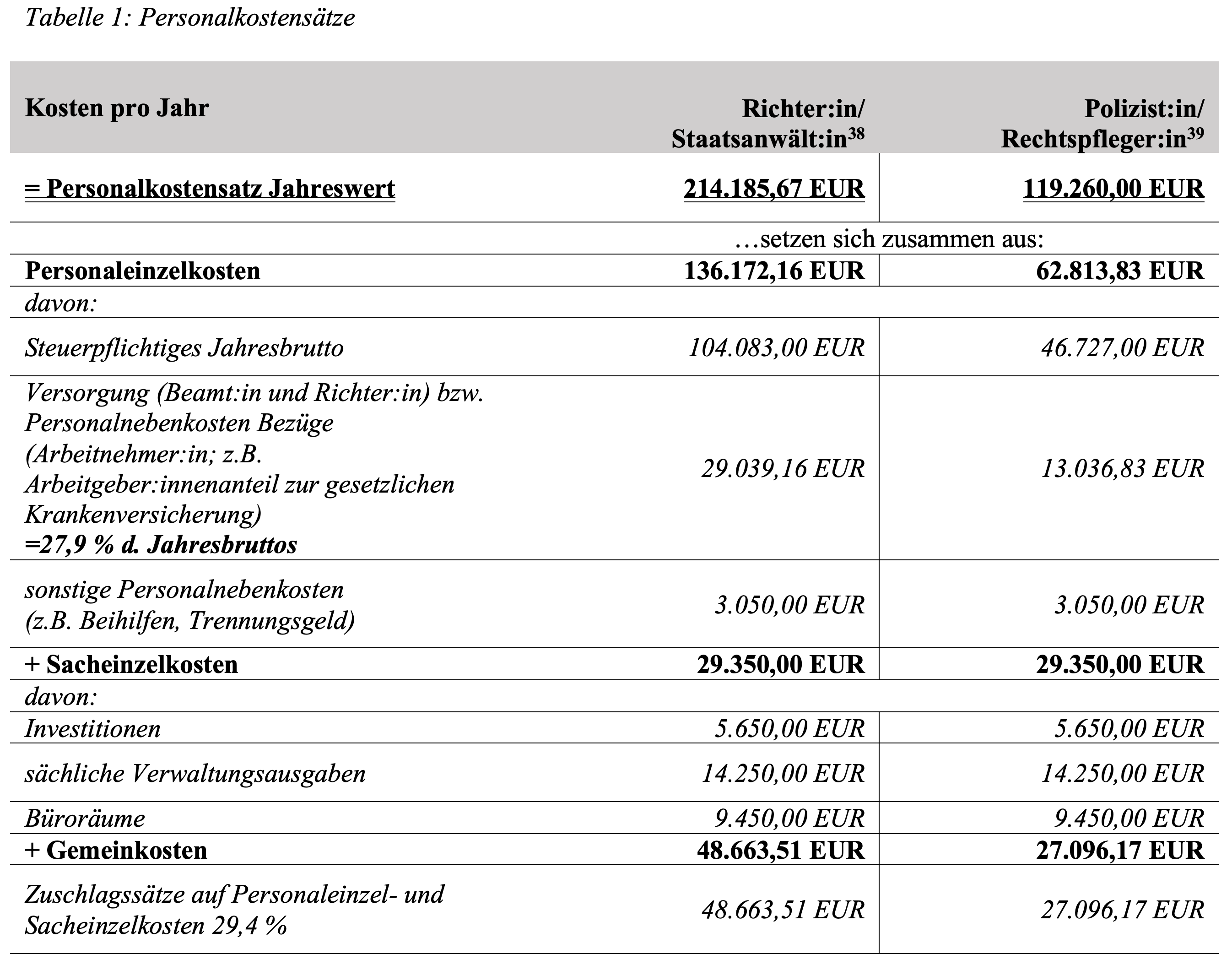

Da es im vertretbaren Rahmen nicht leistbar wäre, mit 16 Besoldungen der Länder zu arbeiten, legen wir die Kosten für den Bund zugrunde.[37] Wir gehen dabei von den Durchschnittsgehältern und den zusätzlichen Kostenfaktoren aus, die das Bundesfinanzministerium als Personal- und Sachkosten in der Bundesverwaltung für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Kostenberechnungen angibt, siehe Tabelle 1.

Für die hier relevanten Berufsgruppen sind dies:[38][39]

2. Polizei: Anzeigenaufnahme und Prüfung der Personalien

Im Jahr 2022 wurden laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) 133.915 Fälle wegen Erschleichens von Leistungen der Polizei gemeldet – hiervon 131.719 Fälle aufgrund von Beförderungserschleichung. Alle Taten, bei denen ein:e Tatverdächtige:r namentlich ermittelt werden kann, gelten als aufgeklärt und werden an die Staatsanwaltschaft übermittelt, 2022 waren das 130.053 Fälle.[40] Die sehr hohe Aufklärungsquote von 99 % liegt schlichtweg daran, dass in so gut wie allen Fällen mit der Anzeige die/der Täter:in mitgeliefert wird. 2022 wurden den 130.053 Fällen 87.593 Personen zugeordnet.

Der Zeitaufwand der Polizei konnte nicht exakt ermittelt werden, wie nähern uns mit folgender Überlegung. Die Polizei legt eine Akte an, überprüft die Personalien und stellt den Beschuldigten einen Fragebogen zu, indem sie sich zur Sache äußern können. Selbst wenn die Polizei für jeden Fall nur 30 Minuten aufwendet, so liegt die gesamte Zeit, die für Fahren ohne Fahrschein aufgewendet wurde, bei 65.860 Arbeitsstunden. Wir nehmen nun ein Arbeitsjahr von 1.644 Stunden[41] an. Dies ist in der betriebswirtschaftlichen Rechnung bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 41 Stunden üblich. Folglich wendet die Polizei 40 VZÄ jedes Jahr für FoF auf.

| Kosten: 40 VZÄ x 119.260,00 EUR (Kosten Polizist:in/Jahr) = 4.770.400,00 EUR |

3. Justiz

Die Polizei übergibt das Verfahren an die Staatsanwaltschaft, wo sich die Zuständigen einen Auszug aus dem Bundeszentralregister (BZR) ziehen um einzuschätzen, inwiefern die/der Täter:in bereits vorher auffällig wurde und ob das Verfahren eingestellt werden kann oder ob es verfolgt wird.

a) Erledigungsarten bei der Staatsanwaltschaft

Die Erledigungsstatistik der Staatsanwaltschaft schlüsselt nicht einzeln nach Delikten auf.[42] Daher lässt sich nicht angeben, in wie vielen Verfahren der Beförderungserschleichung die Staatsanwaltschaft einstellt, gegen Auflagen einstellt, Antrag auf Strafbefehl stellt oder Anklage erhebt. In der Deliktgruppe „Betrug und Untreue“ – darunter fällt die Anzahl der Verurteilungen aufgrund des § 265a StGB – wurden 2021 von den knapp eine Million Verfahren zunächst knapp 30 % weiter gereicht: Entweder an eine andere Staatsanwaltschaft (17 %) oder das Verfahren ging in ein anderes ein (11 %). Weitere

46 % werden eingestellt: Bei der größten Gruppe bestand kein hinreichender Tatverdacht (27 %), bei 10 % lagen schwerwiegendere Strafen vor und 9 % wurden wegen Geringfügigkeit eingestellt. Übrig blieben 16 % bei denen die Beschuldigten eine Auflage oder Sanktion erwartete: Bei der kleinsten Gruppe erfolgte eine Einstellung gegen Auflage (2 %). Bei 9,4 % wurde ein Strafbefehl erlassen. Bei 5 % wurde eine Verhandlung anberaumt.

b) Wie viele Menschen werden wegen Fahrens ohne Fahrschein verurteilt?

Im Jahr 2021 erfolgten insgesamt 36.909 Verurteilungen aufgrund des Erschleichens von Leistungen (6 % aller Verurteilungen nach allg. Strafrecht, s.o. und sogar immerhin 11 % aller Verurteilungen ohne Verkehrsdelikte).[43] Davon wurde in 1.724 Fällen (5 %) auf Freiheitsstrafe entschieden. Beim Rest handelt es sich um Geldstrafen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der Corona-Schutz-Maßnahmen im Jahr 2021 und eines entsprechend anderen Verhaltens der Bevölkerung die Anzahl der Verurteilungen deutlich unter den Vorjahren liegt.

Tabelle 2: Entwicklung der Verurteilungen zu § 265a StGB

|

Jahr |

Verurteilungen |

|

1995 |

20.595 |

|

2000 |

26.192 |

|

2005 |

39.457 |

|

2010 |

58.231 |

|

2015 |

65.816 |

|

2019 |

46.916 |

|

2021 |

36.909 |

c) Kosten bei der Justiz

Eine Anfrage an die 16 Justizministerien der Länder vom September 2022, zu dem die Antworten aller Länder bis zum Frühjahr 2023 vorlagen, ermöglicht es zu schätzen, wie viel Zeit die Justiz für die Arbeit aufwendet. Auch in der bundeseinheitlichen Geschäftsstatistik der Staats- und Amtsanwaltschaften wird ein Ermittlungsverfahren wegen § 265a StGB statistisch im Sammel-Sachgebiet 26 „Betrug und Untreue“ zusammengefasst (mit allen übrigen Betrugs- und Untreuestraftaten). Für dieses Sachgebiet erfasst das Personalbedarfsberechnungssystem PEBB§Y unten genannte Zeiten. Der Zeitaufwand variiert minimal zwischen den Ländern, in den allermeisten ist er wie folgt:

Für Staatsanwält:innen und Amts:anwält:innen:

- 76 Minuten unabhängig von Art der Verfahrenserledigung

- tatsächliche Sitzungsstunden – Annahme: 60 Minuten je Sitzung (inkl. Vor- und Nachbereitung)

Für Strafrichter:innen:

- 157 Minuten für ein Urteil

- 35 Minuten Strafbefehl

Für Rechtspfleger:innen:

- zwischen 22 und 110 Minuten für die Vollstreckung der Urteile (wir nehmen hier den Mittelwert: 66 Minuten)

Von welchen Fallzahlen gehen wir im Folgenden aus? Bei der Staatsanwaltschaft gingen im Jahr 2022 laut Polizeilicher Kriminalstatistik 130.053 Verfahren aufgrund des Deliktes § 265a StGB ein, die aufgeklärt waren (siehe 4.2). Im Jahr zuvor wurden in 9,4 % der Fälle ein Strafbefehlsverfahren (= 12.225) und in 5 % Anklage (= 6.503) erhoben. Nimmt man diese Zahlen hier auch an (aktuellere Zahlen liegen nicht vor), so wären das:

- Staatsanwaltschaft: 130.053 Verfahren + 6.503 Sitzungen

- Gericht: 12.225 Strafbefehle + 6.503 Sitzungen

- Rechtspflege: 12.225 Strafbefehle + 6.503 Sitzungen = 18.728 Vollstreckungen

Zudem gehen wir von 1.644 Stunden je VZÄ aus.[44]

Zeitaufwand Staatsanwält:innen bzw. Amtsanwält:innen:

- 76 Minuten unabhängig von Art der Verfahrenserledigung

- 053 Fälle x 76 Minuten = 9.884.028 Minuten

- Das entspricht 164.734 Stunden oder 100,2 VZÄ

- Tatsächliche Sitzungsstunden

- 503 Fälle x 60 Minuten = 390.180 Minuten

- Das entspricht 6.503 Stunden oder rund 4 VZÄ

Zeitaufwand Strafrichter:innen:

- 157 Minuten für ein Urteil

- 503 Fälle x 157 Minuten = 1.020.971 Minuten

- Das entspricht 17.016 Stunden oder 10,4 VZÄ

- 35 Minuten Strafbefehl

- 225 Fälle x 35 Minuten = 427.875 Minuten

- Das entspricht 7.131 Stunden oder 4,3 VZÄ

Zeitaufwand Rechtspfleger:innen:

- Wir nehmen hier den Mittelwert: 66 Minuten.

- 728 Fälle x 66 Minuten = 1.236.048 Minuten

- Das entspricht 20.601 Stunden oder 12,5 VZÄ

Anhand der ermittelten Stellen können jetzt mit unterschiedlichen Personalkosten (siehe 4.1), die Gesamtkosten ausgerechnet werden:

Gesamtkosten für Richter:innen /Staatsanwält:innen:

|

100,2 VZÄ |

|

4,0 VZÄ |

|

4,3 VZÄ |

|

10,4 VZÄ |

|

= |

118,9 VZÄ |

| Kosten: 118,9 VZÄ x 214.185,67EUR (Richter:in/Staatsanw./Jahr) = 25.466.676,16 EUR |

Gesamtkosten für Rechtspfleger:innen

- Rechtspfleger:innen (Vollstreckung): 12,5 VZÄ

| Kosten: 12,5 VZÄ x 119.260,00 EUR (Rechtspfleger:in/Jahr) = 1.490.750,00 EUR |

Insgesamt entstehen in der Justiz also alleine für die Aburteilung der Verfahren wegen § 265a StGB jedes Jahr Kosten in Höhe von insgesamt 26.957.426,16 EUR.

4. Justizvollzug

a) Wie viele Menschen sitzen wegen Fahrens ohne Fahrschein in Haft?

Man kann es ganz einfach halten mit der Antwort auf eine kleine Anfrage an die Bundesregierung.[45] Abgeordnete der Fraktion Die Linke fragten nach eben dieser Zahl.[46] Die Regierung antwortete: „Die Anzahl der im Zusammenhang mit einer Verurteilung wegen Beförderungserschleichung vollzogenen Ersatzfreiheitsstrafen wird in den Strafvollzugsstatistiken nicht ausgewiesen.“ Diese Antwort zeigt zum einen, wie unbefriedigend die Datenlage in vielen Bereichen der Justiz-Statistik ist.[47] Jedoch gibt es einige Näherungsmarker und so kann man die Zahlen schätzen. Wir betrachten hier die Zahlen für 2020, da dies zur Zeit der Verfassung des Artikels die aktuellsten Zahlen sind.[48] Die Gesamtzahl setzt sich aus zwei Gruppen zusammen:

(a) Personen, die zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden (insg. 2.006). Davon wurden 506 Fälle zu einer unbedingten Freiheitsstrafe, also zur direkten Inhaftierung, verurteilt. Die restlichen 1.500 Freiheitsstrafen wurden zur Bewährung ausgesetzt. Wenn man davon ausgeht, dass rund 1/3 der Bewährungen widerrufen werden, so kamen hier noch einmal 500 Bewährungswiderrufe hinzu, also erneut Haftstrafen. Somit gehen wir von rund 1.006 Freiheitsstrafen wegen Fahrens ohne Fahrschein aus.

Hinzu kommen (b) Personen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe (EFS) in Haft ableisten. In Nordrhein-Westfalen verbüßte in den Jahren 2010-2012 jede siebente Person, die wg. Fahrens ohne Fahrschein zur Geldstrafe verurteilt war, eine Ersatzfreiheitsstrafe.[49] Wendet man diese Formel bundesweit an, so wären das bei 39.049 Geldstrafen, die 2020 wegen § 265a StGB verhängt wurden, 5.740 Ersatzfreiheitsstrafen.[50] Zählt man also zusammen, so erhält man:

- 1006 Freiheitsstrafen

- + 5.740 Ersatzfreiheitsstrafen

- = 6.746 Gefangene wegen § 265a StGB

Vermutlich ist diese Zahl eher konservativ geschätzt. Geht man einmal von der letzten veröffentlichten Zugangszahl von Menschen in Ersatzfreiheitsstrafen von 56.000 EFS-Fällen[51] jährlich aus und wendet darauf die Forschungsergebnisse an, dass mind. jede fünfte Ersatzfreiheitsstrafe wegen § 265a StGB verbüßt wurde, wären schon das alleine: 11.200 Fälle; dazu kämen noch die Freiheitsstrafen (11.200+600+736 = 12.536). Somit ist Raum für Spekulation offen.

b) Kosten für den Vollzug

Die Antworten der Justizministerien erklärten, dass anders als im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit im Justizvollzug kein Personalbedarfsberechnungssystem (so z.B. „PEBB§Y“) zum Einsatz kommt. Dort erfolgt keine Berechnung, wie viel Zeit pro gefangener Person durchschnittlich aufgewendet wird. Dafür sei ausschlaggebend, dass der Arbeitsaufwand von Fall zu Fall erheblich differiert, allerdings nicht nach Strafart oder Delikt, sondern nach den „Bedürfnislagen“ der gefangenen Personen. Aus diesem Grund ist hier die Berechnung von Zeit nicht möglich und wir verlagern uns auf die Berechnung der Kosten.

Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken vom April 2022 lagen die Länder-Tageshaftkosten im Jahr 2020 zwischen 126,02 EUR und 218,94 EUR, im Durchschnitt betrugen sie 157,72 EUR.[52]

Freiheitsstrafen

Die angenommenen 1.006 Freiheitsstrafen befinden sich laut Statistischem Bundesamt in der Regel unter sechs Monaten. In der Statistik wird nicht weiter ausdifferenziert. Da wir vorsichtig schätzen möchten, gehen wir hier von der Mitte, also 3 Monaten – 90 Tagen – aus.

Kosten je Fall Freiheitsstrafe zu § 265a StGB

- 157,72 EUR x 90= 14.194,80 EUR

| Kosten Freiheitsstrafen: 14.194,80 EUR x 1.006 Fälle = 14.279.968,80 EUR |

Der Staat gibt also 14.279.968,80 EUR für Freiheitsstrafen und widerrufene Bewährungsstrafen wegen Fahrens ohne Fahrschein aus.

Ersatzfreiheitsstrafen

Nimmt man nun die Zahlen von oben zum Ausgang und berechnet unter der Annahme, dass bei die durchschnittliche Tagessatzanzahl, die Gefangene in Haft verbüßen, bei Fahren ohne Fahrschein bei 74 Tagessätzen liegt[53], dann kommt man pro Fall von EFS wegen Fahrens ohne Fahrschein auf folgende Zahl:

Kosten je Fall EFS wegen § 265a StGB

- 157,72 EUR x 74 = 11.671,28 EUR

Legt man nun die errechnete Zahl zugrunde, so wären das:

| Kosten Ersatzfreiheitsstrafen: 11.671,28 EUR x 5.740 Fälle = 66.993.147,20 EUR |

|

Gesamtkosten Vollzug |

Diese Zahlen verschleiern allerdings, dass der zeitliche (und damit finanzielle) Aufwand bei Menschen, die wegen Ersatzfreiheitsstrafen in Haft kommen, wesentlich höher sein dürfte als im Durschnitt. Gerade die Phase der Aufnahme und der Entlassung sind Prozesse, die viel Zeit binden und sie kommen bei den Ersatzfreiheitsstrafen im Vergleich zu Langstrafen aufgrund ihrer Kürze häufig vor. Zudem ist der Personenkreis multipel belastet, weist erhebliche Suchtbelastungen und psychische Erkrankungen auf[54] und ist so oft auf gesundheitliche Versorgung und Pflege angewiesen.

Der Anstaltsleiter der JVA Plötzensee Meyer-Odewald, welche in Berlin hauptsächlich für die Aufnahme von Ersatzfreiheitsstrafen zuständig ist, bei denen es nach seiner Aussage zu ca. 30-35 % um den § 265a StGB handelt, hat in einer Anhörung im Deutschen Bundestag den Allgemeinzustand der Aufzunehmenden plastisch dargelegt:

„Ca. 60-70 % weisen eine oft langjährige Drogen- und Alkoholproblematik auf und sind infolgedessen oftmals psychisch erkrankt. Sie werden dann entweder stationär oder immer wieder ambulant im hiesigen Justizvollzugskrankenhaus aufgenommen. Ferner müssen sie oftmals substituiert werden, leiden an Infektionskrankheiten wie Hepatitis und HIV oder auch Tuberkulose. Insgesamt muss im Justizvollzug für die Ersatzfreiheitsstrafer:innen eine überdurchschnittlich aufwändige medizinische Betreuung bereitgestellt werden (z.B. Zugangsuntersuchung, Entgiftung und Entzugsbehandlung, mehrfach täglich Medikamentenvergabe; insgesamt ca. 89.000 behandlerische Einzelleistungen im Jahr 2018).“[55]

Die Kosten der medizinischen Behandlungen trägt die Justiz.

5. Gesamtkosten für Polizei und Justiz

Wir haben bis hier die Kosten aufgelistet, welche aufgrund der Verfolgung, der Verurteilung und der Vollstreckung des Straftatbestandes des Beförderungserschleichung dem Staat entstehen. Das Ergebnis lautet wie folgt:

|

Polizei |

4.770.400,00 EUR |

|

+ StA und Richter:innen |

26.957.426,16 EUR |

|

+ Rechtspfleger:innen |

1.490.750,00 EUR |

|

+ Justizvollzug EFS |

66.993.147,20 EUR |

|

+ Justizvollzug Freiheitsstrafen |

14.279.968,80EUR |

|

= |

114.491.692,16 EUR |

Die Ergebnisse sind aufgrund der mangelnden Datenlagen vermutlich nicht ganz präzise. Im Bereich Verurteilung dürften die Werte zu hoch sein, da nur Daten aus dem Gesamtbereich „Betrug und Untreue“ erhoben werden konnten. Allerdings dürfte das Fahren ohne Fahrschein deutlich schneller zu behandeln sein als andere Betrugsverfahren. Im Bereich Vollstreckung dürften die Werte dagegen zu niedrig sein. Kurze Freiheitsstrafen haben einen höheren Personalaufwand. Personen, gegen die eine Ersatzfreiheitsstrafe vollstreckt wird, benötigen häufig medizinische Leistungen, siehe V. 4. Auch Ausführungen in externe Krankenhäuser, die wiederum durch Vollzugspersonal begleitet werden müssen, finden statt. All das bindet Ressourcen in den JVAen und ist somit kostspielig.

Auch wollen wir an dieser Stelle auf weitere Folgen der Kriminalisierung des FoF hinweisen. Finanziell betrifft dies weitere Kosten für die Allgemeinheit: Personen verlieren ihre Wohnung und sind im Anschluss auf teure Wohnheimplätze der Kommune angewiesen. Diejenigen, die noch Arbeit hatten vor der Haft, verlieren diese womöglich und beziehen im Anschluss Sozialleistungen; Familien verlieren ihr Einkommen und sind auf Sozialleistungen angewiesen. Auch zahlen Gefangene keine Steuern: Es fallen also Lohn- und Mehrwertsteuer aus, ebenso wie Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung.

Neben den finanziellen Aspekten, kann eine Verurteilung wegen § 265a StGB auch wesentlich die Lebenschancen von Menschen beeinflussen: So kann eine Verurteilung wegen FoF für Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit erhebliche Konsequenzen haben. Sie können bereits bei Geldstrafen von 50 Tagessätzen ihre Aufenthaltserlaubnis verlieren (§ 19d Abs. 1b AufenthG; § 104c Abs. 1 AufenthG). Eltern werden aufgrund einer Inhaftierung von ihren Kindern getrennt. Schließlich kommt es immer wieder zu Suiziden im Strafvollzug von Menschen, die wegen FoF inhaftiert sind.[56]

VI. Kritik am Reformvorschlags § 265a StGB als Ordnungswidrigkeit

Die Ampel-Koalition plant eine Reform, die sie unter den Titel „Entrümpelung des Strafrechts“ fasst: Der Straftatbestand des Fahrens ohne Fahrschein soll wegfallen, da bei dieser Tat keine strafrechtliche Reaktion notwendig sei. Es soll aber nicht ersatzlos gestrichen, sondern in eine Ordnungswidrigkeit umgewandelt werden. Hierfür gibt es noch keinen Entwurf. Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen hatte einen entsprechenden Antrag zuletzt 2018 in den Bundestag eingebracht.[57] Was bedeutet dieser Schritt weg von Geldstrafe hin zu Geldbuße? Reduzieren sich Aufwand und Kosten für die Justiz?

Das Verfahren ähnelt zunächst dem oben beschriebenen bei einer Geldstrafe. Die Polizei ermittelt nach Mitteilung der Verkehrsbetriebe die Ordnungswidrigkeit. Im Anschluss entscheidet die zuständige Verwaltungsbehörde (Ordnungsamt, Polizei, Zoll, etc.), ob die Tat weiterverfolgt oder das Verfahren einstellt wird (§ 47 OWiG). Wird eine Geldbuße verhängt, so kann diese zwischen 5 bis 1.000 EUR hoch sein (§ 17 OWiG).[58] Die Vollstreckung der Zahlung erfolgt dann ähnlich der im Geldstrafenverfahren. Und auch hier kann es zu einer Inhaftierung kommen, der sogenannten Erzwingungshaft (§ 96 OWiG). Der Unterschied zur Ersatzfreiheitsstrafe ist der, dass diese nur angewandt werden soll, wenn Personen nicht zahlen wollen. Zahlungsunfähigkeit stellt ein Ausschlusskriterium dar. Ein Gericht hat zu prüfen, ob sie vorliegt. Der/die Betroffene muss mitwirken und die Zahlungsunfähigkeit nachweisen. Ein weiterer Unterschied zur Ersatzfreiheitsstrafe ist, dass die Erzwingungshaft ein reines Beugemittel ist. Sie soll die Zahlung der Geldbuße erzwingen. Wenn die Buße gezahlt wird, endet die Haft – alternativ kann sie bis zu sechs Wochen dauern, bei mehreren Geldbußen bis zu drei Monaten (§ 96 Abs. 3).[59] Durch die Haft wird der ausstehende Betrag aber nicht, wie bei der Ersatzfreiheitsstrafe, getilgt: Nach der Erzwingungshaft ist die Geldbuße weiterhin fällig. Allerdings ist es nicht möglich ein zweites Mal für dieselbe Geldbuße Erzwingungshaft anzuordnen (§ 96 Abs. 3 OWiG). Eine Verjährung erfolgt nach drei Jahren, sofern nicht bspw. eine Ratenzahlung bewilligt wurde (§ 34 OWiG). Wie bei der Ersatzfreiheitsstrafe erfolgt die Anordnung ohne mündliche Verhandlung.[60] Auch wird beim Verfahren kein:e Pflichtverteidiger:in gestellt.[61]

Auf den ersten Blick sind Aufwand und Kosten des Verfahrens vergleichbar. Allerdings hat im Bußgeldverfahren einerseits die Behörde einen größeren Spielraum, die Verfahren einzustellen.[62] Andererseits unterbleibt die Bußgeldvollstreckung, wenn dem/der Betroffenen die Zahlung nach seinen/ihren wirtschaftlichen Verhältnissen in absehbarer Zeit nicht möglich ist (§ 95 Abs. 2 OWiG).[63]

Die vorhandenen Daten zeigen, dass nur sehr wenige Menschen in Erzwingungshaft landen. So wurde in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017 von der Staatsanwaltschaft in 77.417 Fällen Erzwingungshaft angeordnet.[64] Demgegenüber waren an Stichtagen im Durchschnitt nur 12 Personen inhaftiert.[65] Über die Verweildauer ist nichts bekannt. Geht man von einer kurzen Verweildauer von 5 Tagen aus[66] und davon, dass an jedem Tag im Jahr 12 Haftplätze belegt waren, dann käme man auf 876 Personen, die im Jahr eine Erzwingungshaft verbüßt haben (365/5*12). Damit würde 1 % der Anordnungen zu einer Inhaftierung führen. Warum dies so ist, lässt sich nicht beantworten. Betreffen Bußgelder eine Gruppe, die eher über Geld verfügt, weil sie z.B. Autofahrer:innen sind und somit bezahlen sie die Geldstrafe? Alternativ könnten Bußgelder besonders arme Gruppen treffen, bei denen die Zahlungsunfähigkeit angenommen wird und so eine Haft entfällt. Oder besitzen diese Haftbefehle für die Polizei keine Priorität?

Was passiert, wenn jetzt 130.000 Verfahren wegen FoF hinzukommen? Welche Bearbeitungsroutinen sich bei den Behörden entwickeln werden, lässt sich hier nicht prognostizieren. Aber gegen die Idee, dass es geringen Aufwand für die Behörden und weniger Inhaftierung geben wird, sprechen zwei Argumente: Zum einen kann bei Zahlungsunfähigkeit die Vollstreckung unterbleiben. Über die Frage, wann eine Zahlungsunfähigkeit vorliegt, streiten sich aber bereits jetzt die Gerichte. So entschied das AG Bamberg, dass von Zahlungsunfähigkeit erst auszugehen sei, „wenn es dem Betroffenen unmöglich ist, die Geldbuße unter zumutbaren Bedingungen auch aus pfändungs- und insolvenzfreiem Einkommen abzutragen.“[67] In den Kommentaren heißt es hierzu: Zahlungsunfähigkeit liegt erst dann vor, wenn der/die Betroffene lediglich über das Existenzminimum verfügt, sein/ihr Gesundheitszustand, sein/ihr Alter und/oder die Arbeitsmarktlage die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht zulassen und er/sie auch sonst über kein verwertbares Vermögen verfügt.[68] Auch Personen, die Grundsicherung erhalten, ist eine (Raten-)Zahlung zuzumuten.[69] Es bleibt also die individuelle Prüfung und es wird keine pauschalen Befreiungen geben, so dass bspw. die Vollstreckung gegen Empfänger:innen von Bürger:innengeld nicht automatisch eingestellt wird.

Viel entscheidender ist aber, dass eine fehlende Mitwirkung zur Erzwingungshaft führen kann. Wenn Personen also ihre Post nicht öffnen, diese nicht verstehen oder keine gültige Meldeanschrift haben und nicht ihre wirtschaftliche Situation mitteilen, kann Haftbefehl erlassen werden. Dem ist dann keine persönliche Anhörung mehr vorgeschaltet. Diese Situation kennen wir bereits von der Ersatzfreiheitsstrafe. Es dürfte auch hier zu einem relevanten Problem werden.

Die Umwandlung des FoF von einem Straftatbestand in eine Ordnungswidrigkeit kann nach den bisher gemachten Vorschlägen nicht überzeugen. Es ist nicht auszuschließen, dass die hohe Arbeitslast nur die Abteilungen bzw. Behörde wechselt. Es ist vor allem zu befürchten, dass, wie bei der Ersatzfreiheitsstrafe, auf die Erzwingungshaft zurückgegriffen wird und sich die Situation in den Strafvollzügen nicht merklich verändert.

VII. Fazit

114 Millionen EUR wendet der Staat jedes Jahr auf, um das Fahren ohne Fahrschein zu verfolgen, zu verurteilen und die Urteile zu vollstrecken. Die Zahl verdeutlicht, welche erhebliche Kapazitäten die Strafverfolgung des § 265a StGB bindet. Man kann einwenden, dass das kein Argument gegen die Strafbarkeit darstellt. Denn Strafrecht dürfe nicht nach Kassenlage erfolgen: Nur, weil man Geld sparen müsse oder wolle, dürfe man Straftaten nicht weniger verfolgen. In einem System, welches an allen Stellen, von der Polizei, über die Gerichte bis zum Strafvollzug, über zu hohe Arbeitsbelastung, mangelnde Ausstattung und Sorgen bezüglich der zukünftigen Stellenbesetzungen klagt, kommt es aber darauf an, die Schwerpunkte richtig zu setzen. Statt ein Delikt, welches am untersten Ende der Strafbarkeit liegt, zu verfolgen und wenn nötig sogar bis zum letzten Tag (Ersatz-)Freiheitsstrafe zu vollstrecken, könnte man dieses Geld und Personal in strafrechtlich dringlichere und gesellschaftlich relevantere Bereiche stecken.

Betrachtet man den Justizvollzug, so ist die Zeit, die dort für diejenigen, die wegen § 265a StGB eine kurze (Er-satz-)Freiheitsstrafe antreten, Zeit die nicht zur Verfügung steht für die Arbeit mit Menschen, die lange in Haft sind. Sie fehlt für deren Entlassungsvorbereitung und auch für Resozialisierungsprogramme. Dieses Problem wird in den kommenden Jahren aufgrund des bereits bestehenden und zukünftig weiter wachsenden Personalmangels noch verschärft werden. Von der Justiz weiß jede:r Bürger:in, dass es sehr lange dauert, bis Straftaten tatsächlich verhandelt werden, ein Jahr oder länger ist keine Seltenheit. Wäre die Justiz befreit vom Bagatelldelikt Fahren ohne Fahrschein, so bliebe mehr Zeit für die Ermittlung und Bearbeitung anderer Delikte, die einen deutlich größeren gesellschaftlichen oder persönlichen Schaden anrichten.

Auch die Verkehrsbetriebe hätten nichts zu befürchten, da sie weiterhin mit der Androhung des erhöhten Beförderungsentgeltes abschrecken können.

Schließlich gibt es weitere Alternativen, die gerade im Lichte des großen Erfolgs des 49 EUR Tickets, das die Fahrgastzahlen um rund 25 % erhöht haben soll, noch einmal hinterfragt werden sollten. Ein freier öffentlicher Nahverkehr würde das Problem auflösen. Da hierfür aktuelle noch keine politischen Mehrheiten sichtbar sind, ist als Fazit zu formulieren: Die Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein ist längst überfällig. Bei der Umsetzung sollte für eine moderne Gesellschaft als Leitsatz gelten: Es gilt unbedingt zu verhindern, dass weiterhin Menschen wegen weniger Euro in Haft kommen.

[1] BT-Drs. 20/2081.

[2] Bergmann/Kliem/ Krieg/Beckmann, Jugendliche in Niedersachsen. Ergebnisse des Niedersachsensurveys 2017. Forschungsbericht Nr. 144. Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.v., 2019, online abrufbar unter: https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_144.pdf (zuletzt abgerufen am 29.8.2023).

[3] Statista Umfrage ÖPNV in Deutschland, 2019, online abrufbar unter: https://de.statista.com/prognosen/1035688/umfrage-zur-haeufigkeit-des-schwarzfahren-in-deutschland (zuletzt abgerufen am 29.8.2023).

[4] BGH, Beschl. v. 8.1.2009 – 4 StR 117/08.

[5] A.a.O., Rn. 14.

[6] A.a.O.

[7] Vgl. hierzu Schwenke, Zur Strafbarkeit der Beförderungserschleichung § 265a StGB, 2009.

[8] Schienle, Die Leistungserschleichung (§ 265a StGB), 1938, S. 5.

[9] A.a.O., S. 58.

[10] Bundeskriminalamt, PKS 2022, Tabelle 01, online abrufbar unter: https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2022/PKSTabellen/BundFalltabellen/bundfalltabellen.html?nn=211742 (zuletzt abgerufen am 29.8.2023).

[11] Vgl. hierzu die Redebeiträge der CDU/CSU Abgeordneten Jung und Hoffmann in der Debatte am 20.4.2018 im Deutschen Bundestag, Deutscher Bundestag, Wortprotokoll der 25. Sitzung am 7.11.2018, online abrufbar unter: https://www.bundestag.de/resource/blob/635546/553033325326fab6c15acbad377325e2/wortprotokoll-data.pdf (zuletzt abgerufen am 29.8.2023).

[12] VDV-Stellungnahme zur Anhörung im Bundestag am 7.11.2018, online abrufbar unter: https://kripoz.de/wp-content/uploads/2018/11/Stellungnahme-hilpert-janssen-vdv.pdf (zuletzt abgerufen am 29.8.2023).

[13] A.a.O., S. 1.

[14] A.a.O.

[15] Bund-Länder-Arbeitsgruppe, Abschlussbericht Ersatzfreiheitsstrafen. Prüfung alternativer Sanktionsmöglichkeiten – Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen gemäß § 43 StGB, 2019, S. 133, online abrufbar unter: https://fragdenstaat.de/dokumente/142049-jumiko-blag-ersatzfreiheitsstrafen/?page=111 (zuletzt abgerufen am 29.8.2023).

[16] Harrendorf, in: FS Joecks, 2018, S. 97-116.

[17] Destatis, Rechtspflege, Strafverfolgung 2020, Fachserie 10.3. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich aufgrund der Corona-Schutz-Maßnahmen im Jahr 2020 und eines entsprechend anderen Verhaltens der Bevölkerung, die Anzahl der Verurteilungen deutlich unter den Vorjahren liegt.

[18] OLG Brandenburg, Beschl. v. 19.1.2009 – 1 Ss 99/08.

[19] Bögelein/Ernst/Neubacher, Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen: Evaluierung justizieller Haftvermeidungsprojekte in Nordrhein-Westfalen, 2014, S. 29.

[20] Durch die Rechtsprechung ist die Verhängung von kurzen Freiheitsstrafen bei Bagatelldelikten abgesichert (zuletzt OLG Hamm, Beschl. v. 24.7.2018 –5 RVs 103/18).

[21] Stellungnahme des Deutschen Richterbundes zur öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages zum Gesetzentwurf der Linken zur Änderung des Strafgesetzbuchs – Straffreiheit für Fahren ohne Fahrschein (BT-Drs. 20/2081), S. 4, online abrufbar unter: https://www.drb.de/fileadmin/DRB/pdf/Stellungnahmen/2023/DRB_230614_Stn_Nr_14_OEffentl._Anhoerung_RA_Bundestag_Befoerderungserschleichung.pdf (zuletzt abgerufen am 30.8.2023).

[22] BT-Drs. 19/1690; ebenso Mosbacher, Stellungnahme zum Gesetzentwurf BT-Drs. 20/2081 (Entkriminalisierung des „Schwarzfahrens“), online abrufbar unter: https://www.bundestag.de/resource/blob/953378/1b17993e5e86b39122085677be36c250/Stellungnahme-Mosbacher-data.pdf (zuletzt abgerufen am 29.8.2023).

[23] BT-Drs. 20/2081; ebenso Hefendehl, Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs. Straffreiheit für Fahren ohne Fahrschein, online abrufbar unter: https://www.bundestag.de/resource/blob/953596/81d31a2e8f081772d2156d3b40a46bc8/Stellungnahme-Hefendehl-data.pdf (zuletzt abgerufen am 29.8.2023).

[24] BT-Drs. 20/2081; Mosbacher, Stellungnahme zum Gesetzentwurf BT-Drs. 20/2081 (Entkriminalisierung des „Schwarzfahrens“), online abrufbar unter: https://www.bundestag.de/resource/blob/953378/1b17993e5e86b39122085677be36c250/Stellungnahme-Mosbacher-data.pdf (zuletzt abgerufen am 29.8.2023).

[25] Stellungnahme Deutscher Richterbund (Fn. 21), S. 3.

[26] BT-Drs. 12/6484.

[27] Zit. n. zdf.de., online verfügbar unter: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/schwarzfahren-straftat-umfrage-100.html (zuletzt abgerufen am 30.8.2023).

[28] Apostel, Zur Strafbarkeit des „Schwarzfahrens“ in Deutschland: Bestrafung als Herrschaftsinstrument zur Regelung sozialer Ungleichheit am Beispiel eines Massendelikts, 2019 (unveröffentlichte Masterarbeit).

[29] VDV-Stellungnahme zur Anhörung im Bundestag am 7.11.2018, online abrufbar unter: https://kripoz.de/wp-content/uploads/2018/11/Stellungnahme-hilpert-janssen-vdv.pdf (zuletzt abgerufen am 29.8.2023).

[30] Antwort auf eine schriftliche Anfrage im Berliner Abgeordnetenhause (LT-Drs. 19/13129).

[31] Zum Ablauf siehe Laubenthal/Nestler, Strafvollstreckung, 2. Aufl. (2018).

[32] Vgl. Bögelein et al. (Fn. 19), S. 43.

[33] Die Zahl scheint nicht von dem zu der Zeit verfügbaren 9-Euro-Ticket verfälscht zu sein, da „die Stellung von Strafanträgen eine – fallbezogen durchaus unterschiedliche – Bearbeitungszeit erfordert und rückwirkend erfolgt. Die Tatzeit kann bis zu zwei Jahre zurückreichen und Anzeigen erfolgen in der Regel erst dann, wenn mindestens drei Vorgänge von erhöhtem Beförderungsentgelt binnen eines Jahres bei einer Person festgestellt wurden“.

[34] LT-Drs. 17/15637, S. 2.

[35] LT-Drs. 17/15637, 17/15638 und 17/15819.

[36] Weingärtner, buten un binnen v. 5.9.2023, online abrufbar unter: https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/bremen-schwarzfahren-strafe-gefaengnis-100.html (zuletzt abgerufen am 6.9.2023); taz v. 25.6.2022, online abrufbar unter: https://taz.de/Fahren-ohne-Fahrschein/!5860759/ (zuletzt abgerufen am 29.8.2023); WDR v. 16.6.2023, online abrufbar unter: https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/stadtrat-duesseldorf-gegen-anzeigen-wegen-schwarzfahren-100.html (zuletzt abgerufen am 6.9.2023).

[37] Bundesfinanzministerium v. 7.7.2023, Personal- und Sachkosten in der Bundesverwaltung für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Kostenberechnungen, online abrufbar unter: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/personalkostensaetze-2022-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (zuletzt abgerufen am 4.9.2023).

[38] Wir legen zugrunde: Durchschnittliche:r Richter:in, nachgeordnete Behörde, a.a.O., S. 1

[39] Wir legen zugrunde: Durchschnittlicher Mittlerer Dienst, Bund, nachgeordnete Behörde, a.a.O., S. 1

[40] BKA, PKS Tabelle 01 und 07, Zeile 506; online abrufbar unter: https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2022/PKSTabellen/BundFalltabellen/bundfalltabellen.html?nn=211742 (zuletzt abgerufen am 13.9.2023).

[41] Vgl. https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMF-IIIA1-20110509-SF-A001.pdf (zuletzt abgerufen am 13.9.2023), S. 3 unten. Die Zahl von 1.644,26 wurde gerundet.

[42] Destatis, Fachserie 10 Reihe 2.6.

[43] Destatis, Fachserie 10 Reihe 3, Tabelle 3.1 lang.

[44] Siehe Fn. 42.

[45] BT-Drs. 20/1568.

[46] BT-Drs. 20/1391.

[47] Die Rechtspflegestatistiken in Deutschland sind spärlich und im internationalen Vergleich fehlen Daten, die andere Länder mitteilen. Beispielsweise liefert Deutschland – neben z.B. Liechtenstein und Ungarn – keine Daten zur Bewährungshilfe und Führungsaufsicht an die vom Europarat geführte Statistik SPACE II – schlicht, weil diese nicht vorliegen. Vgl. zu diesem Thema: Bögelein/Wolter, Datafying Justice – Wie ist es um die amtlichen Rechtspflegestatistiken bestellt?, Gesis Blog, online abrufbar unter: https://blog.gesis.org/datafying-justice–wie-ist-es-um-die-amtlichen-rechtspflegestatistiken-bestellt/ (zuletzt abgerufen am 29.8.2023).

[48] Das Statistische Bundesamt hat im Jahr 2022 keine neuen Daten für 2021 veröffentlicht. Auf Anfrage wurde man auf Dezember 2023 vertröstet.

[49] vgl. Bögelein/Ernst/Neubacher (Fn. 19), S. 26.

[50] Destatis, Bestand der Gefangenen und Verwahrten (erscheint unregelmäßig, auf Anfrage erhältlich: Jan-Dez 2022), 4.679 Menschen in Ersatzfreiheitsstrafen, 31.12.2022. Leider lassen sich hieraus keine Straftaten ablesen.

[51] Die Zahl wurde zuletzt 2002 erfasst, seither wird diese wichtige Zahl zum Monitoring der Rechtstatsachenfolgen nicht mehr erhoben (vgl. Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht, 2006, S. 569).

[52] BT-Drs. 20/1568.

[53] Bögelein/Graaff/Geisler, Forum Strafvollzug 2021, 59-64.

[54] Bögelein/Glaubitz/Neumann/Kamieth, Forum Strafvollzug 2020, 279-283.

[55] Meyer-Odewald, Stellungnahme aus justizvollzuglicher Sicht zum Gesetzentwurf BT-Drs. 19/1689 v. 18.4.2018 – Aufhebung der Ersatzfreiheitsstrafe, online abrufbar unter: https://www.bundestag.de/resource/blob/633058/e43f3ef7d61213935bbdc632c63e2dd3/meyer-odewald-data.pdf (zuletzt abgerufen am 29.8.2023).

[56] BT-Drs. 20/7996.

[57] Siehe BT-Drs. 19/1690. In dem Entwurf soll die die Strafbarkeit der Beförderungserschleichung in § 265a Abs.1 StGB aufgehoben werden. Gleichzeitig wird die „Nutzung der Beförderung durch ein Verkehrsmittel ohne das dafür erforderliche Entgelt“ zu einem Ordnungswidrigkeitstatbestand. „Ordnungswidrig handelt, wer ohne ein erforderliches Entgelt entrichtet zu haben ein Verkehrsmittel zur Beförderung nutzt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.“

[58] Wie hoch wäre eine Geldbuße beim Fahren ohne Fahrschein? Im Entwurf von Bündnis 90/Die Grünen verglich man das FoF immer wieder mit dem Falschparken. Der aktuelle Bußgeldkatalog sieht hierfür Bußen von 10 bis 100 EUR vor. Diese werden einkommensunabhängig verhängt. Gleichzeitig verweist der Entwurf aber auf die Möglichkeit bei Vermögenden und „notorischen Schwarzfahrern“ (S. 5) das Höchstmaß von 1000 EUR noch zu überschreiten.

[59] Die Erzwingungshaft wird wie eine Freiheitsstrafe vollstreckt (§ 171 StVollzG).

[60] Krenberger/Krumm, OWiG, 7. Aufl. (2022), § 96 Rn. 17.

[61] Krenberger/Krumm, OWiG, § 96 Rn. 25.

[62] BT-Drs. 19/1690.

[63] Vgl. Arbeitsgruppe Sanktionenrecht des FES, Zurück zur Ultima Ratio des Strafrechts, 2023, S. 3.

[64] Fachserie 2.6, 2018.

[65] LT-Drs 17/3357.

[66] In einer kleinen Anfrage im Abgeordnetenhaus Berlin wurde die Länge von 117 Fällen Erzwingungshaft wie folgt aufgeschlüsselt: Knapp 60 % dauerten wenige als eine Woche, weitere 25 % weniger als zwei Wochen, weitere 11 % weniger als drei Wochen und 7 % mehr als drei Wochen, LT-Drs. 17/10721.

[67] AG Bamberg, Beschl. v. 14.9.2017 – 23 OWi 708/17.

[68] Nestler, in: BeckOK-OWiG, 39. Ed. (Stand: 1.4.2022), § 96 Rn. 17; Mitsch, in: KK-OWiG, 5. Aufl. (2018), § 96 Rn. 12.

[69] Müller, OWiG, 120. Lfg. (2019), § 96 Rn. 5.