von Prof. Dr. Elisa Hoven, GenStA Hans Strobl und Prof. Dr. Jörg Kinzig

A. Einführung

von Prof. Dr. Elisa Hoven[1]

Am 8. Mai 2019 fanden die zweiten „Rechtspolitischen Gespräche“ an der Universität Leipzig statt. Die Gespräche widmen sich aktuellen rechtspolitischen Fragen und richten sich sowohl an Studierende als auch an die interessierte Öffentlichkeit. Ziel der Gespräche ist es, gesellschaftlich relevante und kontroverse juristische Fragen mit einem breiten Publikum zu diskutieren. Anlass für die Rechtspolitischen Gespräche in diesem Semester war eine Rundverfügung des sächsischen Generalstaatsanwalts Hans Strobl, mit der er ein konsequenteres Vorgehen gegen Bagatellstraftaten forderte. Mit Herrn Strobl diskutierte Professor Dr. Jörg Kinzig, der die Rundverfügung aus kriminologischer Perspektive – kritisch – betrachtete. Die Vorträge von Herrn Strobl und Herrn Kinzig sind im Folgenden abgedruckt. Zuvor soll jedoch ein kurzer Blick auf den Umgang des deutschen Strafrechts mit Bagatelldelikten geworfen werden.

I. Was sind Bagatelldelikte?

Im Strafgesetzbuch findet sich keine Definition des Bagatelldelikts.[2] Üblicherweise werden sie als „Straftaten von geringer Bedeutung“ beschrieben, deren „Handlungs- und Erfolgsunrecht gering ist.“[3] Kein Straftatbestand im StGB kann per se als Bagatelldelikt eingeordnet werden; für alle Tatbestände lassen sich auch schwere und damit besonders strafwürdige Fälle denken. Von einem Bagatelldelikt ist auszugehen, wenn sich die konkrete Tat nach ihren Umständen als geringfügig erweist, etwa weil sie nur geringen Schaden verursacht hat. Typischerweise unterfallen der Ladendiebstahl geringwertiger Sachen, einfache Beleidigungen oder das Schwarzfahren der Bagatellkriminalität. Aber schon im Grenzbereich wird es schwierig: Ist der Besitz geringer Mengen Cannabis zum Eigenkonsum eine Bagatelle? Wie verhält es sich mit leichten Taten, die sich jedoch gegen sensible persönliche Rechtsgüter richten, etwa einfache Körperverletzungen?

II. Wie geht das Strafrecht mit Bagatellen um?

Im Jahr 1979 hatte das BVerfG über den Umgang mit Bagatellkriminalität zu entscheiden. Gegenstand des Verfahrens war die Vorlagefrage, ob die Strafbarkeit eines Diebstahls geringwertiger Sachen mit dem Prinzip schuldangemessenen Strafens vereinbar sei.[4] Das BVerfG urteilte, dass der Gesetzgeber von Verfassungs wegen nicht verpflichtet sei, Bagatellfälle aus dem Strafrecht herauszunehmen und etwa in das Ordnungswidrigkeitenrecht zu verlagern. Es bleibe dem Gesetzgeber überlassen, dem geringeren Unrechtsgehalt der Bagatelldelikte auf der Ebene der Strafzumessung oder durch eine Lockerung des strafprozessualen Verfolgungszwangs Rechnung zu tragen.[5]

Das Strafverfahrensrecht hält verschiedene Instrumente bereit, um Strafverfolgungsbehörden und Gerichte von Bagatellkriminalität zu entlasten. So wird die Verfolgung von Delikten, die typischerweise als Bagatellunrecht begangen werden können, oft von einem Strafantrag abhängig gemacht.[6] Zudem sind viele dieser Tatbestände als Privatklagedelikte ausgestaltet, was der Staatsanwaltschaft bei fehlendem öffentlichen Interesse eine Einstellung ermöglicht. In der Praxis gehen die Staatsanwaltschaften bislang häufig den Weg der Einstellung ohne Auflagen nach § 153 StPO. Sind die Tatfolgen gering und ist die Tat nicht mit einer im Mindestmaß erhöhten Strafe bedroht, kann das Verfahren auch ohne Zustimmung des Gerichts eingestellt werden, § 153 Abs. 1 S. 2 StPO.

III. Wie sollte das Strafrecht mit Bagatellen umgehen?

Mit der Auflockerung des Legalitätsprinzips durch Antragserfordernisse, Privatklagedelikte und die Möglichkeit der Verfahrenseinstellung werden den Strafverfolgungsbehörden im Bereich der Bagatellkriminalität weitgehende Handlungsspielräume eröffnet. Doch ist dieses Vorgehen richtig? Wird dem Täter – und auch dem Opfer – nicht etwas Falsches kommuniziert, wenn auf seinen Gesetzesverstoß keinerlei Sanktion folgt? Welcher Eindruck entsteht in der Öffentlichkeit, wenn Verfahren folgenlos eingestellt werden? Sind vor diesem Hintergrund die vom sächsischen Generalstaatsanwalt Strobl vorgeschlagenen Alternativen – etwa eine Verwarnung unter Vorbehalt der Strafe (§ 59 StGB) – nicht bessere Möglichkeiten, um mit Augenmaß, aber für den Täter spürbar auf bagatellarisches Unrecht zu reagieren?

Oder sollte in eine ganz andere Richtung gedacht werden? Ist es vielleicht nicht die Aufgabe gerade des Strafrechts, mit seinen massiven Eingriffsbefugnissen und empfindlichen Sanktionen, Bagatellunrecht zu ahnden?[7] Sollten wir daher über eine Entkriminalisierung von Bagatelldelikten – auch über den vieldiskutierten Fall des Schwarzfahrens hinaus – nachdenken?[8]

B. „Rundverfügung des Generalstaatsanwalts des Freistaates Sachsen zur einheitlichen Strafverfolgungspraxis sowie zur Strafzumessung und zu sonstigen Rechtsfolgen“

von GenStA Hans Strobl[9]

I. Einführung: Rechtspolitischer Hintergrund der Rundverfügung

Ich freue mich, von Frau Prof. Dr. Hoven zu dem rechtspolitischen Thema „Null Toleranz – Bagatellen bestrafen?“ mit auf das Podium eingeladen worden zu sein und hier Rede und Antwort stehen zu können.

Es geht hier ja auch um meine, an die Staatsanwälte des Freistaates Sachsen gerichtete, Handlungsanleitung/interne Richtlinie, nach der auch Bagatelldelikte wie Ladendiebstahl konsequenter verfolgt und bestraft werden sollen.

Nicht nur in Sachsen, aber insbesondere auch in Sachsen ist seit längerem in weiten, wenn nicht in allen Bereichen der Bevölkerung der Eindruck entstanden, dass nach der Begehung von Straftaten nichts geschieht, dass Täter nicht belangt werden, dass es rechtsfreie Räume gibt. Dem gilt es im Rahmen der Strafverfolgung entgegenzuwirken. Schon kurz nach meinem Amtsantritt kam ich mit Blick auf den Arbeitsauftrag der Strafverfolgungsbehörden zu der Überzeugung, dass neben der Verfolgung von Straftaten gegen Amtsträger und Rettungskräfte[10] und neben der Verfolgung von Straftaten, die besonderes Aufsehen erwecken, weil sie im öffentlichen Raum begangen wurden,[11] auch die Verfolgung von Bagatelldelikten wie Ladendiebstählen erkennbar intensiviert werden muss.

Mir war jedoch klar, dass die damit verbundene Mehrarbeit nicht dazu führen darf, dass andere, mindestens ebenso wichtige Aufgaben der Strafverfolger darunter leiden. Ich habe mich mit unserem Staatsminister deswegen abgestimmt. Nachdem die Staatsregierung dafür gesorgt hat, dass die sächsischen Staatsanwaltschaften und Amtsgerichte für die Umsetzung meines Vorhabens über alle Laufbahngruppen 30 zusätzliche Stellen erhalten, habe ich gegenüber den mir unterstellten Staatsanwälten mit einer Rundverfügung zur einheitlichen Strafverfolgungspraxis angeordnet, dass ab 1. März 2019 bestimmte Straftaten, darunter auch sogenannte Bagatelldelikte wie Ladendiebstähle, in der Regel konsequenter und strenger verfolgt werden.

Dies, wie gesagt, mit Blick auf den gesetzlichen Arbeitsauftrag der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft hat in einem für das Gemeinwesen ganz zentralen Bereich dem Recht zur Durchsetzung zu verhelfen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Bei der Strafverfolgung steht der Polizei und den Staatsanwälten kein Ermessen zu. Es geht schlicht um generelle Rechtsanwendung. Es gilt das Legalitätsprinzip. Jede angezeigte oder sonst bekannt gewordene verfolgbare Straftat ist demnach zu verfolgen. Ergeben die Ermittlungen einen hinreichenden Tatverdacht, ist Anklage zu erheben.

Allerdings ist auch klar: Alle Straftaten umfassend aufzuklären und bei hinreichendem Tatverdacht vor den Strafrichter zu bringen, ist in keinem Land der Welt möglich. Dies ist von dem bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht vorhandenen Personal nicht leistbar. Der Gesetzgeber hat daher geregelt, in welchen Fällen aus Gründen der Opportunität in weniger gewichtigen Fällen ausnahmsweise aus Gründen der Verhältnismäßigkeit von einer Anklageerhebung abgesehen werden kann.

Bei der Frage, ob ein weniger gewichtiger Fall eingestellt werden kann oder aber unerbittlich weiter zu verfolgen ist, weil die Gesellschaft aus ihrer Sicht hier einen Anspruch auf „null Toleranz“ haben sollte, haben die Staatsanwälte kein Ermessen. Es handelt sich um eine am Arbeitsauftrag orientierte Wertungsfrage. Die Frage, die da lautet: „Was für eine Art von Strafverfolgung tut der Gesellschaft gut?“ ist möglichst einheitlich zu beantworten.

Die Staatsanwaltschaft ist mit dem Arbeitsauftrag, dem Strafrecht zur Durchsetzung zu verhelfen, eine der wichtigsten Säulen des Rechtsstaats. Mit Blick auf die Bevölkerung geht es bei der Strafverfolgung im Kern um Rechtssicherheit. Rechtssicherheit und sozialer Friede stellen sich nicht automatisch ein. Das in einer Demokratie notwendige Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat hängt ganz wesentlich davon ab, dass wir die von uns zu verfolgenden Arbeitsziele bestmöglich erreichen. Wichtig und wesentlich für den Rechtsstaat ist, dass die bestehenden Gesetze konsequent und rasch angewandt werden. Insoweit muss zu meiner Überzeugung dem in letzter Zeit zunehmend wahrzunehmenden Eindruck, ja dem Irrglauben in der Bevölkerung (bis hin zu Opfern und Tätern), dass es rechtsfreie Räume gibt, entschieden entgegengewirkt werden.

Mit der konsequenten Verfolgung von Straftaten gegen Amtsträger und Rettungskräfte – hier gilt schon etwas länger der Grundsatz „null Toleranz“ – sowie mit dem verstärkten Einsatz des beschleunigten Verfahrens[12] haben wir schon Wirksames getan. Mit der seit März hinzugekommenen Regelung zur einheitlichen Strafverfolgungspraxis bei bestimmten Straftaten werden wir noch wirksamer werden. Durch die konsequentere Verfolgung bestimmter Bagatellstraftaten wird noch deutlicher werden, dass es sich auch bei massenhaft auftretenden Delikten mit regelmäßig nur geringen Schadenshöhen, wie Ladendiebstählen, in jedem Einzelfall um Straftaten handelt, auf die entsprechend der Intention des Gesetzgebers auch bei einem Ersttäter grundsätzlich mit einer strafrechtlichen Sanktion zu reagieren ist.

II. Instrumente gegen Bagatelldelikte

1. Verwarnung mit Strafvorbehalt anstatt Einstellung

Verstärkt genutzt werden soll hierzu die im Werkzeugkasten der Strafprozessordnung enthaltene Strafverfolgungsmöglichkeit der Verwarnung mit Strafvorbehalt, § 59 StGB. Es handelt sich hier faktisch um die Verhängung einer Geldstrafe zur Bewährung. Wir werden diese nun im Regelfall bei Schäden zwischen 50 und 100 EUR per Strafbefehl beim Strafrichter beantragen. Lässt sich der Täter dadurch nicht von künftigen Taten abschrecken, wird die Bewährung widerrufen. Dies geht einfach und schnell. Er ist dann nicht nur bereits rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt. Er erhält für die weitere Tat eine weitere Strafe.

Es werden damit künftig weniger Taten gegen Auflagen (§ 153a StPO) – in der Regel Geldauflagen – und noch weniger – mangels öffentlichen Interesses – ohne Auflagen (§ 153 StPO) bei den Staatsanwaltschaften eingestellt. Die Wertgrenze für eine Verfahrenseinstellung ohne Auflagen liegt künftig bei 10 EUR statt bei 25 EUR. Bei einem Diebstahls- oder Vermögensschaden über 100 EUR wird gegen einen überführten Täter wie bisher im Regelfall ein Strafbefehlsantrag gestellt oder er wird angeklagt.

2. Keine Einstellungen bei Straftaten im öffentlichen Raum

Eine Verschärfung der Strafverfolgungspraxis wird sich insbesondere bei Straftaten ergeben, die im öffentlichen Raum begangen wurden. Hier wird das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung, das eine Verfahrenseinstellung ohne Ahndung ausschließt, im Regelfall zu bejahen sein, wenn die Taten geeignet sind, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu beeinträchtigen, was etwa bei Schlägereien der Fall sein kann, oder wenn die Taten den Eindruck erwecken, dass sich Ungesetzlichkeiten im Alltagsleben einbürgern, und deshalb das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat beeinträchtigt werden kann. Unter öffentlichem Raum sind nicht nur Plätze und Straßen zu verstehen, sondern auch jedermann zugängliche Bereiche wie Bahnhöfe, öffentliche Verkehrsmittel und Einkaufspassagen.

3. Konsequentere Ahndung von Drogendelikten

Die Zunahme von Betäubungsmitteldelikten in Sachsen, insbesondere den Handel und Konsum von Crystal, habe ich zum Anlass genommen, auch die Strafverfolgungspraxis bei der Verfolgung dieser insbesondere für die Gesundheit und die Zukunft junger Menschen sehr gefährlichen Delikte in einzelnen Punkten zu verschärfen. Dies allein wird die Drogenproblematik in der Gesellschaft nicht lösen können, wird aber einen nachhaltigen Beitrag dazu leisten.

4. Fahrverbot als Strafe

Die Rundverfügung soll auch dazu beitragen, dass von der seit August 2017 gegebenen Möglichkeit, bei allgemeinen Straftaten der kleineren bis mittleren Kriminalität neben einer Geld- oder Freiheitsstrafe ein Fahrverbot zu verhängen (§ 44 Abs. 1 S. 2 StGB), in geeigneten Fällen verstärkt Gebrauch gemacht wird. Ich denke hier insbesondere an Täter, die durch die Verhängung einer Geld- oder Freiheitsstrafe allein nicht nachhaltig oder gar nicht beeindruckt werden können, die das Fahrverbot aber hart trifft.

Ich bin überzeugt, dass die konsequente Anwendung der Rundverfügung in Verbindung mit guter Öffentlichkeitsarbeit eine spürbare spezial- und generalpräventive Wirkung hat und das unbedingt notwendige Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat stärkt.

C. Replik auf die Stellungnahme des sächsischen Generalstaatsanwalts Hans Strobl zur Ahndung von Bagatelldelikten

von Prof. Dr. Jörg Kinzig[13]

I. Die Richtlinie und ihr normatives Umfeld

Bilanziert man die Ausführungen des sächsischen Generalstaatsanwalts, ergeben sich daraus Konsequenzen für die zukünftige Handhabung von drei Kategorien kleinerer Straftaten:

- Anklageerhebung (§ 170 Abs. 1 StPO) oder Strafbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft (§ 407 StPO) schon bei Schäden ab 100 Euro

- Vermehrte Beantragung einer Verwarnung mit Strafvorbehalt (§§ 59 ff. StGB) im Strafbefehlsverfahren bei Schäden zwischen 50 und 100 Euro

- Absenkung der Höchstgrenze der Schadenssumme für eine folgenlose Einstellung nach § 153 Abs. 1 StPO von 25 auf 10 Euro

Folgenreich für die Praxis scheint insbesondere die dritte Neuerung, die Absenkung der Höchstgrenze der Schadenssumme für eine folgenlose Einstellung nach § 153 Abs. 1 StPO von 25 auf 10 Euro zu sein.

Rechtstatsächlich ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert, dass in Deutschland nach der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Jahres 2017 immerhin 324.136 vollendete Fälle des Ladendiebstahls registriert wurden, von denen allein 43,4% nur einen Schaden von bis zu 15 Euro und weitere 26,4% nur einen solchen von bis zu 50 Euro aufwiesen.[14]

Normativ setzt § 153 Abs. 1 StPO für eine folgenlose Einstellung bekanntlich ein potentielles Vergehen, eine hypothetisch geringe Schuld und ein fehlendes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung voraus. Unklar bleibt schon, welche dieser drei Voraussetzungen künftig einer Einstellung eines Ladendiebstahls bis zur Höhe von 25 Euro entgegenstehen soll. Dass es sich bei einem einfachen Diebstahl nach § 242 StGB um ein Vergehen im Sinne des § 12 StGB handelt, ist nicht zu bezweifeln. Für die Auslegung des Merkmals der geringen Schuld hat sich die Formel eingebürgert, dass die Schuld dann gering ist, wenn sie bei einem Vergleich mit Vergehen gleicher Art nicht unerheblich unter dem Durchschnitt liegt. Im Übrigen ist auf die Gesichtspunkte abzustellen, die auch sonst bei der Strafzumessung nach § 46 Abs. 2 StGB eine Rolle spielen.[15]

Im materiellen Strafrecht gehen die Gerichte davon aus, dass ein Diebstahl geringwertiger Sachen nach § 248a StGB jedenfalls bei einem Betrag von 25 bis 30 Euro vorliegt. Zahlreiche Stimmen nehmen einen derartigen Bagatelldiebstahl sogar darüber hinaus noch bis zu einer Schadenssumme bis zu 50 Euro an.[16] Überträgt man diesen Maßstab auf das prozessuale Recht, sind keine Gründe ersichtlich, bei einem Ladendiebstahl eines Ersttäters, der nur einen Schaden von 25 Euro verursacht, die Annahme einer geringen Schuld zu verweigern.[17]

Dass das öffentliche Interesse einer folgenlosen Einstellung entgegenstehen könnte, ist in dieser Fallkonstellation ebenfalls nicht zu erkennen. Ist es der Bevölkerung tatsächlich nicht vermittelbar, dass ein erster Diebstahl einer bisher unbescholtenen Person von z.B. Lebensmitteln in Höhe von 20 Euro nach § 153 Abs. 1 S. 1 StPO eingestellt wird? Zudem ist zu berücksichtigen, dass auch der Ersttäter der beschämenden Wirkung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens ausgesetzt ist. Darüber hinaus hat er selbstverständlich die aus seiner Tat resultierenden zivilrechtlichen Folgen zu tragen, wozu nicht selten die Verpflichtung, eine zivilrechtliche Fangprämie zu zahlen, gehören dürfte. Daraus entstehende spezial- und generalpräventive Effekte sollten nicht geringgeschätzt werden.

Außerdem ist zu befürchten, dass durch die neue Praxis der Staatsanwaltschaft Sachsens die bundesgesetzliche Vorgabe des § 153 StPO ausgehöhlt wird. Die genannte Norm will ja in Bagatellsachen im Wege der Durchbrechung des Legalitätsprinzips eine folgenlose Einstellung ausdrücklich ermöglichen.

II. Die Begründung für das härtere Vorgehen Sachsens

Zudem verfängt die Begründung für das strengere Agieren Sachsens nicht.

Als ein Grund für die härtere Gangart wird genannt, dass durch die bisherige, übrigens auch in anderen Teilen Deutschlands mehrheitlich praktizierte Verfahrensweise in der Bevölkerung der Eindruck rechtsfreier Räume entstanden sei. Selbst wenn dieses empirisch bisher nicht belegte Gefühl begründet sein sollte, wäre es besser, diesem Irrglauben statt durch eine Verschärfung der Strafverfolgungspraxis durch aufklärerische Bemühungen entgegenzuwirken. Gegebenenfalls sind etwaige Anzeigeerstatter mehr als bisher über den Ausgang des Ermittlungsverfahrens zu informieren und die Gründe für die getroffene Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft zu verdeutlichen.[18]

Dass es tatsächlich einer Stärkung des Sicherheitsgefühls der Allgemeinheit bedarf, erscheint ebenfalls nicht ausgemacht. So zeigten sich nach dem eben erschienenen Deutschen Viktimisierungssurvey 2017 immerhin knapp drei Viertel (74,1%) der Ostdeutschen im Jahr 2017 in ihrer Wohnumgebung als „eher sicher“ oder „sehr sicher.“[19]

Dass insoweit jedenfalls keine dramatischen Tendenzen bestehen, belegen auch die regelmäßigen Umfragen der R+V-Versicherung zur Angst vor Straftaten. So rangierte im Jahr 2018 die Angst vor Straftaten nur auf Platz 18 von 21 Ängsten. Zudem lagen die genannten Angstwerte in den 1990er Jahren mit teilweise deutlich über 40 Prozent noch weit über dem Wert von 28%, der zuletzt für das Jahr 2018 registriert wurde.[20]

Auch nach den Ergebnissen des Sachsen-Monitors 2018 besteht kein Anlass dazu, von einer überbordenden Kriminalitätsfurcht in diesem Bundesland auszugehen. Von über 1000 im Sommer 2018 befragten Einwohnern Sachsens zeigten sich (bei steigender Tendenz) immerhin 76% mit der Sicherheit auf Plätzen und Straßen in ihrer Umgebung „sehr zufrieden“ oder „eher zufrieden.“[21]

Gefragt nach dem wichtigsten Problem in Sachsen, findet sich das Thema „Sicherheit/Kriminalität“ mit acht Prozent ebenfalls nur auf einem Mittelfeld-Platz der dort genannten Probleme wieder.[22]

Unklar bleibt, inwieweit durch die Ankündigung eines rigideren Vorgehens das Profil der die Regierung in Sachsen mehrheitlich tragenden Partei im Hinblick auf die in diesem Jahr anstehenden Neuwahlen insbesondere gegenüber der AfD geschärft werden soll.[23] Ist das beabsichtigt, stellt sich die Frage, ob diese Strategie erfolgversprechend sein kann, ist es doch ein leichtes, Forderungen nach einem härteren staatlichen Vorgehen immer wieder für unterschiedliche Bereiche des Strafrechts zu erheben und damit die Regierung vor sich herzutreiben.[24]

III. Daten der Strafverfolgungspraxis Sachsens im Vergleich zur Bundesrepublik

Ein kurzer Blick auf die bisherige Strafverfolgungspraxis des Freistaats Sachsen lässt zudem nicht erkennen, dass sich die Staatsanwaltschaften in diesem Bundesland bisher einer besonderen Milde verdächtigt gemacht hätten. Im Gegenteil. So zeigt Tabelle 1 eine Übersicht über die von der Staatsanwaltschaft beim Landgericht und von der Amtsanwaltschaft im Jahr 2017 erledigten Ermittlungsverfahren im Bund und in Sachsen.

Tabelle 1: Von der Staatsanwaltschaft beim Landgericht und von der Amtsanwaltschaft im Jahr 2017 erledigte Ermittlungsverfahren[25]

|

|

Bund |

Sachsen |

|

Erledigte Verfahren |

4.858.212 |

226.053 |

|

Anklage |

424.049 (8,7%) |

23.671 (10,5%) |

|

Antrag auf Erlass eines Strafbefehls |

531.795 (10,9%) |

29.794 (13,2%) |

|

Einstellung mit Auflage |

169.801 (3,5%) |

5.170 (2,3%) |

|

Einstellung ohne Auflage |

1.262.717 (26,0%) |

56.914 (25,2%) |

|

Einstellung gemäß § 170 Abs. 2 StPO |

1.337.443 (27,5%) |

61.173 (27,1%) |

Danach wurden in Sachsen im Jahr 2017 mit 10,5% sowohl mehr Anklagen als auch mit 13,2% mehr Anträge auf Erlass eines Strafbefehls gestellt, als das im Bund der Fall war (nur 8,7% bzw. 10,9%). Dementsprechend gering waren in Sachsen die prozentualen Anteile der Einstellungen mit und ohne Auflagen sowie derjenigen nach § 170 Abs. 2 StPO.

Die Staatsanwaltschaftsstatistik ermöglicht es auch, die entsprechenden Werte nur für die Deliktsgruppe „Diebstahl und Unterschlagung“ zu errechnen. Hier zeigt sich in Tabelle 2 ein vergleichbares Bild. In Sachsen wurde zuletzt im Jahr 2017 auch bei Diebstahl und Unterschlagung mit 17,7% häufiger angeklagt als das im Bund der Fall war (dort nur 14,6%). Zudem wurden vermehrt Anträge auf Erlass eines Strafbefehls gestellt (11,9% gegenüber nur 10,6%). Im Gegenzug geringere Werte waren in Sachsen wiederum bei allen Formen der Einstellung zu verzeichnen.

Tabelle 2: Von der Staatsanwaltschaft beim Landgericht und von der Amtsanwaltschaft im Jahr 2017 erledigte Ermittlungsverfahren (Diebstahl und Unterschlagung)[26]

|

|

Bund |

Sachsen |

|

Erledigte Verfahren (nur Diebstahl/Unterschlagung) |

632.512 |

35.743 |

|

Anklage |

92.405 (14,6%) |

6.331 (17,7%) |

|

Antrag auf Erlass eines Strafbefehls |

66.878 (10,6%) |

4.267 (11,9%) |

|

Einstellung mit Auflage |

18.801 (3,0%) |

770 (2,2%) |

|

Einstellung ohne Auflage |

85.276 (13,5%) |

4.462 (12,5%) |

|

Einstellung gemäß § 170 Abs. 2 StPO |

120.825 (19,1%) |

6.467 (18,1%) |

Auf einem anderen Blatt steht, dass ausweislich einer Untersuchung des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg die in Sachsen von den Gerichten verhängten Strafen eher mild ausfallen.[27] Als eine Erklärung für dieses Phänomen mag der Umstand dienen, dass auch in Baden-Württemberg eher geringere Strafen verhängt werden und diese Justizkultur nach der Wende von den aus Baden-Württemberg abgeordneten Richtern möglicherweise nach Sachsen importiert wurde.

IV. Hilft strafrechtliche Härte?

Darüber, ob strafrechtliche Härte general- oder spezialpräventiv erfolgreich ist, existieren nur wenige Untersuchungen. Immerhin weist die sogenannte Rückfallstatistik aus, dass zu stationären Sanktionen (etwa zu Freiheits- oder Jugendstrafe ohne Bewährung) Verurteilte mit durchweg höheren Rückfallraten belastet sind, als das bei jeweils zur Bewährung verurteilten Personen der Fall ist.[28] Freilich mag dieses Phänomen in erster Linie mit sogenannten Selektionseffekten erklärt werden.

Wie Tabelle 3 zeigt, schneiden die nach §§ 45, 47 JGG ergangenen Diversionsentscheidungen im Vergleich zu den sonstigen ambulanten jugendrichterlichen Entscheidungen (Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel) in einem Rückfallzeitraum von neun Jahren ebenfalls deutlich besser ab. Werden die entsprechenden Personen divertiert, werden sie in geringerem Maß rückfällig und erhalten im Falle einer erneuten Straftat weitaus seltener eine Freiheits- oder eine Jugendstrafe als schärfste Sanktion.[29] Selbst unter Berücksichtigung des Umstands, dass bei diesem Vergleich ebenfalls keine völlig homogenen Gruppen vorliegen, spricht nichts für den Umstand, dass ein formelles Vorgehen spezialpräventiv überlegene Effekte aufweist.

Tabelle 3: Rückfall nach formellen und informellen jugendstrafrechtlichen Sanktionen[30]

|

Bezugsentscheidung/Rückfall nach 9 Jahren |

Freiheits-/ |

Ambulante Folgeentscheidung |

§§ 45, 47 JGG |

Keine Folgeentscheidung |

|

Diversionsentscheidungen nach §§ 45, 47 JGG |

10,8% |

28,3% |

9,5% |

51,4% |

|

Sonstige ambulante jugendrichterliche Entscheidungen (Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel) |

25,8% |

37,0% |

3,7% |

33,5% |

Schließlich lässt sich auch nicht belegen, dass in den letzten Jahren eine Tendenz bestanden hat, dass wegen sogenannter Bagatellstraftaten keine Verurteilungen mehr erfolgen.

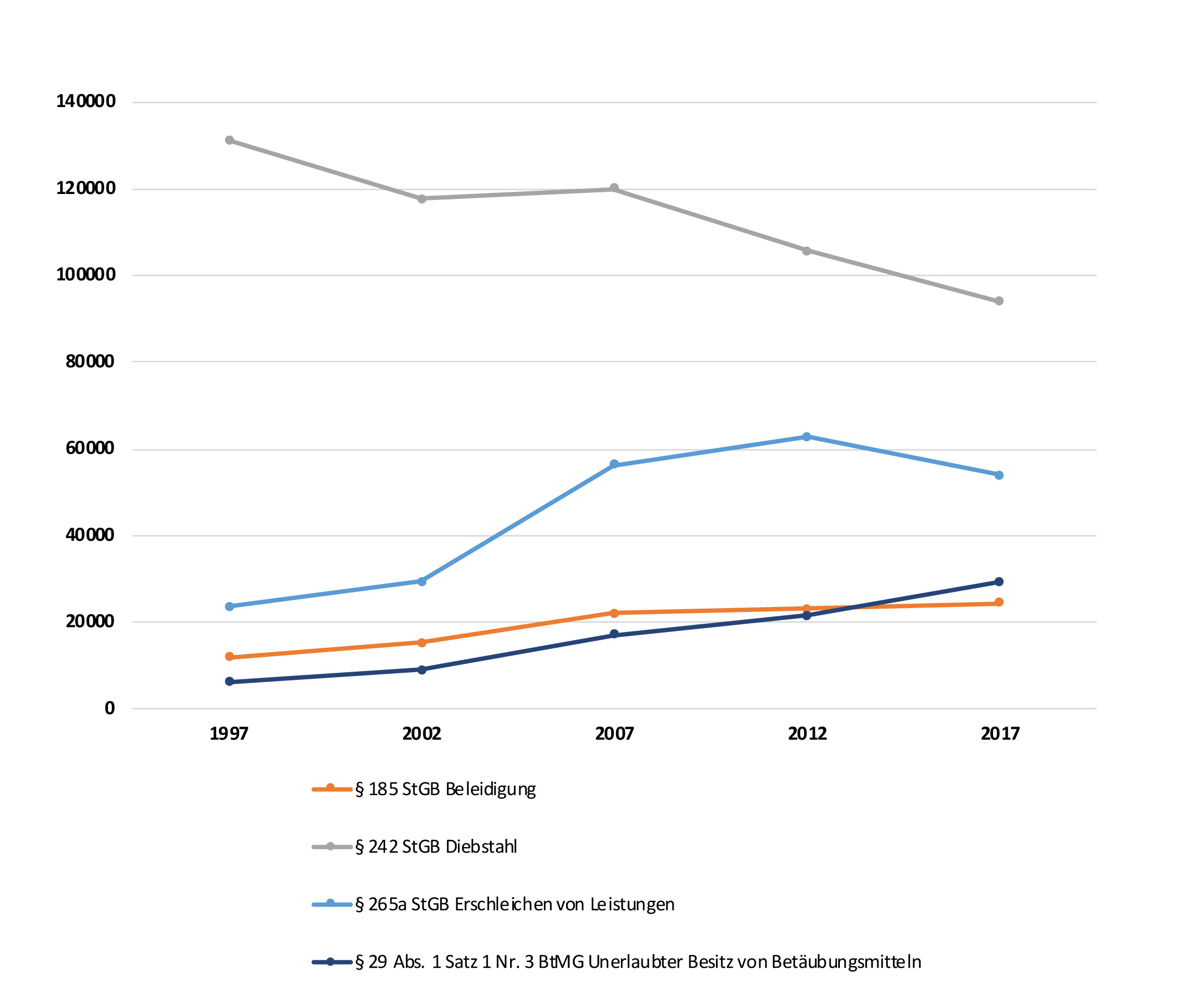

Das abschließende Schaubild zeigt die absolute Anzahl der in den letzten 20 Jahren wegen verschiedener geringer Delikte verurteilten Personen.

Zwar ist einerseits zu beobachten, dass die wegen einfachen Diebstahls verurteilten Personen in den letzten 20 Jahren fast stetig abgenommen haben und mittlerweile auf unter 100.000 Personen gefallen sind. Dieser Abnahme liegen in erster Linie Austauschprozesse mit der Straftat des Betrugs zugrunde, die aufgrund unterschiedlicher Faktoren in den letzten Jahren deutlich an Beliebtheit gewonnen hat.

Schaubild 1:Verurteilte nach ausgewählten Bagatelldelikten zwischen den Jahren 1997 und 2017[31]

Andererseits weist die Strafverfolgungsstatistik drei weitere Bagatelldelikte auf, bei denen die Zahl der Verurteilten in den letzten Jahren teilweise erheblich gewachsen ist. So hat sich die Zahl der wegen Leistungserschleichung nach § 265a StGB Verurteilten von 1997 bis 2017 weit mehr als verdoppelt (1997: 23.607; 2017: 54.013). Ähnlich verhält es sich mit den wegen Beleidigung Belangten (1997: 11.757; 2017: 24.230). Mehr als vervierfacht haben sich sogar die Personen, die wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln nach § 29 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BtMG zur Rechenschaft gezogen wurden (1997: nur 6.092; 2017: 29.284). Nicht außer Acht gelassen werden dürfen auch Kollateralschäden, die durch den vermehrten Einsatz von Geldstrafen entstehen können. Salopp lässt sich formulieren, dass derjenige, der mehr Geldstrafen will, zugleich mehr Ersatzfreiheitsstrafen nach § 43 StGB ernten wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zum Stichtag 31.3.2017 von 2.606 in Freiheitsstrafe in Sachsen Einsitzenden sich allein 331 (12,7%) im Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe befanden.[32] Dabei stehen der fraglichen Wirkung dieser stationären Sanktion erhebliche Kosten pro Haftplatz gegenüber, die sich in Sachsen auf weit mehr als 110 Euro pro Tag belaufen.[33]

V. Eine kleine Bilanz

Die bisherigen Ausführungen lassen sich in fünf knappen Thesen zusammenfassen:

- Die Begründungen für die Notwendigkeit einer schärferen Sanktionierung der Bagatellkriminalität in Sachsen überzeugen nicht.

- Die neue Richtlinie ist dazu geeignet, die bundesgesetzlichen Vorgaben des § 153 StPO auszuhöhlen.

- Dafür, dass eine Null-Toleranz-Politik strafrechtliche Rückfälligkeit verhindert, existieren keine Belege.

- Eine ganze Reihe von Bagatelldelikten führt schon jetzt zu einer (massiven) strafrechtlichen Ahndung.

- Strafverfolgungsbehörden, aber auch Strafrechtswissenschaft, sind aufgerufen, vermehrt für den Rechtsstaat zu werben. Darüber hinaus müssen Staatsanwaltschaften und Gerichte mit ausreichendem Personal ausgestattet werden.

[1] Prof. Dr. Elisa Hoven ist Inhaberin des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Medienstrafrecht an der Universität Leipzig.

[2] Siehe zum Ganzen auch Hoven, JuS 2014, S. 975-979.

[3] Dreher, in: FS Welzel, 1974, 917.

[4] BVerfGE 50, 205 = NJW 1979, 1039.

[5] A.a.O.

[6] Bsp.: Diebstahl geringwertiger Sachen (§ 248a StGB), das Erschleichen geringwertiger Leistungen (§§ 265a III, 248a StGB), die Beleidigung (§ 194 StGB), die Sachbeschädigung (§ 303c StGB), die einfache Körperverletzung (§ 230 StGB) oder der Hausfriedensbruch (§ 123 II StGB).

[7] So etwa Baumann, JZ 1972, 3.

[8] Hoven, Entrümpelt das Strafgesetzbuch, FAZ Einspruch, 24.4.2019, https://einspruch.faz.net/einspruch-magazin/2019-04-24/dbcf4e3611d372eb3f4b21dddb737127/?GEPC=s5 (zuletzt abgerufen am 21.6.2019).

[9] Hans Strobl ist Generalstaatsanwalt des Freistaates Sachsen.

[10] Rundverfügung des Generalstaatsanwalts des Freistaates Sachsen zur einheitlichen Sachbehandlung von Straftaten gegen Amtsträger, Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und Rettungskräfte, in Kraft getreten am 1. Mai 2018.

[11] Rundverfügung des Generalstaatsanwalts des Freistaates Sachsen zur einheitlichen Strafverfolgungspraxis sowie zur Strafzumessung, in Kraft getreten am 1. März 2019.

[12] Rundverfügung des Generalstaatsanwalts des Freistaates Sachsen zur Anwendung des beschleunigten Verfahrens, in Kraft getreten am 1. September 2018.

[13] Prof. Dr. Jörg Kinzig ist Direktor des Instituts für Kriminologie und Inhaber des Lehrstuhls für Kriminologie, Straf- und Sanktionenrecht an der Eberhard Karls Universität in Tübingen.

[14] Bundeskriminalamt, PKS Jahrbuch 2017, Band 4, S. 58.

[15] Vgl. Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 62. Aufl. (2019), § 153 Rn. 4.

[16] Vgl. Bosch, in: Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl. (2019), § 248a Rdnr. 10 mit Nachweisen zur Rechtsprechung.

[17] Vgl. auch die Wertgrenze von 50 Euro, die Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, § 153 Rn. 17 für die Annahme geringer Folgen nach § 153 Abs. 1 S. 2 StPO für maßgeblich halten.

[18] Dies sieht § 171 S. 1 StPO ohnehin vor; vgl. auch Nr. 89 RiStBV.

[19] Bundeskriminalamt, Deutscher Viktimisierungssurvey 2017, 2019, S. 54 (Abbildung 30).

[20] Vgl. die Nachweise unter https://www.ruv.de/presse/ruv-infocenter/pressemitteilungen/aengste-vor-straftaten (zuletzt abgerufen am 21.6.2019).

[21] Der Ergebnisbericht Sachsen-Monitor 2018 findet sich unter https://www.staatsregierung.sachsen.de/download/ergebnisbericht-sachsen-monitor-2018.pdf (zuletzt abgerufen am 21.6.2019), dort vgl. Abbildung 8 auf S. 14.

[22] Sachsen-Monitor 2018, a.a.O., Abbildung 9 auf S. 14.

[23] Die Wahl zum 7. Sächsischen Landtag soll am 1. September 2019 stattfinden.

[24] Ein weiteres unrühmliches Beispiel bildet der durch den Abgeordneten Tobias Matthias Peterka und die Fraktion der AfD in den Bundestag eingebrachte Entwurf eines Gesetzes zur Strafschärfung bei Rückfall, vgl. BT-Drs. 19/6371.

[25] Rechtspflege, Staatsanwaltschaften 2017, S. 26 ff. (eigene Berechnung).

[26] Rechtspflege, Staatsanwaltschaften 2017, S. 72 ff. (eigene Berechnung).

[27] Leicht zugänglich findet sich die entsprechende Grafik über die Sanktionshärte in einem Beitrag des Sternunter https://www.stern.de/panorama/stern-crime/interaktive-karte–wo-deutschlands-haerteste-richter-sitzen-8414794.html (zuletzt abgerufen am 21.6.2019).

[28] Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen. Eine bundesweite Rückfalluntersuchung 2010 bis 2013 und 2004 bis 2013, 2016, Abbildung C.2.3.1., S. 179.

[29] Vgl. auch Eisenberg/Kölbel, Kriminologie, 7. Aufl. (2017), § 42 Rdnr. 56, 58.

[30] Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, a.a.O., S. 183.

[31] Quelle: Strafverfolgungsstatistik des jeweiligen Jahres, Tab. 2.1.

[32] Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Strafvollzug im Freistaat Sachsen 2017, B VI 6 – j/17, S. 11; abrufbar unter https://www.statistik.sachsen.de/download/100_Berichte-B/B_VI_6_j_17_SN.pdf (zuletzt abgerufen am 21.6.2019).

[33] Nach einer Antwort auf eine Große Anfrage der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion, LT-Drs. Nr. 6/3640 zum Thema „Situation und Entwicklung des sächsischen Justizvollzugs“ vom Februar 2016 beliefen sich die „Gesamtkosten pro Haftplatz“ bereits im Jahr 2014 auf 110,13 Euro.